Уравнение старлинга отек легких

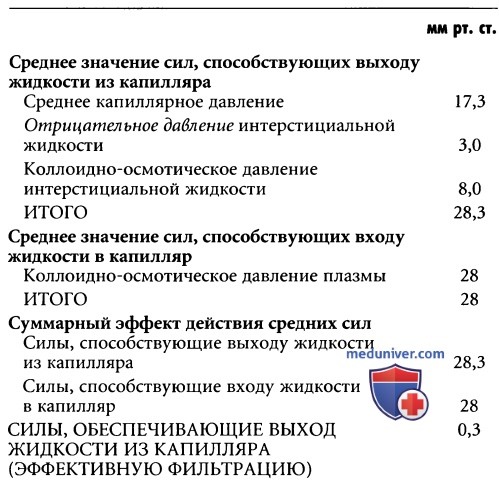

Равновесие Старлинга для обмена жидкости в капиллярахСтарлинг (Е.Н. Starling) более 100 лет назад показал, что в нормальных условиях жидкость по обе стороны капиллярной стенки находится в состоянии, близком к равновесному. Это значит, что количество жидкости, которое фильтруется в артериальном конце капилляра, почти полностью соответствует количеству жидкости, которое затем возвращается в кровоток путем реабсорбции. Небольшое несоответствие объясняется тем, что некий объем жидкости возвращается в кровоток по лимфатическим сосудам. Далее приведена таблица, которая демонстрирует принцип равновесия Старлинга. В этой таблице для расчета используют среднее функциональное капиллярное давление, величина которого по всей длине капилляра равна 17,3 мм рт. ст.

Итак, для всей капиллярной системы кровообращения мы обнаруживаем состояние почти полного равновесия между силами, обеспечивающими выход жидкости (28,3 мм рт. ст.), и силами, обеспечивающими вход жидкости в капилляры (28,0 мм рт. ст.). Небольшое несоответствие сил, составляющее 0,3 мм рт. ст., приводит к более интенсивной фильтрации жидкости в интерстициальное пространство по сравнению с реабсорбцией. Легкий избыток фильтрации, называемый эффективной фильтрацией, в норме составляет всего 2 мл/мин для целого организма. Этот небольшой объем жидкости возвращается в кровоток по лимфатическим сосудам. а) Коэффициент фильтрации. В приведенном ранее примере небольшое несоответствие сил, вызывающих движение жидкости через стенку капилляров, равное 0,3 мм рт. ст., вызывает избыточную фильтрацию, составляющую 2 мл/мин для целого организма. Рассчитав этот показатель на 1 мм рт. ст., получим так называемый коэффициент фильтрации, который равен 6,67 мл/мин на 1 мм рт. ст. Это показатель скорости эффективной фильтрации для целого организма. Коэффициент фильтрации можно также рассчитать для отдельных органов и тканей, выразив его в миллилитрах фильтрата за минуту на миллиметр ртутного столба, приходящегося на 100 г ткани. Так, коэффициент фильтрации в среднем равен 0,01 мл/мин/мм рт. ст./100 г ткани. Поскольку существуют огромные различия в проницаемости капиллярных сосудов, этот коэффициент варьирует более чем в 100 раз для разных тканей организма. Коэффициент фильтрации очень низок в тканях головного мозга и в мышечной ткани, несколько выше — в подкожных тканях, довольно высокий — в кишечнике и чрезвычайно высок — в печени и почечных клубочках, где капиллярные поры или имеются в огромном количестве, или широко открыты. Кроме того, широко варьирует и проницаемость капиллярной стенки для белков. Так, концентрация белков в интерстициальной жидкости мышечной ткани составляет около 1,5 г/дл, в подкожной ткани — 2 г/дл, в кишечнике — 4 г/дл, а в печени — 6 г/дл. б) Нарушение равновесия сил, действующих на стенку капилляра. Если среднее давление в капиллярах растет выше 17 мм рт. ст., сила, способствующая фильтрации жидкости в межклеточное пространство, также растет. Так, увеличение среднего капиллярного давления на 20 мм рт. ст. приводит к преобладанию фильтрационных сил над силами реабсорции с 0,3 до 20,3 мм рт. ст. В результате эффективная фильтрация жидкости в интерстициальное пространство увеличивается в 68 раз. Такая избыточная фильтрация жидкости требует увеличения лимфооттока в 68 раз, а это в 2-5 раз превышает возможности лимфатической системы. Следовательно, жидкость начинает накапливаться в интерстициальном пространстве и развивается отек. И наоборот, если давление в капиллярах падает, реабсорбция жидкости в капилляры начинает преобладать над фильтрацией жидкости из капилляров. В результате объем крови в сосудах увеличивается за счет уменьшения объема интерстициальной жидкости. Различные варианты нарушения распределения объемов жидкости и развитие отеков разного типа подробно обсуждаются в отдельных статьях на сайте – просим пользоваться формой поиска выше. – Также рекомендуем “Физиология лимфатической системы” Редактор: Искандер Милевски. Дата публикации: 2.12.2020 |

Источник

Отекипредставляют собой нарушение равновесияв обмене воды между кровью, тканевойжидкостью и лимфой. Причинывозникновения и развития отеков можноразбить надве группы:отеки, вызванные изменением факторов,определяющих местный баланс воды иэлектролитов и вторая группа – отеки,обусловленные регуляторными и почечнымимеханизмами, приводящими к задержкенатрия и воды в организме.

Скоплениевнеклеточной жидкости в полостях телаполучило название водянки.Различают следующие виды водянок:водянка брюшной полости – асцит; водянкаплевральной полости – гидроторакс;водянка полости перикарда – гидроперикард;водянка желудочков мозга – гидроцефалия;водянка оболочек яичка – гидроцеле.

Вразвитии отеков принимают участиешестьосновных патогенетических факторов.

1.Гидродинамический.На уровне капилляров обмен жидкостимежду сосудистым руслом и тканямиосуществляется следующим образом. Вартериальной части капилляров давлениежидкости внутри сосуда превышает еедавление в тканях, и поэтому здесьжидкость идет из сосудистого русла вткань. В венозной части капилляровимеются обратные соотношения: в тканидавление жидкости выше и жидкость идетиз ткани в сосуды. В норме в этихперемещениях устанавливается равновесие,которое в условиях патологии можетнарушаться. Если повысится давление вартериальной части капилляров, тожидкость начнет интенсивнее переходитьиз сосудистого русла в ткани, а еслитакое повышение давления будетпроисходить в венозной части капиллярногорусла, то это будет препятствоватьпереходу жидкости из ткани в сосуды.Повышение давления в артериальнойчасти капилляров встречается крайнередко и может быть связано с общимувеличением объема циркулирующейкрови. Повышение же давления в венознойчасти бывает в условиях патологиидостаточно часто, например, при венознойгиперемии, при общем венозном застое,связанном с сердечной недостаточностью.В этих случаях жидкость задерживаетсяв тканях и развивается отек, в основекоторого лежит гидродинамическиймеханизм.

2.Мембранный.Этот фактор связан с повышениемпроницаемости сосудисто-тканевыхмембран, поскольку в данном случаеоблегчается циркуляция жидкости междукровеносным руслом и тканями. Повышениепроницаемости мембран может наступатьпод влиянием биологически активныхвеществ (например, гистамина), принакоплении в тканях недоокисленныхпродуктов обмена веществ, при действиитоксических факторов (ионов хлора,азотнокислого серебра и др.). Частойпричиной развития отеков, в основекоторых лежит мембранный фактор,являются микробы, выделяющие ферментгиалуронидазу, который, воздействуяна гиалуроновую кислоту, ведет кдеполимеризации мукополисахаридовклеточных мембран и вызывает повышениеих проницаемости.

3.Осмотический.Накопление в межклеточных пространствахи полостях тела электролитов ведет кповышению в этих областях осмотическогодавления, что вызывает приток воды.

4.Онкотический.При некоторых патологических состоянияхонкотическое давление в тканях можетстановиться большим, нежели в сосудистомрусле. В таком случае жидкость будетстремиться из сосудистой системы вткани, и разовьется отек. Это происходитлибо в случае повышения концентрациикрупномолекулярных продуктов в тканях,либо в случае снижения содержания белкав плазме крови.

5.Лимфатический.Этот фактор играет роль в развитииотека в тех случаях, когда в органенаступает застой лимфы. При повышениидавления в лимфатической системе водаиз нее идет в ткани, что и приводит котеку.

6. Вчисле факторов, способствующих развитиюотека, выделяют также снижениетканевого механического давления,когда уменьшается механическоесопротивление току жидкости из сосудовв ткани, как, например, при обеднениитканей коллагеном, повышении их рыхлостипри усилении активности гиалуронидазы,что наблюдается, в частности, привоспалительных и токсических отеках.

Таковыосновные патогенетические механизмыразвития отеков. Однако «в чистом виде»монопатогенетические отеки встречаютсяочень редко, обычно рассмотренные вышефакторы комбинируются. нка желудочковмозга – гидроцефалия.

Транскапиллярныйобмен (ТКО)– это процессы движения веществ (воды

ирастворенных в ней солей, газов,аминокислот, глюкозы шлаков и др.) через

стенкукапилляра из крови в интерстициальнуюжидкость и из интерстициаль-

нойжидкости в кровь, это связывающее звеноперемещения веществ между

кровьюи клетками.

Механизмтранскапиллярного обмена включаетпроцессы фильтрации,

реабсорбциии диффузии.

Принципиальныезакономерности фильтрации и реабсорбциижидкостей

при ТКОотражает формулаСтарлинга:

ТКО= К [(ГДК – ГДИ) – (КОДК – КОДИ)]

или

ТКО= К (∆ГД- ∆КОД).

Вформулах:

К –константа проницаемости стенкикапилляров;

ГДК– гидростатическое давление в капиллярах;

ГДИ– гидростатическое давление винтерстиции;

КОДК– коллоидно-осмолярное давление вкапиллярах;

КОДИ- коллоидно-осмолярное давление винтерстции;

∆ГД– разница гидростатическоговнутрикапиллярного и интестициально-

годавлений;

∆КОД– разница коллоидно-осмолярноговнутрикапилярного и интерсти-

циальногодавлений.

Вартериальной и венозной частяхкапиллярного русла эти факторы ТКОимеют различное значение.

Величинаконстанты проницаемости (К) определяетсяфункциональным состоянием организма,его обеспеченностью витаминами,действием гормонов, вазоактивныхвеществ, факторов интоксикации и пр.

Придвижении крови через капилляры вартериальной части капиллярного руслапреобладают силы гидростатическоговнутрикапиллярного давления, чтовызывает фильтрацию жидкости изкапилляров в интерстиций и к клеткам;в венозной части капиллярного руслапреобладают силы внутрикапиллярногоКОД, что вызывает реабсорбцию жидкостииз интерстиция и от клеток в капилляры.Силы фильтрации и реабсорбции и,соответственно, объемы фильтрации иреабсорбции равны. Так, рассчеты поформуле Стерлинга показывают, что вартериальной части капиллярного русласилы фильтрации равны:

ТКО= К [(30-8)- (25-10)] = +К 7 (мм рт.ст.);

ввенозной части капиллярного русла силыреабсорбции равны:

ТКО= К[(15-8) – (25-11)] = -К 7 (мм рт.ст.).

Приведенылишь принципиальные сведения о ТКО. Вдействительности имеется небольшоепреобладание фильтрации над реабсорбцией.Однако отека тканей не возникает, таккак в транскапиллярном обмене жидкостейучаствует и отток жидкостей полимфатическим капиллярам (рис. 3). Принеполноценности дренирующей функциилимфатических сосудов отек тканейвозникает даже при небольшом нарушениисил ТКО. В транскапиллярном обменеучаствуют и процессы диффузии электролитови неэлектролитов через стенки капилляров,то есть процессы их проникновения черезкапиллярную стенку в силу различияградиентов концентрации и их различнойспособности к проникновению (см. ниже).В более полном виде закономерности ТКОобмена могут быть представлены в видеследующей формулы.

ТКО= К (∆ГД – Д Ч ∆КОД) – Лимфоток,

гдесимволом Д обозначены процессы диффузиии отражения макромолекул от стенкикапилляра.

Измененияпроницаемости капилляров, гидростатическихи коллоидно-осмотических давленийвызывают соответствующие изменения иТКО. В механизмах ТКО особенно важнуюроль, как уже ранее указывалось, играютбелки плазмы – альбумины, глобулины,фибриноген и др., создающий КОД. ВеличинаКОД плазмы (25 мм рт. ст.) на 80-85% обеспечиваетсяальбуминами, на 16-18% глобулинами ипримерно на 2% белками свертывающейсистемы крови. Альбумины обладаютнаибольшей водоудерживающей функцией:1 г альбумина удерживает 18-20 мл воды, 1г глобулинов — только 7мл. Все белкиплазмы в целом удерживают примерно 93%внутрисосудистой жидкости. Критическийуровень содержания белка в плазмезависит от профиля протеинограммы иориентировочно равен 40-50 г/л. Снижениениже этого уровня (особенно в случаяхпреобладающего снижения альбуминов)вызывает гипопротеинемические отеки,ведет к уменьшению ОЦК, исключаетвозможность эффективного репаративноговосстановления объема крови послекровопотери.

Учетзакономерностей Старлинга в практическойработе во многих случаях являетсяосновой построения терапии, адекватнойпатологическому состоянию. ЗакономерностиСтарлинга патогенетически объясняютважнейшие проявления всех заболеваний,связанных с нарушениями водно-солевогообмена и гемодинамики, обеспечиваютправильный выбор необходимой терапии.

Вчастности, они раскрывают механизмотека легких при гипертоническом кризеи при сердечной недостаточности,механизм репаративного притокаинтерстициальной жидкости в сосудистоерусло при кровопотере, причину развитияотечно-асцитического синдрома притяжелых гипопротеинемиях. Эти жезакономерности обосновываютпатогенетическую адекватность применениядля лечения отека легких нитритов,ганглиоблокаторов, кровопусканий,наложения жгутов на конечности, морфина,ИВЛ с положительным давлением в концевдоха, фторотанового наркоза и пр.,объясняют категорическую недопустимостьприменения в лечении отека легкихинфузий осмодиуретиков (маннитола идр.), обосновывают необходимостьколлоидно-кристаллоидных препаратовпри лечении шока и кровопотери, ихобъемы и схемы применения.

Как ужебыло указано выше, кроме процессовфильтрации и реабсорбции в механизмахТКО большое значение имеют процессыдиффузии. Диффузия – это перемещениерастворенных веществ через разделяющуюпроницаемую мембрану или в самомрастворе из зоны с высокой концентрациейвещества в зону с низкой концентрацией.При ТКО диффузия постоянно поддерживаетсяразностью концентраций веществ по обестороны проницаемой капиллярноймембраны. Эта разность непрерывновозникает в ходе обмена веществ идвижения жидкостей. Интенсивностьдиффузии зависит от константыпроницаемости капиллярной мембраны иот свойств диффундирующего вещества.Диффузия веществ из интерстиция вклетки и из клеток в интерстицийопределяет обмен веществ между клетками.

Соседние файлы в предмете Патологическая физиология

- #

11.09.201687.88 Mб304Адо. Патологическая физиология (2000).pdf

- #

- #

- #

- #

- #

- #

Источник

- Авторы

- Файлы

- English

Чеснокова Н.П. 1Брилль Г.Е. 1Моррисон В.В. 1Полутова Н.В. 1Понукалина Е.В. 2

1 ФГБОУ ВО «Саратовский Государственный медицинский университет им. В.И. Разумовского Минздрава России»

2 ФГБОУ ВО «Саратовский Государственный медицинский университет им. В.И. Разумовского Минздрава России»

11112

1

2

Abstract:

Keywords:

9.1. Отек легких: патогенетические разновидности

Отек легких – это патологическое состояние, характеризующееся усиленной транссудацией жидкости из сосудов микроциркуляторного русла легких в интерстициальную ткань или альвеолы.

Как известно, основными механизмами, препятствующими развитию отека легких, являются, прежде всего, сохранность структуры альвеолярно-капиллярной мембраны, а также преобладание внутрисосудистого онкотического давления над гидродинамическим давлением составляющим в среднем 5 – 12 мм рт. ст.в сосудах микроциркуляторного русла.

По этиологии и патогенезу отеки могут быть гемодинамическими, мембранозными, лимфодинамическими, вследствие гипопротеинемии.

Гемодинамический отек легких возникает при повышении гидростатического давления в легочных капиллярах. При возникновении легочной гипертензии, величина гидродинамического давления возрастает и как только давление превышает 25 – 30 мм рт. ст. начинается развитие отека легких. В соответствии с механизмами развития различают три формы легочной гипертензии: гипердинамическую, застойную и сосудистую.

Гипердинамическая форма наблюдается при увеличении притока крови в сосуды малого круга кровообращения (например, при почечной недостаточности, избытке альдостерона и АДГ, избыточной трансфузии жидкости, дефиците предсердного натрий-уретического фактора, перерезке блуждающего нерва или повреждении его центров, избыточной продукции катехоламинов).

Развитие отека легких может иметь место и при застойной форме гипертензии, т.е. в случаях затруднения оттока крови из сосудов малого круга кровообращения (при левожелудочковой сердечной недостаточности, развивающейся вследствие митрального и аортального стеноза, инфаркте миокарда, постинфарктном кардиосклерозе).

В основе так называемой сосудистой гипертензии, приводящей к развитию отека легких, лежит увеличение сосудистого сопротивления разнообразного генеза. При альвеолярной гиповентиляции рефлекторно возникает спазм легочных артериол, ограничивающий кровоток через плохо вентилируемые альвеолы и препятствующий сбросу венозной крови в большой круг кровообращения. И, наоборот, в участках со сниженным кровотоком (например, при тромбозе, эмболии легочных сосудов ) под влиянием механизмов ауторегуляции наблюдаются бронхоконстрикция и уменьшение легочной вентиляции.

Мембранозный отек легких возникает при повышении проницаемости сосудистой стенки под влиянием БАВ, ионов водорода, лизосомальных ферментов, эндотоксинов, белков, освобождающихся из тканей при сепсисе, травмах, кровопотерях, при аутоиммунных процессах, образовании комплексов антиген-антитело и т.д.. Через поврежденный эндотелий и базальную мембрану легочных сосудов вода, электролиты, белки плазмы, форменные элементы крови перемещаются в интерстиций легочной ткани.

Лимфодинамический отек наблюдается при блокаде лимфатического дренажа. У здорового человека отток лимфы составляет 15 – 20 мл/ч, по мере необходимости он может увеличиваться в 15 раз. При врожденном дефекте развития лимфатических сосудов, формировании лимфоэктазий, воспалении лимфатических сосудов или их компрессии затрудняется лимфоотток, и жидкость накапливается в легочной ткани.

Гипопротеинемия также способствует возникновению отека легких, так как нарушается равновесие Старлинга и жидкость устремляется в ткани.

9.2. Стадии развития отека легких: интрамуральная, интерстициальная и альвеолярная

1. Интрамуральная стадия характеризуется разрыхлением аргирофильного и эластического каркаса легочной ткани, утолщением альвеолярно-капиллярных мембран.

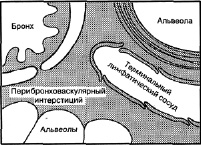

2. Интерстициальная – сопровождается отеком межальвеолярных перегородок, периваскулярных перибронхиальных пространств. Эта стадия возникает при накоплении в легочной ткани БАВ (клеточного и гуморального происхождения), вызывающих массивное повреждение эндотелия микроциркуляторного русла и увеличение проницаемости сосудистой стенки. Через поврежденную стенку плазма выходит в интерстиций легочной ткани. На первых этапах жидкость не попадает в альвеолы, вследствие работы компенсаторных механизмов: так, повышение интерстициального гидростатического давления увеличивает скорость тока жидкости от малорастяжимого перимикроваскулярного к более растяжимому бронховаскулярному интерстицию, в котором находятся терминальные лимфатические сосуды, впадающие в конечном итоге в центральную вену. По мере накопления отечной жидкости вокруг терминальных лимфатических сосудов ток легочной лимфы может возрастать в 15 раз, поддерживая тем самым баланс жидкости в легких (рис.13).

Рис.13. Схема путей транспорта экссудата в паренхиме легких

Отек легких возникает только тогда, когда резервные дренажные возможности лимфатических сосудов первоначально недостаточны или исчерпываются. Накопление жидкости в интерстиции ведет к набуханию волокон коллагена и эластина и снижению растяжимости легочной ткани. Происходит компрессия бронхиол, кровеносных и лимфатических сосудов “водными манжетами”. После достижения критического уровня жидкость устремляется в альвеолы и начинается альвеолярный отек.

3. Альвеолярная стадия характеризуется накоплением жидкости в альвеолах. Жидкость из интерстиция фильтруется в альвеолы, проходя между эпителиальными клетками, вымывает сурфактант, заполняет альвеолы и воздухоносные пути. Поступление жидкости в альвеолы усугубляет гипоксемию. Альвеолы заполняются транссудатом, богатым фибриногеном. Образующаяся фибриновая выстилка создает условия для формирования гиалиновых мембран. Под влиянием транссудата сурфактант смывается с поверхности альвеол и вызывает вспенивание транссудата в процессе вдыхания воздуха. Последнее приводит к эмболии воздухоносных путей, дальнейшему подавлению синтеза сурфактанта, развитию ателектазов. Снижается объем оксигенированной крови из-за перфузии невентилируемых альвеол. Кровь, проходя через эти альвеолы, остается венозной и смешивается с кровью, прошедшей мимо альвеол с нормальной оксигенацией; развивается циркуляторная гипоксия.

Библиографическая ссылка

Чеснокова Н.П., Брилль Г.Е., Моррисон В.В., Полутова Н.В., Понукалина Е.В. ЛЕКЦИЯ 9 ОТЕК ЛЕГКИХ : ЭТИОЛОГИЯ И ПАТОГНЕЗ // Научное обозрение. Медицинские науки. – 2017. – № 2. – С. 51-52;

URL: https://science-medicine.ru/ru/article/view?id=978 (дата обращения: 05.04.2021).

Предлагаем вашему вниманию журналы, издающиеся в издательстве «Академия Естествознания»

(Высокий импакт-фактор РИНЦ, тематика журналов охватывает все научные направления)

Источник