Сердечный отек у животных

Отек – избыточное скопление жидкости в тканях вследствие нарушения обмена воды между кровью и межклеточной жидкостью. Отечная жидкость, или транссудат, содержит воду (97%), электролиты (0, 7 %), незначительное количество выпотевающего белка (до 2%). Состав зависит от причины возникновения и локализации отека.

В зависимости от локализации различают водянку брюшной полости – асцит, плевральной полости – гидроторакс, сердечной сорочки – гидроперикард, желудочков мозга – гидроцефалию, суставной сумки – гидроартроз.

Гидродинамический отек возникает в тех случаях, когда давление крови в венозной части капилляра превышает онкотическое. Из артериального отдела микроциркуляторного русла плазма крови поступает в ткани, а реабсорбция (обратное всасывание воды и растворённых в ней веществ) становится затрудненной или невозможной.

Онкотический отек обусловлен либо снижением количества белка в плазме крови и падением онкотического давления, либо повышением гидрофильности белков межтканевой жидкости.

Осмотический отек появляется у животных, если снижается содержание электролитов в плазме крови или повышается их концентрация в межклеточной жидкости.

Виды отеков. В зависимости от причин и механизма развития выделяют отеки сердечные, почечные, кахексические, токсические, эндокринные, нейрогенные, воспалительные, аллергические.

Сердечный отек. Возникает как результат сердечной недостаточности, обусловленной поражением миокарда ( миокардит, инфаркт) или эндокарда (эндокардит, декомпенсированные пороки). Недостаточность левой половины сердца (инфаркт, декомпенсированные пороки клапанного аппарата) приводит к венозному застою, повышению давления в системе малого круга кровообращения. Что влечет за собой отек легких, асфиксию.

Функциональная недостаточность правой половины сердца (инфаркт, декомпенсированный порок) сопровождается повышением давления, венозным застоем в системе большого круга кровообращения. Отеки в этом случае у животных обнаруживают на участках тела, расположенных ниже области сердца – в грудных и тазовых конечностях, подгрудке, плевральной и брюшной полостях.

Почечный отек. Его развитие обусловлено поражением клубочкового аппарата воспалительным процессом (гломерулонефрит), в результате чего снижается фильтрационная способность почек. Также при остро и хронически протекающих нефрозах (поражение канальцев почек) выделяется большое количество белка (альбуминурия). Что способствует перемещению жидкости из кровеносного русла в ткани. Особенно четко проявляется отечность почечного происхождения в области век. Это связано с тем, что эти области богаты рыхлой клетчаткой, легко адсорбирующей электролиты.

Кахексичный отек. Возникает в результате скудного питания. Снижение концентрации белков в крови влечет за собой падение онкотического давления, жидкость не удерживается в просвете сосудов и перемещается в ткани. Также способствует снижение белковообразовательной функции печени. Кахексия сопровождается отечностью тканей, слизистых оболочек, скоплением транссудата в различных полостях.

Токсический отек. Чаще всего наблюдают у животных после укусов ядовитых змей, пчел, других жалящих насекомых. Отек легких бывает обусловлен вдыханием газообразных токсических веществ. Токсические отеки локальны, их границы определены действием этиологического (причинного) фактора.

Эндокринный отек Наиболее часто отеки эндокринного происхождения обнаруживают у животных, страдающих гипофункцией щитовидной железы. Дефицит тиреоидных гормонов вызывает нарушения белкового, жирового, углеводного и водно – солевого обменов. В результате накапливается в тканях муцин – слизеподобного вещества, связывающего воду, и появлению микседемы – слизистого отека. При надавливании на отечную ткань не остается ямки в отличие, например, от сердечного или почечного отека, когда ямка долго не выравнивается.

Аллергический отек. Развивается у животных, имеющих повышенную чувствительность организма к воздействию раздражителей, в ответ на повторное попадание аллергена. Проявляется воспалением в виде крапивницы, значительной отечностью в месте введения аллергена.

Последствия отеков зависят от их локализации, выраженности и продолжительности процесса. Возможно нарушение структуры и функции пораженных тканей, органов. Отек легких приводит к асфиксии; водянка полости перикард – к тампонаде сердца, асцит нарушает функцию органов брюшной полости.

В любом случае мы не рекомендуем заниматься самолечением, а обращаться за профессиональной помощью в ветеринарную клинику.

Источник

Гиперемия и отек легких (Hyperaemia et oedema pulmonum) – заболевание животных, характеризующееся переполнением кровью легочных капилляров и вен с выпотеванием плазмы крови в просвет бронхов, бронхиол и полости альвеол и инфильтрацией выпотом междольковой соединительной ткани. В результате у животного уменьшается дыхательная поверхность легких, затрудняется газообмен и возникает сердечная недостаточность.

Гиперемия и отек легких (Hyperaemia et oedema pulmonum) – заболевание животных, характеризующееся переполнением кровью легочных капилляров и вен с выпотеванием плазмы крови в просвет бронхов, бронхиол и полости альвеол и инфильтрацией выпотом междольковой соединительной ткани. В результате у животного уменьшается дыхательная поверхность легких, затрудняется газообмен и возникает сердечная недостаточность.

Различают активную и пассивную (застойную) гиперемию, активный и гипостатический отек легких. Чаще болеют лошади, реже – собаки и овцы и в единичных случаях – другие виды животных.

Этиология. Активная гиперемия и активный отек легких обычно возникает у животных при тяжелой работе (преимущественно в жаркое время года), транспортировке животных в душных вагонах, при солнечных и тепловых ударах. У спортивных лошадей во время скачек, у собак во время длительной охоты. К активной гиперемии приводит вдыхание животными горячего воздуха, действие сильно раздражающих газов. Коллатеральная активная гиперемия у животных может развиваться при пневмотораксе и тромбозе легочной артерии.

Пассивная гиперемия и гипостатический отек легких развивается у животных при декомпенсированных пороках сердца, травматическом перикардите, миокардитах, миокардиодистрофии, расширении сердца, интоксикациях, болезнях почек, метеоризме желудочно-кишечного тракта, вдыхание хлора, фосгена, сернистого газа, гипостазе легкого, избытке гистамина, тепловом и солнечном ударе, длительном вынужденном лежании животных и т.д.

Отек легких может быть симптомом некоторых инфекционных болезней (пастереллез, злокачественный отек, сибирская язва, контагиозная плевропневмония, чума плотоядных и др.).

Предрасполагающими факторами являются: длительные перегрузки в работе и тренинге.

Патогенез. Отек легких развивается в результате нарушения водного обмена и коллоидной системы крови. При этом происходит набухание слизистой оболочки органов дыхания, уменьшение просвета дыхательных путей, снижается эластичность альвеолярных стенок, затрудняется поступление воздуха в альвеолы и выход его из альвеол. В стенке альвеол уменьшается количество углеводов, что усугубляет нарушение газообмена, снижает резервную щелочность и частично усиливает высвобождение хлора из соединений. Хлор в момент выделения способствует увеличению порозности сосудов и задержанию жидкости. Задержание жидкости обусловлено и длительной гипоксией. При сложившемся гидродинамическом и коллоидно-осмотическом давлении замедляются ток крови и лимфы, резорбция жидкости и белка из ткани легкого. Эндотелий набухает, расширяются капилляры и метартериолы. Возникшие отклонения возбуждают дыхательный центр, способствуют усилению секреции слюны и пота, что ведет к большому сгущению крови, перегрузке сердечно — сосудистой системы, нарушению обмена веществ в тканях, трофики головного мозга, почек, поперечнополосатой мускулатуры. Жидкость, вышедшая в дыхательные пути, вспенивается, что еще больше нарушает обмен газов.

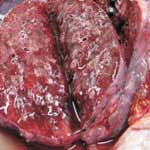

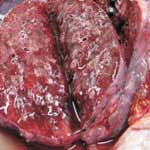

Патологоанатомические изменения. Легкие увеличены в объеме, темно-красного цвета; поверхность их блестящая с точечными кровоизлияниями, консистенция — тестоватая. В бронхах и трахее пенистая жидкость розоватого цвета; на их слизистой заметны мелкие кровоизлияния. С поверхности разреза легких стекает обильное количество пенистой крови. Для длительных пассивных гиперемий в легких характерны разрастание соединительной ткани, ателектаз отдельных участков и отложение бурого пигмента. В таких случаях легкое по внешнему виду приближается к селезенке (спленизация легкого).

Клинические признаки. Клинические симптомы у больных активной гиперемией легких животных развиваются бурно и быстро. У животных в течение нескольких часов появляются возбуждение, страх и буйство, сопровождающееся быстро нарастающей сильной смешанной одышкой; дыхание у больного животного учащается в 3-5 раз; при этом у животного затрудняется как вдох, так и выдох. Больное животное стоит с широко расставленными передними конечностями, ноздри у них расширены, глаза становятся влажными, как бы выпячиваются из орбит; появляется слезотечение. Дыхание становится шумным и толчкообразным. Яремные и другие поверхностные вены переполняются кровью и резко выступают на поверхности тела. Слизистые оболочки в первое время гиперемированы, становятся затем цианотичными. Пульс становится учащенным, аритмичным, вначале хорошего наполнения, впоследствии нитевидный, мягкий (пульсовая волна слабеет). В тяжелых случаях чувство страха и беспокойства у больного животного сменяется угнетением и вялостью. При пассивной гиперемии описанные симптомы проявляются у больного животного медленно и не так ярко, при этом на первый план выступают явления основного заболевания и сердечной слабости. В тяжелых случаях трахеальные хрипы слышны даже на расстоянии; из носа, особенно при кашле, вытекает пенистая или кровянистая жидкость. При аускультации легких с обеих сторон прослушиваются влажные крупно- , средне- и мелкопузырчатые хрипы, дыхание у больного животного становится жестким везикулярным. Перкуторный звук, из ясно легочного переходит в тимпанический (потеря тонуса альвеолами), а при заполнение альвеол данного участка (обычно нижние части), он становится, как бы притупленным и тупым. Дыхательные шумы в этих участках ослабевают и исчезают. При благоприятном течении болезни, когда быстро устраняются этиологические факторы, симптомы гиперемии и отека у больного животного могут исчезнуть в течение нескольких часов.

При неблагоприятном течении болезни, когда отек легких у больного животного прогрессируют, четко проявляются симптомы наступающей асфиксии и сердечно – сосудистой недостаточности: прогрессирующая одышка, синюшность видимых слизистых оболочек, аритмичный пульс малого наполнения, переполнение кровью яремных вен. На этом фоне у больного животного может развиться агональное состояние и наступить смерть от паралича дыхательного центра.

При пассивной гиперемии и гипостатическом отеке легких, клинические признаки болезни нарастают медленно, иногда в течение нескольких дней и при этом выражены слабее.

Диагноз ставят на основании характерных клинических симптомов болезни (прогрессирующей одышки, влажных хрипов в легких, признаков асфиксии). Рентгенологически в нижних отделах легочного поля устанавливают обширные участки затенения.

Дифференциальный диагноз. При проведении дифференциальной диагностики ветспециалисты должны исключить у больного животного тепловой удар, диффузный бронхит, крупозную пневмонию, легочное кровотечение, остро протекающие инфекционные болезни и всевозможные интоксикации.

Лечение. Учитывая, что у больных животных часто бывает неблагоприятный исход и возможность быстрого наступления смерти, владельцы животных и ветспециалисты должны принять экстренные меры по лечению. Основной целью ветспециалиста при лечении должно стать — разгрузка малого круга кровообращения и понижения проницаемости легочных капилляров. В тяжелых случаях болезни необходимо немедленно приступить к кровопусканию (кровь выпускают в количестве 0,5 -1% веса больного животного). Кровопускание облегчает работу сердца, снижает кровоснабжение легких и одышку. Приступают к устранению этиологических факторов болезни, животных переводят в умеренно прохладное, чистое, хорошо вентилируемое помещение, освобождают их от работы и тренинга. Внутривенно в максимальных дозах (крупным животным 100-200 мл) вводят гипертонические растворы кальция хлорида(10%), натрия хлорида, глюкозы. При пассивной гиперемии, гипостатическом отеке и развитии сердечной недостаточности подкожно вводят сердечные средства: кофеин, кордиамин, коразол и др.

При проведение комплексного лечения при гиперемии и отеке легких, с учетом клинического состояния больного животного, применяют подкожное введение кислорода (лошади до 8-10л), новокаиновую блокаду нижних шейных симпатических узлов, внутривенное введение новокаина (50-100мл 1%-ного раствора на инъекцию лошади), малые дозы расширяющих бронхи средств (эфедрин, эуфилин, атропин), мочегонные и слабительные. При появлении симптомов гипостатической пневмонии проводят курс лечения антибиотиками, в том числе современными цефалоспоринового ряда.

Профилактика. Профилактика болезни должна быть направлена на строгое соблюдение режима эксплуатации и тренинга спортивных и рабочих животных, предохранения от перегревания, от вдыхания раздражающих и ядовитых газов, запрещение транспортировки животных с повышенной температурой тела, нельзя заводить животных в помещение после дезинфекции их аэрозолями.

Источник

Сердце и сосуды работают как единое функциональное целое. Эта корреляция нарушается при функциональных и органических нарушениях сердечной деятельности и периферического кровообращения. Сущность сердечной недостаточности сводится к ограничению работоспособности сердца, когда оно становится неспособным обеспечить такой минутный объем прогоняемой через сердце крови, чтобы адекватно поддерживать обменные процессы (перенапряжение миокарда, нарушение кровоснабжения его, воздействие инфекционных и токсических факторов, нейроэндокринные нарушения, недостаточное снабжение миокарда кислородом, питательными веществами — витаминами, углеводами, микроэлементами, отсутствие моциона и др.).

Инициальными клиническими проявлениями недостаточности кровообращения являются тахикардия, снижение работоспособности и продуктивности, а при воспалительных процессах в сердце — лихорадка. Повышается ВКД, замедляется скорость кровотока, отмечают цианоз слизистых оболочек, усиление рельефности подкожных и переполнение яремных вен, давление в которых у крупного рогатого скота и лошадей может повыситься до 600 мм вод. ст. и более (в норме 80—120). В тяжелых случаях появляются изменения сердечной деятельности, ритм галопа, экстрасистолия, мерцательная аритмия, эмбриокардия, антрио-вентрикулярная блокада, блокада пучка Гиса, волокон Пуркинье. Тяжелые симптомы сердечно-сосудистой недостаточности— одышка, тахикардия, аритмии, цианоз, отеки и водянки.

По тяжести нарушений гемоциркуляции выделяют три степени сердечной недостаточности: легкую — когда симптомы циркуляторных нарушений появляются при физических нагрузках, не выходящих за физиологически допустимые (учитывая фактор тренинга), среднюю — когда симптомы декомпенсации выступают при менее значительных напряжениях и сопровождаются застойными явлениями в органах и тканях и тяжелую — когда при незначительных напряжениях (движение по ровному месту) вызываются тахикардия, одышка, цианоз, то есть выраженные нарушения кровообращения.

Многообразные формы сердечной недостаточности объединяют в две группы: недостаточность с уменьшением минутного объема сердца, обусловленная, перегрузкой миокарда, повышенным объемом циркулирующей крови (объемная перегрузка) и повышением давления в кровеносном русле (прессорная перегрузка), и недостаточность с повышением минутного объема сердца в связи со снижением периферического сопротивления и, как следствие, повышением амплитуды максимального и минимального АКД. Обе формы недостаточности принципиально различаются: в первом случае скорость кровотока замедляется, во втором — увеличивается.

Компенсация сердечной недостаточности происходит в рамках физиологических возможностей усилением работы сердца и включением экстракардиальных факто-. ров, под влиянием которых возрастает систолическая сила, увеличивается частота сокращений сердца, снижается диастолическое давление крови из-за расширения периферических сосудов, повышается использование кислорода тканями. Однако с течением времени вследствие хронически повышенного диастолического давления в желудочках сердца они увеличиваются (тоногенная дилятация). Длительная перегрузка миокарда приводит к падению сократительной способности и его расширению (миогенная дилятация). По мере прогрессирования сердечной недостаточности компенсаторные механизмы действуют лишь до известного предела, а затем оказывают неблагоприятное воздействие на миокард, приводя к дальнейшему снижению его сократительной способности, проявляющейся снижением минутного объема сердца, скорости кровотока, общим повышением венозного и капиллярного давления крови (отеки легких, печени, водянка, общий цианоз).

Одышка при сердечной недостаточности объясняется застоем крови в легких и имеет различную выраженность. Она наступает сначала после физических нагрузок, а в тяжелых случаях — в покое. При недостаточности кровообращения одышка — следствие недостаточной кислородной обеспеченности, перегрузки углекислотой и снижения рН крови (ацидоз).

Прогностически неблагоприятными признаками являются нарушения частоты, глубины и ритмичности дыхания.

Цианоз указывает на увеличение количества редуцированного гемоглобина. Клинически цианоз становится заметен при увеличении в крови редуцированного гемоглобина выше 50 г/л. При анемиях он появляется позже, а при полиглобулии относительно рано. Центральный (артериальный) цианоз возникает при обеднении артериальной крови кислородом вследствие кардиальных и пульмональных причин. Цианоз конъюнктивы и слизистой оболочки ротовой полости всегда имеет центральное происхождение.

Периферический (венозный) цианоз отмечают при увеличении использования кислорода тканями вследствие замедления в них скорости кровотока, снижении минутного объема сердца и повышении ВКД.

Отеки появляются вслед за общим цианозом, указывая на неблагоприятное развитие болезни. Они локализуются преимущественно на нижних частях тела (в отличие от «летучих» почечных отеков).

Синдром левосторонней недостаточности сердца возникает при ослаблении нагнетательной функции левого желудочка, отчего происходит застой крови в малом круге с застойной гиперемией и отеком легких, при котором появляются пенистые истечения из носа, клокочущие хрипы в трахее, одышка и может наступить смерть. В силу большой компенсаторной способности левого желудочка недостаточность его долго не проявляется, но, возникнув, протекает тяжело.

Синдром правосторонней недостаточности сердца проявляется при нарушении нагнетательной функции правого желудочка. В венозной системе большого круга кровообращения возникает застой, приводящий к набуханию вен, цианозу, отеку кожи и подкожной клетчатки, брюшной и грудной водянке, увеличению объема циркулирующей крови, снижению скорости кровотока. АКД снижается, а ВКД — повышается. Перкуссионные границы печени у жвачных увеличиваются в каудовентральном направлении; при длительном застое развивается ее цирроз. В моче повышается содержание уробилина и уробилиногена. В тяжелых случаях появляется почечная недостаточность с олигурией и гипостенурией. Правожелудочковая недостаточность развивается быстрее, чем левожелудочковая недостаточность, и проявляется уже при незначительных физических нагрузках. К недостаточности одной части сердца присоединяется и недостаточность другой, клинически выступая в виде общей сердечной недостаточности.

Синдромы пороков сердца. Недостаточность митрального клапана —insufficietia valvulorum mitralis s. bicuspidalis — проявляется систолическими дующими и жужжащими эндокардиальными шумами у жвачных и свиней в нижней трети грудной клетки по IV межреберью, а у лошадей и плотоядных — посредине нижней трети в V межреберье. Сердечный толчок усилен, появляется акцент на II тоне легочной артерии; I тон ослаблен или раздвоен. Минимальное кровяное давление растет, а максимальное — в норме. Появляются тоногенная дилятация и гипертрофия левого желудочка, а затем и предсердия. При декомпенсации появляются застой в малом круге, цианоз, отек легких и одышка, особенно у лошадей, собак и свиней.

Стеноз митрального отверстия — stenosis ostii venosi sinistri — при аускультации дает краткий пресистолический шум, усиливающийся при возбуждении и напряжении. I тон усилен, «хлопающий», может возникнуть феномен «кошачьего мурлыканья» (fremissiment cataire). II тон может быть раздвоен, усилен на легочной артерии; пульс малый, слабый (p. parvus, irregularis), отмечается застой крови в легких. Часто комбинируется с митральной недостаточностью. У лошадей нередко сочетается с экстрасистолией и мерцательной аритмией (p. irregularis et inaequalis perpetuus). Развивается расширение левого предсердия, а затем и правого желудочка.

Недостаточность правого атрио-вентрикулярного клапана — insufficient valvulorum tricuspidalis — характеризуется систолическим шумом (у жвачных и свиней в III, а у лошадей и плотоядных — в III—IV межреберьях справа), ослаблением I тона, положительным венным пульсом, расширением правого желудочка и предсердия. Органическая недостаточность этого клапана встречается реже (при ревмокардите, септическом эндокардите), но носит более упорный характер. Застоя в легких нет. II тон на легочной артерии ослаблен. Отмечают застой в венах большого круга кровообращения, сопровождающийся катаром кишечника, отеком печени, селезенки, почек (чаще у коров, коз, плотоядных).

Стеноз правого атрио-вентрикулярного отверстия — stenosis ostii valvulorum aortae —различается по пресистолическому шуму, ослаблению II тона, «хлопающему» I тону, переполнению вен, цианозу, отекам, пустому артериальному и выраженному отрицательному венному пульсу (чаще бывает у коров, коз и птиц).

Недостаточность полулунных клапанов аорты — insufficientia valvulorum aortae — проявляется диастолическим или постсистолическим (протодиастолическим) шумом в IV межреберье слева непосредственно под горизонтальной линией плече-лопаточного сочленения. Усиливается сердечный толчок, I тон ослабевает, II тон может не прослушиваться, пульс большой, скачущий; увеличивается пульсовое давление крови; вследствие застоя крови в малом круге кровообращения бывает одышка, цианоз. Левый желудочек гипертрофируется. Чаще возникает при ревмокардите и септическом эндокардите у лошадей.

Стеноз устья аорты — stenosis ostii aortae —образует систолический шум шипения в дуге аорты. Усиливается сердечный толчок, пульс малый, медленный, редкий (p. parvus et tardus, rarus), I и II тоны ослабевают. Возникают гипертрофия и дилятация левого желудочка, при пальпации — fremitus cardialis.

Вследствие ишемии головного мозга возникают статическая атаксия и обмороки, а при резком движении головой нарушается равновесие тела.

Недостаточность полулунных клапанов легочной артерии— insufficient valvulorum artheriae pulmonalis — проявляется диастолическим шумом в III межреберье слева. I и II тоны ослабевают, пульс не изменяется. Развиваются гипертрофия правого желудочка, цианоз, одышка. Порок встречается редко, но компенсируется плохо.

Стеноз устья легочной артерии —stenosis valvulorum artheriae pulmonalis —дает резкие систолические шумы, fremissiment cataire. Сердечный толчок усилен, диффузен, пульс малый (p. parvus), слабый, одышка, цианоз, застой в венозной системе большого круга кровообращения. Развивается гипертрофия, а затем — расширение правого желудочка.

Синдром поражения перикарда. При сухом перикардите—лихорадка, болезненность, тахикардия; шумы трения в перикарде совпадают с ритмом сердца. Пульсовая волна малая, наполнение сосудов слабое (пустой пульс), сердечный толчок усилен, общее угнетение.

При экссудативном перикардите — увеличение области притупления, ослабление и исчезновение сердечного толчка, шумы плеска, слабость и глухость тонов, одышка. Температура тела в начале болезни обычно повышена, пульс до 120 и более в 1 мин, малый, нитевидный, переполнение яремных вен. Отмечают все основные признаки сердечной недостаточности (одышка, цианоз, отеки, изменение ритма и т. п.).

При слипчивом перикардите — ослабление сердечного толчка; недостаточность гемодинамики зависит от тяжести основного, заболевания. При травматическом, поражении сердечной сорочки сначала развивается сухой, а затем экссудативный перикардит, который может перейти в слипчивый. При гнилостном распаде образуются газы (тимпанический звук при перкуссии, шум плеска).

Синдром сосудистой недостаточности. Основным признаком острой сосудистой недостаточности является падение кровяного давления. Причиной такого состояния является интенсивное ослабление тонуса сосудистой сети органов брюшной полости, иннервируемых чревным нервом, в которых депонируется значительное количество крови (коллапс). Вследствие этого масса циркулирующей крови уменьшается. Возникает резкое уменьшение систолического и минутного объемов сердца, гипотензия. Зрачки расширяются, слизистые становятся бледными («фарфоровыми»), с синюшным оттенком, появляется холодный липкий пот, температура тела падает ниже нормы.

Отмечают тахикардию, дыхание становится поверхностным.

К проявлениям острой сосудистой недостаточности относится обморок.

Основное отличие сосудистой недостаточности от кардиальной — резкое снижение притока крови к сердцу, в то Время как при недостаточности сердца на передний План выступает затруднение оттока крови из сердечных полостей за счет снижения систолической его силы или пороков сердца. Таким образом, при сердечной недостаточности количество циркулирующей, крови возрастает, а при сосудистой — уменьшается. При сосудистой недостаточности ВКД резко понижено. Если при сердечной недостаточности до стадии выраженной декомпенсации пульс бывает удовлетворительно выражен, то при сосудистой недостаточности он становится нитевидным.

Гиперемия (полнокровие) периферических сосудов может быть активной (артериальной) и пассивной (венозной). Причины активной гиперемии сводятся к усилению действия обычных раздражителей (солнечные лучи и т. д.), действию чрезмерных раздражителей (высокая температура, влажность, давление, токсические факторы), первичному повреждению нервных волокон или сосудистых центров и аллергическим реакциям. Признаки активной гиперемии: покраснение, увеличение размера артерий, их заметная пульсация, повышение температуры гиперемированного участка тела, увеличение его объема.

Причины венозной гиперемии: тромбоз или эмболия вен, механическое их сдавливание, ослабление систолической силы сердца и повышение внутригрудного давления (эмфизема легких). Признаки венозной гиперемии: цианоз, гипотермия, увеличение объема тканей гиперемированного участка тела. В результате венозной гиперемии могут возникнуть: транссудация в ткани и полости, образование отеков и водянки; диапедез — выход форменных элементов крови из сосудов в ткани; стаз — остановка кровообращения, некробиоз; атрофия паренхимы и разрастание стромы — индурация органов и тканей.

Источник