Пристеночный отек слизистой отдельных ячеек решетчатой кости

Медицинский эксперт статьи

х

Весь контент iLive проверяется медицинскими экспертами, чтобы обеспечить максимально возможную точность и соответствие фактам.

У нас есть строгие правила по выбору источников информации и мы ссылаемся только на авторитетные сайты, академические исследовательские институты и, по возможности, доказанные медицинские исследования. Обратите внимание, что цифры в скобках ([1], [2] и т. д.) являются интерактивными ссылками на такие исследования.

Если вы считаете, что какой-либо из наших материалов является неточным, устаревшим или иным образом сомнительным, выберите его и нажмите Ctrl + Enter.

Передние ячейки тесно контактируют и имеют общие сообщения с лобной пазухой и верхнечелюстной пазухи, а задние ячейки – с клиновидной пазухой, поэтому воспаление передних ячеек часто ассоциируется с воспалением лобной пазухи или верхнечелюстной пазухи, а воспаление задних ячеек – с клиновидной пазухой. При указанных ассоциациях нередко фигурируют такие названия, как гаймороэтмоидит, фронтоэтмоидит, этмоидосфеноидит. И хотя эти названия не фигурируют в официальной номенклатуре заболеваний, они, в сущности, отражают локализацию патологического процесса и определяют тактику лечения.

Острый риноэтмоидит имеет и другое название – острый передний этмоидальный риносинусит, отражающее анатомическую локализацию воспалительного процесса риногенного характера, поражающего передние ячейки решетчатой кости. Этиология, патогенез и патологоанатомические изменения при этом заболевании те же, что и при остром гайморите.

Симптомы острого риноэтмоидита делятся на местные и общие.

Местные симптомы характеризуются следующими признаками:

- ощущение полноты и распирания в глубине носовой полости и в лобно-глазничной области, обусловленные отеком и инфильтрацией слизистой оболочки передних ячеек решетчатой кости, заполнение их экссудатом, а также возникающим остеопериоститом их стенок; больной обычно замечает, что кожа и мягкие ткани в области внутренней комиссуры век одного или обоих глаз и основания пирамиды носа утолщены, пастозны, несколько гиперемированы и чувствительны при дотрагивании;

- спонтанные боли невралгического характера в лобно-глазнично-носовой области, сопровождающиеся диффузной цефалгией, переходящие в пульсирующие пароксизмы; эти боли усиливаются в ночное время, сопровождаются фотофобией, повышенной утомляемостью зрительной функции, усилением при зрительном напряжении;

- обструкция носовых ходов приводит к резкому затруднению носового дыхания;

- выделения из носа, сначала серозные, затем слизисто-гнойные с прожилками крови, обильные, создающие ощущение полноты в глубоких отделах носа даже после высмаркивания; у больного возникает постоянное ощущение инородного тела в глубине носа, зуда и жжения, которые вызывают у него приступы безудержного чиханья;

- гипосмия и аносмия обусловлены не только обструкцией обонятельной щели, но и поражением рецепторов органа обоняния.

При передней риноскопии выявляется выраженный отек в области обонятельной щели, который полностью ее закрывает и резко контрастирует с противоположной стороной при одностороннем поражении передних ячеек решетчатой кости. Средняя носовая раковина нередко увеличена, покрывающая ее слизистая оболочка отечна, гиперемирована и болезненна при дотрагивании. Нередко средняя раковина имеет вид двойного образования благодаря тому, что сверху и в области infundibulae ethmoidale наползает отечная слизистая оболочка в виде подушки, получившей название по имени описавшего это образование автора – подушечки Кауфманна.

В верхнем и среднем носовых ходах определяются слизисто-гнойные выделения. Для более четкого определения места их выхода необходимо при передней риноскопии проводить эффективную анемизацию Сслизистой оболочки верхнего отдела полости носа и среднего носового хода. На этой же стороне определяются отек век, кожи внутренней комиссуры глаза, области СлМ, гиперемия склеры, в особо выраженных случаях хемоз, резкая болезненность при пальпации слезной кости у корня носа (болезненная точка Грюнвальда). При пальпации глазных яблок через закрытые веки на стороне поражения определяется болезненность глаза, иррадиирующая в верхние отделы полости носа.

Клиническое течение острого риноэтмоидита характеризуется следующими критериями:

- этиологическим и патогенетическим – ринопатические, челюстно-одонтопатические, баротравматические, механотравматические и др.;

- патоморфологическим – катаральные, секреторно-серозные, гнойные, инфекционно-воспалительные, аллергические, язвенно-некротические, остеитическис и др.;

- микробиологическим – гноеродная микробиота, вирусы, специфическая микробиота;

- симптомным – по преобладающему признаку (гинерсекреторная форма, гипертермическая, аносмическая, невралгическая и т. п.);

- по выраженности – сверхострые с выраженными общими симптомами и вовлечением в воспалительный процесс соседних тканей и органов (чаще наблюдаются у детей), острые, подострые (чаще наблюдаются у стариков);

- по осложнениям – интраорбитальные, интракраниальные, оптохиазмальные и др.;

- по возрасту – риноэтмоидит детей, лиц зрелого возраста и стариков.

Многие из указанных критериев в той или иной степени ассоциируются друг с другом, определяя общую картину острого риноэтмоидита, которая может эволюционировать в следующих направлениях:

- спонтанное выздоровление более всего свойственно катаральным риноэтмоидитам, которые проходят вместе с инициирующим их банальным насморком; спонтанное выздоровление может наступить при соответствующих условиях и при гнойном риноэтмоидите, для этого необходимо, чтобы причины, вызвавшие воспалительный процесс в решетчатой кости, были ликвидированы, и общая сопротивляемость организма инфекции была достаточной для ее преодоления; однако чаще всего при отсутствии необходимого лечения риноэтмоидита переходит в хроническую стадию с затяжным клиническим течением;

- выздоровление в результате соответствующего лечения;

- переход в хронический этмоидит, чему способствуют множество гетеропатогенных факторов (рецидивирующие риноэтмоидиты, хронические очаги инфекции, частые простудные заболевания, иммунодефицитные состояния, ряд факторов риска и т. д.).

Прогноз риноэтмоидита благоприятен, при осложненных формах – осторожный, поскольку при орбитальных осложнениях могут возникать нарушения, связанные с органом зрения, а внутричерепные (лептоменингит, суб- и экстрадуральный абсцессы и др.) могут представлять опасность для жизни. В отношении обоняния риноэтмоидит, вызванный банальной микробиотой, благоприятен. При вирусной этиологии, как правило, возникает стойкая аносмия.

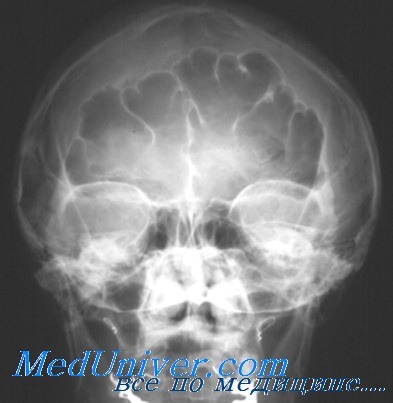

Диагноз устанавливают на основании анамнеза, характерных жалоб больного и данных объективного обследования, в том числе рентгенографии околоносовых пазух. О наличии риноэтмоидита свидетельствуют два наиболее характерных симптома: слизисто-гнойные выделения, локализующиеся преимущественно в верхних отделах полости носа, и характерная по локализации и иррадиации боль. На рентгенограммах, производимых обычно в носоподбородочной и боковой проекциях, обычно определяется затенение ячеек решетчатой кости, нередко сочетающееся с понижением прозрачности верхнечелюстной пазухи.

Дифференциальную диагностику проводят в отношении обострения хронического этмоидита и острого воспаления других околоносовых пазух, для которых характерны свои клинико-диагностические особенности. Не следует упускать из вида возможность наличия спонтанной прозопалгии, обусловленной эссенциальной невралгией тройничного нерва.

Лечение риноэтмоидита в основном неоперативное, основанное на тех же принципах и методах, что и лечение острого гайморита. Прежде всего все средства должны быть направлены на уменьшение отека слизистой оболочки носа, особенно в области среднего носового хода и в верхних отделах полости носа для восстановления дренажной функции ячеек решетчатой кости. Для этого применяют те же медикаментозные средства и манипуляции, которые описаны выше при остром гайморита, исключая пункцию верхнечелюстной пазухи. Однако при сочетанном риногаймороэтмоидите и наличии патологического содержимого в верхнечелюстной пазухи, показаны меры по восстановлению аэрации и дренажа пораженной пазухи, не исключая ее пункцию. Для улучшения дренажа ячеек решетчатой кости допустима медиальная люксация средней носовой раковины.

Хирургическое лечение при риноэтмоидите показано лишь при осложненных остеонекротических формах этого заболевания, появлении признаков менингита, синус-тромбоза, абсцесса головного мозга. При риноэтмоидите вскрытие ячеек решетчатой кости всегда производят из внешнего доступа. Хирургическое вмешательство при риноэтмоидите проводят под общим обезболиванием, мощным прикрытием антибиотиков с налаживанием широкого дренажа послеоперационной полости и введением в нес соответствующих бактерицидных растворов.

Источник

Глазные и рентгенологические признаки воспаления, опухоли решетчатой пазухи носа

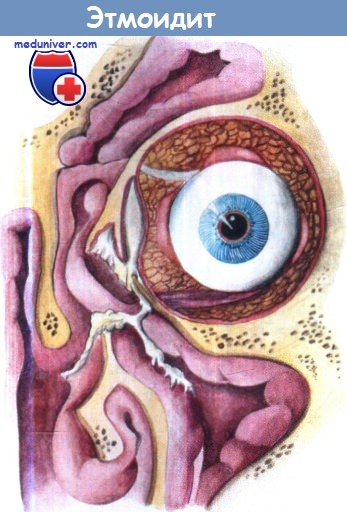

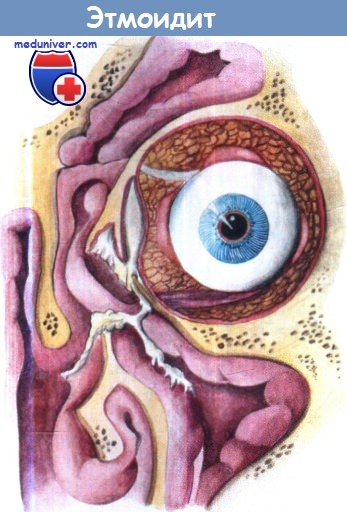

Клетки решетчатого лабиринта на большом протяжении граничат с внутренней частью глазницы и отделены от нее очень тонкой стенкой (бумажная пластинка решетчатой кости). Различают передние и задние клетки. Некоторые авторы рассматривают эти клетки как одно целое с основной пазухой. Действительно, задние клетки решетчатой полости могут простираться до основной пазухи, отделяясь лишь тонкой пластинкой. Решетчатая полость является одной из наиболее часто поражаемых. Передние ее клетки обычно вовлекаются в процесс и при заболеваниях лобной и гайморовой полости.

Столь близкое соседство клеток решетчатой полости к глазнице и очень тонкая пограничная стенка создают благоприятные условия для перехода воспалительного процесса на содержимое глазницы. Переход воспалительного процесса облегчается еще наличием этмоидальных вен, по которым процесс может непосредственно проникнуть в глазницу. Передние клетки решетчатой полости могут простираться далеко вперед и отделяться очень тонкой стенкой от слезного мешка. Задние же клетки иногда подходят вплотную к каналу зрительного нерва, вследствие чего при воспалительном процессе в задних клетках решетчатой полости всегда создается угроза для зрительного нерва.

Глазные симптомы зависят от характера процесса в решетчатой полости. При остром процессе, наряду с повышением температуры и головной болью, отмечается более или менее выраженный отек век. При хроническом воспалении иногда у внутреннего угла век образуется твердый инфильтрат, отек век слабо выражен, медленно развивается экзофталм и смещение глазного яблока кнаружи. Болезненность при давлении на область слезной кости является ранним признаком воспаления клеток решетчатой полости с наклонностью к прорыву в глазницу. Гнойное воспаление решетчатой полости чаще, чем воспаление других придаточных полостей может вызвать флегмону глазницы. Образующийся после этого свиш, который чаще всего открывается в области внутренней связки век, затрудняет решение вопроса, откуда он исходит: из решетчатой полости или из слезного мешка. Затемнение решетчатой полости, обнаруживаемое при рентгенографии, еще не решает этого вопроса, так как такая же картина может наблюдаться при наличии одновременно и дакриоцистита. В подобных случаях необходимо произвести промывание слезного мешка или наполнить его контрастным веществом.

На возможность развития ретробульбарного неврита при воспалении задних клеток решетчатой полости мы уже указывали выше. Наблюдаются также случаи развития внутриглазного неврита зрительного нерва. На дне глаза обнаруживают в таких случаях гиперемию и отек соска, а иногда и кровоизлияние в сетчатку.

Рентгенологически лучше всего можно получить представление о состоянии клеток решетчатой полости при исследовании в первой и второй проекции по схеме В. Г. Гинзбурга. Мы обычно применяем вторую проекцию. Под лоб больного подкладывают подушечку так, чтобы фронтальная плоскость черепа была установлена параллельно кассете. Центральный луч проходит перпендикулярно к кассете через наружный затылочный бугор и полость носа. В такой проекции на рентгенограмме получается изображение клеток решетчатой полости почти на всем их протяжении. Если при данной проекции не удается выяснить состояния задних клеток, следует произвести дополнительное исследование по Резе и в аксиальной проекции.

Воспалительные процессы в решетчатой полости дают на рентгенограмме затемнение этой области, которое может быть в виде легкой вуали при остром синусите и рините и весьма интенсивным при гнойном этмоидите и при полипозном перерождении слизистой. С большой осторожностью, как мы уже неоднократно указывали, следует делать вывод о характере процесса по интенсивности тени. При этом необходимо обратить внимание на состояние перекладин между клетками. При остром синусите можно еще различить костные перекладины, при хроническом же этмоидите они обычно уже не диференцируются. Точно так же исчезает структура клеток и при полипозном перерождении слизистой.

При закрытой эмпиеме и при мукоцеле наблюдается выпячивание бумажной пластинки решетчатой кости в полость глазницы. При мукоцеле выпячивание обычно выражено резче. В результате непрекращающегося давления содержимого кисты на бумажную пластинку последняя может частично или полностью рассосаться. Затемнение решетчатой полости при наличии мукоцеле выражено нерезко, более интенсивно оно при пиоцеле.

Из опухолей наиболее отчетливую картину дает остеома. Опухоли, состоящие из мягкой ткани, рентгенологически почти невозможно отличить от воспалительного процесса.

– Также рекомендуем “Признаки опухоли основной (клиновидной) пазухи носа на рентгенограмме”

Оглавление темы “Рентгенография придаточных пазух носа”:

- Взаимосвязь заболеваний придаточных полостей носа с болезнями слезных путей и глаза

- Техника рентгенографии околоносовых пазух

- Симптомы болезней придаточных полостей носа на рентгенограмме

- Оценка рентгенограммы лобных пазух носа: признаки воспаления

- Признаки опухоли лобной пазухи носа на рентгенограмме

- Глазные и рентгенологические признаки воспаления, опухоли решетчатой пазухи носа

- Признаки опухоли основной (клиновидной) пазухи носа на рентгенограмме

- Признаки воспаления гайморовых пазух носа на рентгенограмме. Пансинусит

- Взаимосвязь глаз и мозга. Выявление внутричерепной опухоли по глазам

- Техника и методика рентгенографии черепа

Источник

Симптомы этмоидита и его лечение

Передняя часть решетчатой кости является связующим звеном между носом, верхней челюстью и лобными пазухами. Обе эти околоносовые пазухи дренируются в полость носа через передние ячейки решетчатого лабиринта. Вирусная и бактериальная инфекция слизистой оболочки носа или носоглотки может непосредственно распространиться на решетчатый лабиринт.

Отек слизистой оболочки, а в дальнейшем ее гиперплазия приводят к обструкции путей оттока (решетчатой воронки, лобного кармана), застою секрета и развитию инфекции в лобной и верхнечелюстной пазухах.

а) Клиническая картина этмоидита. Заболевание характеризуется нарушением носового дыхания, гипо- или аносмией, ощущением распирания между глазами и носом, субфебрильной температурой тела, острым воспалением; в зависимости от тяжести воспалительного процесса могут появиться ощущение распирания и боль в области лобных и верхнечелюстных пазух.

Поражение передних ячеек решетчатого лабиринта может стать причиной острого, рецидивирующего или хронического воспаления слизистой оболочки верхнечелюстной и лобной пазух.

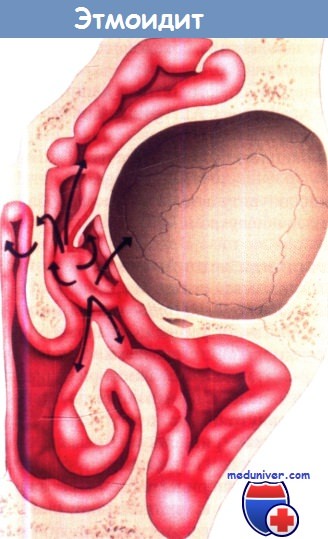

Воспалительный процесс распространяется от ячеек решетчатого лабиринта радиально на крупные околоносовые пазухи, обонятельную область и нижнюю носовую раковину.

Воспалительный процесс может перейти через глазничную пластинку на жировую клетчатку глазницы.

б) Диагностика. Диагноз устанавливают на основании обычного оториноларингологического исследования, включающего осмотр (отек верхнего века), пальпацию внутреннего угла глаза, исключение диплопии, назальную эндоскопию (отек слизистой оболочки, гнойная дорожка в среднем носовом ходе), посев выделений с определением чувствительности возбудителей к антибиотикам.

Визуализационная диагностика. Рентгенография околоносовых пазух в затылочно-подбородочной и затылочно-носовой проекциях; при повторных обострениях или хроническом синусите и всегда перед хирургическим вмешательством выполняют КТ в корональной проекции.

Ольфактометрия, аллергологические пробы (инъекционная, радиоаллергосорбентный тест) при хронической и рецидивирующей форме заболевания.

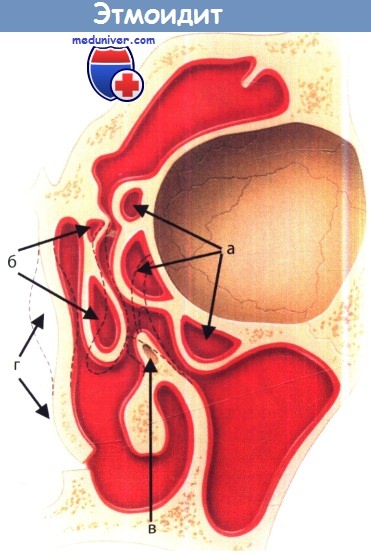

Схематическое изображение воздухоносных ячеек, играющих роль в развитии рецидивирующего синусита:

а – ячейки на медиальной стенке глазницы и решетчатый пузырек с глазнично-решетчатымиячейками (ячейки Халлера);

б – пневматизированная часть средней носовой раковины;

в – крючковидный отросток, для которого характерны вариабельность размеров, длины и места отхождения;

г – искривленная носовая перегородка.

Схема ячеек решетчатого лабиринта при этмоидите.

Особенно высок риск распространения воспалительного процесса на глазницу у детей,

что объясняется тонкостью глазничной пластинки.

в) Дифференциальный диагноз. Невралгия Чарлина, кластерная головная боль.

г) Осложнения этмоидита. Распространение воспалительного процесса в полость глазницы через глазничную (бумажную) пластинку и развитие осложнений со стороны глаза.

а Девятилетний мальчик с отеком век,

свидетельствующим о развитии осложнений со стороны глазницы.

б На КТ в аксиальной проекции видны признаки этмоидита.

д) Лечение. Острый этмоидит. Закапывание в нос противоотечных препаратов, высокая тампонада, аспирация содержимого среднего носового хода; инфракрасная, микроволновая или коротковолновая терапия; секретолитические препараты; при гнойной инфекции и безуспешности лечения перечисленными выше средствами назначают антибиотики. При необходимости назначают внутрь глюкокортикоиды или выполняют медиализацию средней носовой раковины.

В некоторых странах при тяжелом остром гнойном синусите антибиотикотерапию дополняют промываниями околоносовых пазух. Хирургическое вмешательство показано при рецидивирующем синусите (гайморите и фронтите), а также при осложнениях со стороны глазницы и нервной системы.

Хронический этмоидит. Глюкокортикоиды для местного применения, антибиотики. При неэффективности консервативного лечения, рецидивирующем синусите (гайморите и фронтите), полипозе носа и околоносовых пазух, хроническом синусите, в том числе сочетающемся с бронхиальной астмой, а также при подозрении на опухоль показано хирургическое лечение.

Особенности операции зависят от результатов эндоскопического исследования и КТ: инфундибулотомия; передняя или полная этмоидэктомия (при необходимости с фенестрацией верхнечелюстной пазухи над носовой раковиной или расширением лобного кармана); пансинус-операция.

– Также рекомендуем “Симптомы гайморита и его лечение”

Редактор: Искандер Милевски. Дата обновления публикации: 18.3.2021

Оглавление темы “Болезни носа и пазух”:

- Симптомы сапа носа и его лечение

- Симптомы бластомикоза носа и его лечение

- Симптомы риноспоридиоза носа и его лечение

- Симптомы гранулематоза Вегенера носа и его лечение

- Симптомы срединной гранулемы лица и его лечение

- Ингаляции при насморке и бронхите у детей, взрослых

- Лекарства от насморка и синусита у детей, взрослых

- Выбор антибиотика при риносинусите

- Симптомы этмоидита и его лечение

- Симптомы гайморита и его лечение

Источник