Отеки после операции на сердце у ребенка

>Главная>Симптомы и лечение болезней у детей

Инфо

Суммируя итоги лечения врожденных пороков сердца, следует отметить высокую эффективность хирургических методов. Кардиохирургия заняла прочное место в детской кардиологии, однако даже после радикального устранения порока необходимо проводить другие лечебные мероприятия для закрепления достигнутого эффекта.

Отдаленные наблюдения показывают, что после операции более чем в 90% случаев достигается стойкий положительный эффект. Дети быстрее растут и прибавляют в массе тела. Улучшается физическая активность, которую следует в первые месяцы после операции контролировать и ограничивать, исчезают одышка, слабость, утомляемость. Прекращаются рецидивы пневмонии и бронхита, наблюдавшиеся у больных с усиленным легочным кровотоком. Нормализуются объективные клинические и гемодинамические показатели у детей с ослабленным и нормальным легочным кровотоком. Исчезают цианоз, одышечно-цианотические приступы, полицитемия, нормализуется артериальное давление, ЭКГ. У большинства больных с шунтами крови полностью исчезают шумы в сердце. Исключение составляют пороки группы Фалло, стеноз устья аорты и легочной артерии, после коррекции которых систолический шум значительно уменьшается, но не исчезает полностью.

Большинство операций выполняют на фоне изменений в сердце, клапанах, легких и других органах, обусловленных длительным патологическим кровообращением. Поэтому пациентов с оперированным сердцем даже после вполне адекватной коррекции порока не следует считать абсолютно здоровыми. Помимо последствий порока оставляют «следы» сама операция, искусственное кровообращение, послеоперационные осложнения.

Представляет интерес малоизученный вопрос о состоянии психического и интеллектуального развития детей, особенно после коррекции пороков с искусственным кровообращением. Известны факты снижения памяти, успеваемости в школе, астенизации, повышенной раздражительности. Направленные исследования Н. М. Амосова, Я. А. Бендета и С. М. Морозова не подтвердили их связи с перенесенной операцией. Авторы считают, что задержка интеллектуального развития, неуспеваемость в школе (в 31,2% случаев отдаленных наблюдений) связаны с тяжестью пороков, а в послеоперационный период обусловлены дефектами воспитания, повышенной опекой и нетребовательностью родителей.

Все дети после операции нуждаются в тщательном наблюдении с контролем основных клинических и гемодинамических показателей. Многим целесообразно проводить медикаментозную терапию.

Больные после коррекции большинства пороков в первые 3-6 месяцев не должны посещать школу. Контрольные осмотры и обследования по месту жительства проводятся педиатром ежемесячно, а при необходимости и чаще. В этот период значительно ограничивается физическая активность, обеспечивается полноценное, с повышенным содержанием витаминов питание. Рекомендуется многочасовое и повторное в течение дня пребывание на свежем воздухе. Целесообразны занятия ЛФК. В этот период практически только после закрытия неосложненного изолированного артериального порока не требуется специальная медикаментозная терапия.

После коррекции дефекта перегородок сердца, пороков группы Фалло и клапанных стенозов устья аорты, при которых имеются разной степени выраженности исходные изменения миокарда, рассекается перикард и сама стенка сердца, рекомендуется терапия гликозидами в поддерживающей компенсацию дозе, лечение другими препаратами кар-диотонического действия. Назначают витамины, панангин, противовоспалительную терапию. При декомпенсации кровообращения применяют диуретические препараты (эуфиллин, дихлотиазид, фуросемид, спиронолактон), рекомендуют соблюдать водно-солевой режим. Детям с субфебрильной температурой тела и отклонениями в анализах крови назначают антибиотики (синтетические пенициллины, антибиотики тетрациклинового ряда, нитрофурановые препараты). Иногда при клинике вялотекущего послеоперационного эндокардита и вальвулита целесообразно подключить небольшие дозы глюкокортикостероидных препаратов (100-150 мг преднизолона на 3-4-недельный курс лечения). При появлении каких-либо заболеваний и отклонения в состоянии оперированных пациентов необходимо провести обследование и лечение по месту жительства, а не спешить отправить ребенка за сотни и тысячи километров в хирургическую клинику. Ведь после операции могут присоединиться любые другие интеркуррентные заболевания, не имеющие никакого отношения к перенесенной операции.

Первый плановый контроль отдаленного эффекта операции проводится в кардиохирургической клинике амбулаторно через 6 месяцев. При этом учитывают динамику жалоб, данные осмотра, аускультации, ЭКГ, рентгенологического обследования. При выявлении отклонений в течение отдаленного периода больных госпитализируют и обследуют в клинике.

В последующие 3 года контрольный осмотр проводят ежегодно, затем 1 раз в 3 года. При ухудшении состояния здоровья и неэффективности курса лечения по месту жительства целесообразна консультация в кардиологической клинике независимо от срока, прошедшего после операции (10 лет и более).

Особый интерес представляют пациенты, оперированные с высокой легочной гипертензией. Известно, что коррекция пороков с усиленным легочным кровотоком ведет к снижению и даже нормализации давления в легочной артерии. Однако результаты гемодинамики, полученные в ранний послеоперационный период, не имеют прогностического значения для отдаленного периода – после операций на фоне высокой легочной гипертензии в 30% случаев она возрастает. Легочная гипертензия может стать самостоятельным заболеванием. Мы наблюдали такое явление через 10 лет после закрытия артериального протока. Это подтверждают наблюдения и других авторов, в том числе и после закрытия межпредсердных и межжелудочковых дефектов.

Большое значение имеет трудовая реабилитация и профессиональная ориентация в отдаленный период. Известно, что дети довольно быстро, без специальных программ, восстанавливают физическую активность. При этом оценка функциональных возможностей с помощью нагрузочных тестов имеет только научную и теоретическую цель. Поэтому несмотря на возрастающий интерес к этой важной проблеме современной медицины, реабилитация в том объеме, в каком она проводится у взрослых с приобретенными заболеваниями, у детей не находит применения. Это вовсе не означает, что при врожденных пороках сердца у детей она не нужна. По мере увеличения возраста оперированных больных объективная оценка трудоспособности приобретает социальное значение. Но это удел специальных служб, терапевтов и кардиологов, под наблюдение которых пациенты переходят от педиатров.

Для объективной оценки физической работоспособности большое значение имеет определение спироэргометрических показателей и параметров внутрисердечной гемодинамики во время зондирования сердца.

После общеклинического обследования (пульс, артериальное давление, ЭКГ в покое, рентгенограмма) назначают ступенчатую возрастающую субмаксимальную нагрузку методом вращения педалей велоэргометра со скоростью 60 об/мин в течение 3-5 мин с периодами отдыха. Начальная мощность – 25-30 Вт с последующим увеличением до 100-150 Вт. Уровень нагрузки определяют с помощью субмаксимальных нагрузочных тестов. Показатели вентиляции легких и газообмена определяют с помощью специальных аппаратов.

При катетеризации сердца с применением субмаксимальных велоэргометрических нагрузок после коррекции тетрады Фалло минутного объема и ударного объема сердца возрастают в меньшей степени, а иногда и снижаются по сравнению с контрольной группой.

У большинства обследованных выявлены нарушения адаптации сердечно-сосудистой системы к физической нагрузке, что объясняется крайней их детренированностью и снижением сократительной функции миокарда.

При оценке физического состояния в отдаленные сроки после устранения коарктации аорты выявлена высокая толерантность к физической нагрузке в 90,5% случаев. Следует подчеркнуть, что хорошая переносимость нагрузки обнаружена и у больных с неудовлетворительным отдаленным результатом. При значительных изменениях спироэргометрических показателей и повышении артериального давления до 24,0-26,6 кПа (180-200 мм рт. ст.) в ответ на физическую нагрузку авторы допускают выполнение только легкого физического и умственного труда без нервно-психического напряжения. Целесообразно назначать III группу инвалидности. При высоком (более 26,6 кПа) и устойчивом артериальном давлении больные нетрудоспособны (II группа инвалидности).

Приведенные данные свидетельствуют о необходимости детальной разработки психологической и физической реабилитации в отдаленные сроки после операции. При этом следует учитывать особенности каждого порока, сопутствующие изменения гемодинамики, характер перенесенной операции и психологические аспекты личности. Несомненно, что необходимые усилия и исследования в этом направлении улучшат функциональный исход операций и оперированные больные будут приносить большую социальную пользу.

Еще по теме:

Имя

|

|---|

ребенок после операции не держит голову! прошло уже 3 месяца. |

Имя

|

после операции на сердце у ребенка сильно выделяется мокрота даже захлёбывается что делать |

Имя

|

Ребенок после операции по ночам плохо спит, раздражителен, просыпается через каждые 1,5 часа. Что посоветуете? |

Имя

|

После операции у ребенка проблемы со сном, по долгу не может заснуть, ночью каждый час просыпается плачет, много пьет жидкости. Посоветуйте что делать? Кардиолог назначила тенотен на ночь -не помогает. |

Имя

|

Если грудничек, то обычно типичные для этого возраста проблемы -пищеварение, газики, колики, после приема курса антибиотиков. |

Имя

|

Дочке сделали на 4 месяце операцию на сердце. с диагнозом – пластика АВСД двумя заплатами из аутоперикарда, шовная пластика МК. Ушивание ООО. Клипирование ОАП в условиях ИК. Риск по БША 9 баллов. риск по РША 9 баллов |

Имя

|

Сделали операциюПоллиативную в возрасте 14 дней,два месяца находимся в реанимации,сепсис,высокаяЛГ,вес,как при рождении,прогноз неутешительный,верим и надеемся,что всё будет хорошо,ребёнок борется и мы вместе с ней. |

Имя

|

<a href=https://bit.ly/2sdUrWH>ОТВЕТЫ НА БИЛЕТЫ</a> Как сделать заказ? Для заказа работы вам необходимо зарегистрироваться на нашем сайте. Регистрация займет не более одной минуты, НО взамен вы получите удобный кабинет для мониторинга своих заказов, общения с менеджером/автором. Как оплатить? Заказ можно оплатить как онлайн в личном кабинете, так и переводом средств на банковскую карту через платежные терминалы. Как быстро обработают мою заявку? Наши операторы находятся онлайн с 9 утра до 18:00, мы стараемся обрабатывать все заявки не более чем за 30 минут. Но в некоторых случаях оценка работы, может занять длительное время. Вы вноситеисправления? Да, конечно. Мы БЕСПЛАТНО исправляем все замечания согласно задания. ***Мы не вносим бесплатно правки, если после согласования и выполнения работы изменились изначальные условия задания. Вы выполняете технические дисциплины? Да, мы выполняем весь спектр технических дисциплин. |

Источник

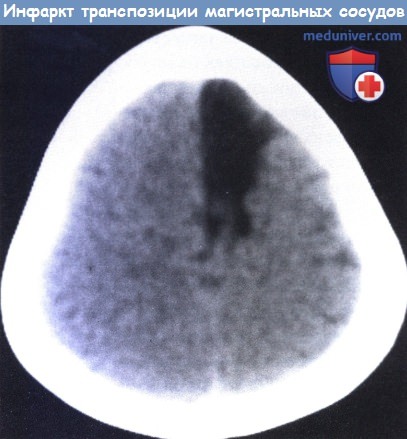

Неврологические осложнения болезней сердца у ребенкаа) Неврологические осложнения неоперированных врожденных заболеваний сердца. Врожденные заболевания сердца, особенно врожденные пороки сердца синего типа, являются важными причинами неврологических проблем. 1. Умственное и физическое развитие и мальформации сердца. Развитие детей с врожденными пороками развития сердца обычно нормальное. Тем не менее, познавательные функции у детей с врожденным пороком сердца синего типа могут нарушаться чаще, чем при нецианотических заболеваниях (Stieh et al., 1999), особенно у детей с гипоплазией левых отделов. Около половины детей с врожденной патологией сердца с необходимостью операции на открытом сердце в неонатальном периоде приобретают дефицит двигательных и познавательных функций с плохой успеваемостью в школе (Hovels-Gurich et al., 2002a, b). Rogers et al. (1995) выявили, что 7 из 11 выживших с этим состоянием имеют серьезные когнитивные нарушения. Возможны различные механизмы подобных расстройств познавательных способностей, включая сопутствующие мальформации, последствия инфарктов или гипоксических приступов и хронической гипоксии. Роль гипоксии заподозрена на основании данных о том, что возраст, в котором проводится операция по транспозиции крупных сосудов, имеет отрицательную корреляцию с достигнуты м уровнем умственного развития (Newburger et al., 1984), указывая на то, что отсрочка хирургического вмешательства может быть связана с нарушением высших функций мозга. Основной причиной являются факторы в процессе операции, однако недавние исследования показали, что у половины новорожденных с такими проблемами неврологические и нейроповеденческие симптомы имелись до операции, являясь существенным фактором риска для последующих нарушений (Limperopoulos et al., 2002). Было установлено, что хроническая гипоксия у детей с пороками сердца синего типа связана с нарушенной двигательной функцией, неспособностью к устойчивому вниманию и низкой успеваемостью (Wright и Nolan, 1994; Stieh et al., 1999). Мальформации мозга встречаются чаще у детей с врожденными заболеваниями сердца, чем среди населения в целом. В исследовании цианотических заболеваний сердца патология ЦНС была выявлена в 2-5% случаев с транспозицией крупных сосудов, 5-10% с тетрадой Фалло, 4-10% с артериальным стволом и около 29% с гипоплазией левых отделов сердца (Glauser et al., 1990). Мальформации мозга могут включать как большие, так и малые аномалии, а микроцефалия является самой распространенной. При нецианотических заболеваниях патология мозга встречается особенно часто, с дефектами эндокардиальной подушки, поскольку они сочетаются с синдромом Дауна, но иногда обнаруживаются коарктация аорты или аортальный стеноз. Коарктация аорты может сочетаться с аневризмами в мозге и также вызывать кровоизлияние в мозг при их отсутствии (Freedom, 1989). 2. Пароксизмальные эпизоды. Среди них различают синкопапьные состояния, которые могут встречаться у пациентов с клапанным аортальным стенозом. Цианотические приступы составляют главные осложнения порока сердца синего типа. Эти эпизоды провоцируются нагрузками, кормлением или актами дефекации и характеризуются гиперпноэ и внезапным усилением предшествующего цианоза. Сознание может ухудшаться, и в тяжелых случаях могут развиться генерализованные судороги. Иктальный мониторинг с помощью ЭЭГ показывает скорее гипоксический, чем эпилептический характер судорог (Daniels et al., 1987). В некоторых случаях диабетические приступы следуют за острым нарушением мозгового кровообращения. 3. Инсульты. Нарушения мозгового кровообращения встречаются в течение первых 20 месяцев жизни в 75% случаев, а тетрада Фалло и транспозиция магистральных сосудов насчитывает около 90% случаев (Phornphutkul et al., 1973). Их встречаемость значительно снизилась после выполнения раннего хирургического вмешательства у большинства детей. Тем не менее, нарушения мозгового кровообращения также возникают и после полного восстановления. Du Plessis et al. (1995) наблюдали инсульты у 17 (2,6%) из 645 детей, которым была выполнена операция по Фонтену. Они возникали в течение первых дней до 30 месяцев после хирургического вмешательства. Инфаркты локализовались в основном в бассейне средней мозговой артерии, но могут быть вовлечены и другие крупные сосуды. Венозный тромбоз также встречается, отчасти коррелируя с дегидратацией и высоким гематокритом, тогда как артериальные инфаркты часто наблюдаются у пациентов с железодефицитной анемией (Tyler и Clark, 1957). Последняя часто связана с повышенной вязкостью крови. Гемиплегия с внезапным началом является обычным клиническим проявлением, но могут наблюдаться другие фокальные дефициты, такие как гемианопия или афазия. КТ дает обычную картину артериального инфаркта крупных сосудов, лакунарные инфаркты нехарактерны (Dusser et al., 1986). В четверти случаев отмечается задержка умственного развития и остаточная эпилепсия. 4. Абсцессы головного мозга. Они рассматривались в отдельной статье на сайте. Около 80% из них встречаются в случаях с тетрадой Фалло и транспозицией магистральных сосудов. Они редко встречаются до двухлетнего возраста, возможно, из-за развития в месте предшествующих небольших инфарктов. Отек сосочка зрительного нерва имеет небольшое значение в постановке диагноза абсцесса мозга у пациентов с цианотической болезнью сердца, поскольку извилистые сосуды сетчатки часто переполнены кровью, размывая границы диска.

б) Неврологические осложнения приобретенного заболевания сердца у ребенка. Эти случаи менее распространены, чем при врожденных заболеваниях сердца. Они включают хорею и эмболию сосудов мозга, которая может быть вызвана аритмиями сердца (Palacio и Hart, 2002) или бактериальным эндокардитом и последствиями сердечной недостаточности. Бактериальный эндокардит может осложнять установленное заболевание сердца, но может также встречаться на очевидно нормальном сердце. Неврологические осложнения развиваются в 20-40% случаев и часто являются показательным проявлением. Они включают эмболы, гнойный менингит, мозговой абсцесс и грибковые аневризмы с возможным менингеальным или паренхиматозным кровоизлиянием. У детей судороги не являются редкостью (Chen et al., 2001, Ferrieri et al., 2002). В 70% случаев обнаруживаются изменения в ЦСЖ, с проявлениями гнойного или лимфоцитарного плеоцитоза, ликвор может быть геморрагического характера. в) Неврологические осложнения операций при патологии сердца у ребенка. Осложнения сердечной хирургии стали чаще встречаться у детей после расширения возможностей оперативного лечения тяжелых пороков развития. Они представляют существенную причину последствий в развитии нервной системы при врожденных заболеваниях сердца. Острые осложнения, которые встречаются в течение или сразу после операции, включают кому или меньшие степени нарушения сознания, судороги (генерализованные, парциальные или мультифокальные), гемипарез, изменения мышечного тонуса, органические синдромы психических нарушений, параличи взора, дискинезию и изменения личности. Особенно часты судороги (развиваются у 4-26% пациентов после операций на сердце с глубокой гипотермией), которые обычно исчезают без последствий (Du Plessis, 1997). Однако они бывают продолжительными и тяжелыми, и нейровизуализация выявляет связь некоторых из них с наличием очаговой ишемии. Ehyai et al. (1984) наблюдали судороги у 15 из 166 оперированных новорожденных, связанные в двух случаях с гипокальциемией и гипомагниемией. Судороги после трансплантации сердца встречаются примерно у 22-43% пациентов (Raja et al., 2003) и связаны с общей продолжительностью сердечно-легочного шунтирования и с развитием послеоперационных осложнений. Большинство из этих осложнений связано с нарушенной перфузией и эмболизмом и сопровождается заметной патологией на ЭЭГ (Olson и Shewmon, 1989). Патологическое исследование указывает на перивентрикулярную лейкомаляцию, некроз мозга и иногда некроз ствола мозга (Glauser et al., 1990): они характерны во время или после кардиопульмонарного шунтирования и заключаются в микротромбозе, жировой эмболии и особенно воздушной эмболии. КТ и МРТ исследования (McConnell et al., 1990) продемонстрировали, что встречаемость ишемических приступов, незаподозренной мозговой атрофии и субдуральных кровоизлияний была выше, чем предполагалось. Механизмы, отвечающие за развитие экстрадуральных или субдуральных кровоизлияний, по-прежнему исследованы недостаточно, хотя вероятно влияние реперфузии. Хореоатетотические дискинезии (Robinson et al., 1988; Curless et al., 1994), особенно затрагивающие мимическую мускулатуру, наблюдаются в частности после индуцированной глубокой гипотермии. Патологические движения обычно появляются через несколько дней после операции. Medlock et al. (1993) наблюдали это осложнение у 8 (1,2%) из 668 детей после операции с использованием искусственного кровообращения. У трех из них патологические движения были транзиторными, с исчезновением через несколько дней или недель, а у других пяти они были устойчивыми. Ни у одного из восьми детей не было нормального развития через 22-130 месяцев после проведения лечения. Du Plessis et al. (2002) выявили 36 детей с этим синдромом и выделили доброкачественные транзиторные формы с восстановлением в среднем за 70 дней и тяжелые формы, связанные с высоким уровнем смертности или устойчивые. Частота этого осложнения значительно уменьшилась за последние годы. Ишемические повреждения спинного мозга могут возникать не только после восстановления коарктации аорты, но и при операциях на открытом сердце вследствие сосудистого коллапса (Puntis и Green, 1985). Это приводит главным образом к инфаркту в бассейне передней спинномозговой артерии. Отдаленные последствия хирургии сердца. К ним относятся задержка умственного развития, церебральный паралич, расстройства походки, иногда судороги в форме синдрома Веста (Du Plessis, 1997) и специфические проблемы с обучением. Тем не менее, у большинства новорожденных с оперированной гипоплазией левых отделов сердца развиваются достаточно нормальные познавательные способности (Goldberg et al., 2000), но возможны нарушения поведения, а успеваемость часто ниже, чем у их здоровых сверстников (Mahle и Wernovsky, 2004; Schillingford и Wernovsky, 2004). Отклонения на МРТ обнаруживаются у большой части оперированных детей. Такие изменения включают вентрикуломегалию, атрофию и инфаркты белого вещества (McConnell et al., 1990), но необязательно связаны с неврологическими последствиями или нарушениями развития (Miller et al., 1994). Имеется необъяснимо частая потеря слуха, но ухудшение общения связано со многими причинами. Гидроцефалия, связанная с повышенным внутричерепным венозным давлением, может возникать после операции по Мастарда. Вертебробазилярная ишемия после анастомоза Блелока-Тауссига может быть результатом значительного подключичного «обкрадования», но является редкостью (Kurlan et al., 1984). Осложнения трансплантации сердца включают связанные с операцией в условиях искусственного кровообращения и вызванные иммуносупрессивной терапией (Adair et al., 1992). Несмотря на достигнутые в последнее время результаты, развитие нервной системы остается проблемой (Nield et al., 2000; Freed et al., 2006). – Также рекомендуем “Неврологические осложнения болезней легких у ребенка” Редактор: Искандер Милевски. Дата публикации: 17.1.2019 |

Источник