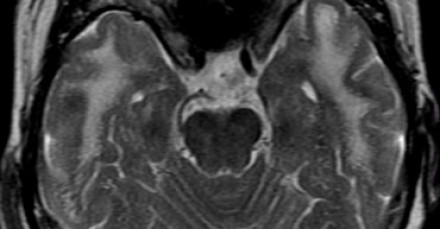

Отек перивентрикулярного белого вещества

Отек головного мозга является состоянием, при котором из-за накопления воды и концентрации натрия увеличивается объем тканей мозга. Такое происходит в процессе травмы головы, инсульта, инфекции, расстройств центральной нервной системы, нарушения осмотического равновесия плазмы.

При этом повреждаются нервные клетки и повышается внутричерепное давление. Отек может иметь опасные последствия (особенно у новорожденных детей), при отсутствии соответствующего лечения наступают не только постоянные неврологические осложнения, но в некоторых случаях даже смерть.

Следует отметить, что лечение мозгового отека нельзя проводить самостоятельно – вы должны обратиться за квалифицированной врачебной помощью. В некоторых случаях состояние больного настолько тяжелое, что ему требуется оперативное вмешательство (трепанация черепа).

После того, как кризис миновал, и нет причин не переживать за жизнь пациента, вы можете обратиться к народным средствам. Методы фитотерапии помогают сгладить последствия недуга и частично восстановить работоспособность мозга.

Чтобы лечение было успешным, исключите алкоголь из вашей жизни.

Отек головного мозга не появляется «просто так» — на него есть свои причины. Перечислим самые распространенные из них.

В основе недуга могут лежать первичные заболевания головного мозга:

- энцефалит;

- субарахноидальное кровоизлияние (это часто встречается у новорожденных при родах);

- опухоли головного мозга;

- травмы головы (в таком случае возможен перифокальный отек);

- эпилептический статус.

Также причины могут крыться в системных заболеваниях, поражающих мозг:

- экзогенные и эндогенные токсины;

- метаболические расстройства (например, гипогликемия);

- критические нарушения кислотно-щелочного и водно-солевого баланса (такое бывает при печеночной недостаточности);

- сепсис

- острая сердечная недостаточность и кардиогенный шок

- токсикоз беременных (в таком случае у плода или новорожденного может произойти отек мозга);

- полиорганные травмы;

- коллагенозы;

- лейкемия.

Также отек головного мозга наблюдается при Синдроме Дакосты (горной болезни). Более редкие причины – алкоголь в больших дозах (интоксикация), побочный эффект лечения антибиотиками, химиотерапия. В зависимости от причин, прогноз лечения может быть разным.

Отек головного мозга, в основном, дает симптомы, связанные с увеличением внутричерепного давления. Также признаки отека мозга во многом зависят от того, в какой структуре есть давление. Перечислим самые распространенные:

- головная боль (сначала она наблюдается по утрам или ночью, затем приступы увеличиваются по времени);

- рвота (часто сопровождается головными болями);

- отек диска зрительного нерва;

- повышение артериального давления;

- брадикардия;

- расстройства сознания (от сонливости до комы);

- ухудшение зрения;

- проблемы с равновесием;

- ригидность затылочных мышц;

- судороги.

В тяжелых случаях отек в мозгу дает тревожные симптомы для всех органов и систем. Ставится под угрозу жизнедеятельность всего организма, поэтому вы должны как можно быстрее доставить пациента в больницу. Точный прогноз лечения в таком случае вам не поставит никто (ведь последствия мозгового нарушения трудно предсказуемы).

Лечение этого недуга зависит от его причины. Чаще всего нужно снизить внутричерепное давление – для этого в дополнение к фармакологическим препаратам применяются травы с аналогичным эффектом.

Очень важно постоянно проводить мониторинг общего состояния пациента (особенно если это отек у новорожденного) и снимать симптомы (температуру, боль и пр.).

Некоторые средства народной медицины убирают неприятные последствия отека.

На время лечения полностью противопоказан алкоголь. Желательно также бросить курить. избегать эмоциональных стрессов, обеспечить больному полноценный рацион. Если вы будете тщательно соблюдать все рекомендации, прогноз терапии будет весьма оптимистичным.

Отек легкой степени уйдет, если принимать настойку арники горной. Это растение нормализует водно-солевой баланс и снижает проницаемость клеточных мембран. Она борется с судорогами, регулирует тонус ЦНС.

Хотя алкоголь и не рекомендован при отеке мозга, все же в этом случае вы должны сделать спиртовую настойку арники.

Для этого смешайте 100г засушенных цветков горной арники и 100 мл водки (или медицинского спирта, разбавленного до 30-40 градусов). Смесь должна настаиваться 14 дней, после чего процедите ее и поставьте в холодильник. Утром, в обед и вечером после еды принимайте по половине чайной ложки настойки, запивая небольшим количеством воды.

Лечение продолжайте до тех пор, пока неприятные симптомы и отек не пройдут.

Внимание! Арника относится к группе ядовитых растений, поэтому вы ни в коем случае не должны превышать дозировку. Прием того средства противопоказан для маленьких детей (и тем более для новорожденного), но взрослые тоже должны быть с ней осторожны.

Элеутерококк тоже предназначен для взрослых. Эта трава снимает неприятные симптомы и лечит последствия мозгового отека – слабоумие, слабость, сонливость и пр. Однако помните, что корень элеутерококка ядовит, поэтому ни в коем случае не превышайте дозировку. В случае, если отек имеет тяжелую форму, лекарство нужно принимать очень осторожно (начинать с маленьких доз).

Для приготовления настойки вам снова понадобится алкоголь (качественная водка или спирт, разведенный пополам с водой) и сухие измельченные корни элеутерококка (в пропорции 10:1). Смесь настаивается в темном и теплом месте 10 дней, после чего ее следует процедить. Принимайте по чайной ложке настойки трижды в день перед едой, пока не почувствуете облегчения.

Если вы пережили отек головного мозга, то обязательно должны принимать вербену. Возьмите 1 чайную ложку сухого растения, добавьте стакан кипящей воды, накройте посуду крышкой и настаивайте в течение 10 минут. Процеженный напиток пьют один раз по стакану (лучше всего принимать перед сном). Помните, что это растение противопоказано для новорожденных.

Вот еще один рецепт, который уменьшает отек:

Все ингредиенты смешайте. Залейте 1 чайную ложку смеси стаканом кипящей воды и оставьте настаиваться 10 минут, затем процедите и пейте напиток 2 раза в день по одной чашке.

Трава пассифлоры устраняет многие причины мозгового отека, налаживает работу ЦНС, быстро справляется с головной болью.

Чтобы приготовить лекарственный настой, вам понадобится 1 чайная ложка растения и стакан кипятка. Смешайте эти компоненты, накройте крышкой и подождите 10 минут.

Процеженный напиток пьют до 3 стаканов в день (с интервалом в 8 часов). Конечно же, этот рецепт не подходит для новорожденных.

Устранить отек головного мозга поможет следующий сбор:

- Трава страстоцвета – 50г;

- Цветки апельсина – 50г;

- Зверобой – 50г;

- Цветки ромашки – 50г;

- Цветки липы – 50г.

Приготовьте настой, как в предыдущем рецепте. Пейте лекарство по одному стакану 3 раза в день.

Первоцвет называют лекарством от всех болезней. В том числе, он рекомендуется пациентам, пережившим отек в головном мозге. Растение стимулирует деятельность ЦНС, справляется с судорогами, нормализует внутричерепное давление, придает сил. Вы можете заваривать цветки первоцвета как чай (чайная ложка на половину стакана кипятка), и пить каждый раз после еды.

Также мы бы порекомендовали приготовить такой сбор:

- Цветки первоцвета – 100г;

- Цветки липы – 50г;

- Шлемник байкальский – 50г.

Заварите в термосе 2 столовых ложки этой смеси с 1 литром воды, настаивайте всю ночь. На следующий день выпейте все снадобье маленькими порциями. Лечение продолжайте ежедневно в течение 3-6 месяцев.

Источник: https://www.otekstop.ru/nogi/3883-periventrikulyarnyy-otek-golovnogo-mozga-u-vzroslyh.html

Источник

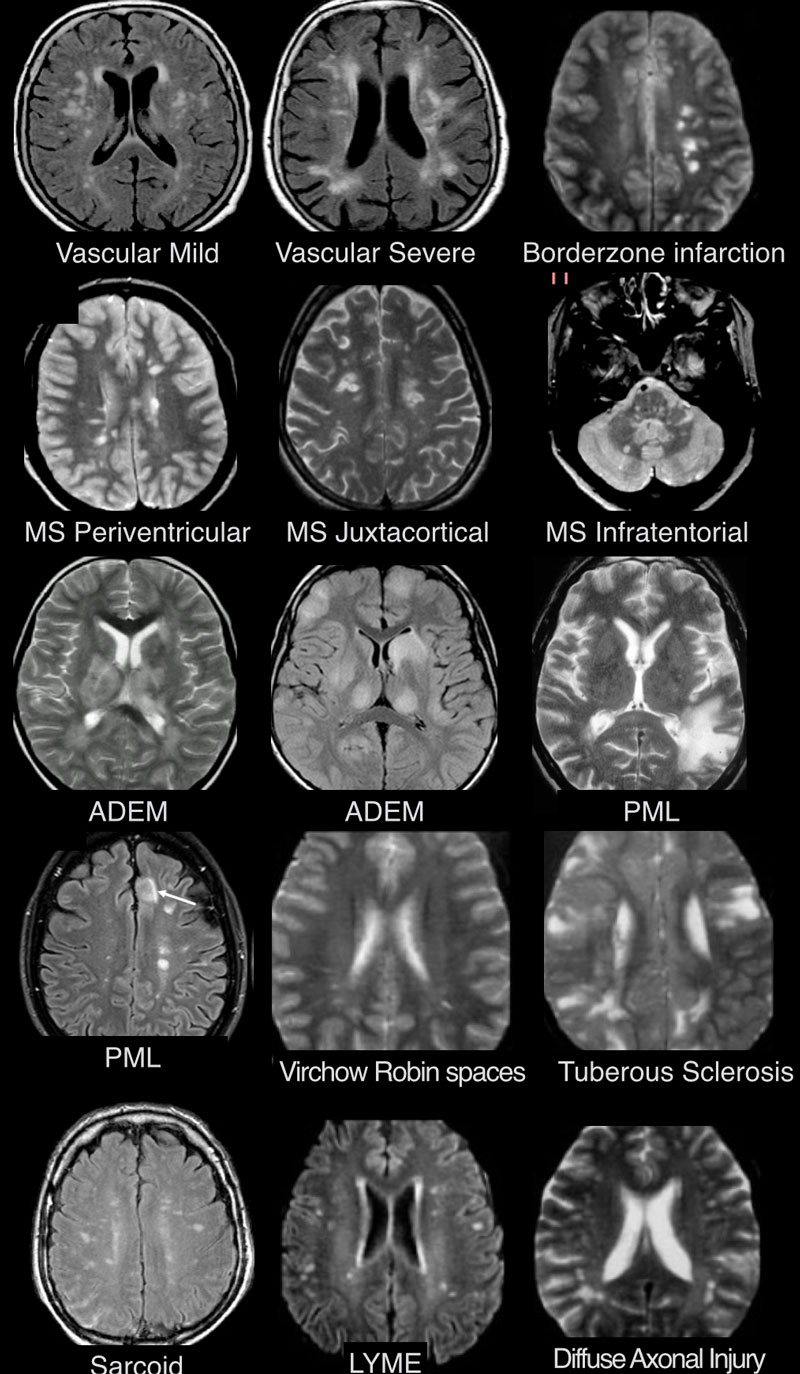

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА ПОРАЖЕНИЙ БЕЛОГО ВЕЩЕСТВА

Дифференциально-диагностический ряд заболеваний белого вещества является очень длинным. Выявленные с помощью МРТ очаги могут отражать нормальные возрастные изменения, но большинство очагов в белом веществе возникают в течение жизни и в результате гипоксии и ишемии.

Рассеянный склероз считается самым распространенным воспалительным заболеванием, которое характеризуется поражением белого вещества головного мозга. Наиболее частыми вирусными заболеваниями, приводящими к возникновению похожих очагов, являются прогрессирующая мультифокальная лейкоэнцефалопатия и герпесвирусная инфекция. Они характеризуются симметричными патологическими участками, которые нужно дифференцировать с интоксикациями.

Сложность дифференциальной диагностики обусловливает в ряде случаев необходимость дополнительной консультации с нейрорадиологом с целью получения второго мнения.

ПРИ КАКИХ БОЛЕЗНЯХ ВОЗНИКАЮТ ОЧАГИ В БЕЛОМ ВЕЩЕСТВЕ?

Очаговые изменения сосудистого генеза

- Атеросклероз

- Гипергомоцистеинемия

- Амилоидная ангиопатия

- Диабетическая микроангиопатия

- Гипертония

- Мигрень

Воспалительные заболевания

- Рассеянный склероз

- Васкулиты: системная красная волчанка, болезнь Бехчета, болезнь Шегрена

- Саркоидоз

- Воспалительные заболевания кишечника (болезнь Крона, язвенный колит, целиакия)

Заболевания инфекционной природы

- ВИЧ, сифилис, боррелиоз (болезнь Лайма)

- Прогрессирующая мультифокальная лейконцефалопатия

- Острый рассеянный (диссеминированный) энцефаломиелит (ОДЭМ)

Интоксикации и метаболические расстройства

- Отравление угарным газом, дефицит витамина B12

- Центральный понтинный миелинолиз

Травматические процессы

- Связанные с лучевой терапией

- Постконтузионные очаги

Врожденные заболевания

- Обусловленные нарушением метаболизма (имеют симметричный характер, требуют дифференциальной диагностики с токсическими энцефалопатиями)

Могут наблюдаться в норме

- Перивентрикулярный лейкоареоз, 1 степень по шкале Fazekas

МРТ ГОЛОВНОГО МОЗГА: МНОЖЕСТВЕННЫЕ ОЧАГОВЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ

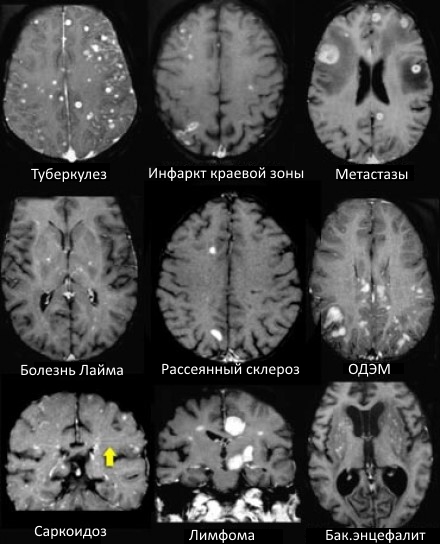

На изображениях определяются множественные точечные и «пятнистые» очаги. Некоторые из них будут рассмотрены более детально.

Инфаркты по типу водораздела

- Главное отличие инфарктов (инсультов) этого типа — это предрасположенность к локализации очагов только в одном полушарии на границе крупных бассейнов кровоснабжения. На МР-томограмме представлен инфаркт в бассейне глубоких ветвей.

Острий диссеминированный энцефаломиелит (ОДЭМ)

- Основное отличие: появление мультифокальных участков в белом веществе и в области базальных ганглиев через 10-14 дней после перенесенной инфекции или вакцинации. Как при рассеянном склерозе, при ОДЭМ может поражаться спинной мозг, дугообразные волокна и мозолистое тело; в некоторых случаях очаги могут накапливать контраст. Отличием от РС считается тот момент, что они имеют большой размер и возникают преимущественно у молодых пациентов. Заболевание отличается монофазным течением

Болезнь Лайма

- Характеризуется наличием мелких очажков размером 2-3 мм, имитирующих таковые при РС, у пациента с кожной сыпью и гриппоподобным синдромом. Другими особенностями являются гиперинтенсивный сигнал от спинного мозга и контрастное усиление в области корневой зоны седьмой пары черепно-мозговых нервов.

Саркоидоз головного мозга

- Распределение очаговых изменений при саркоидозе крайне напоминает таковое при рассеянном склерозе.

Прогрессирующая мультфокальная лейкоэнцефалопатия (ПМЛ)

- Демиелинизирующее заболевание, обусловленное вирусом Джона Каннигема у пациентов с иммунодефицитом. Ключевым признаком являются поражения белого вещества в области дугообразных волокон, не усиливающиеся при контрастировании, оказывающие объемное воздействие (в отличие от поражений, обусловленных ВИЧ или цитомегаловирусом). Патологические участки при ПМЛ могут быть односторонними, но чаще они возникают с обеих сторон и являются асимметричными.

Пространства Вирхова-Робина

- Ключевой признак: гиперинтенсивный сигнал на Т2 ВИ и гипоинтенсивный на FLAIR

Сосудистые очаги

- Для зон сосудистого характера типична глубокая локализация в белом веществе, отсутствие вовлечения мозолистого тела, а также юкставентрикулярных и юкстакортикальных участков.

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА МНОЖЕСТВЕННЫХ ОЧАГОВ, УСИЛИВАЮЩИХСЯ ПРИ КОНТРАСТИРОВАНИИ

На МР-томограммах продемонстрированы множественные патологические зоны, накапливающие контрастное вещество. Некоторые из них описаны далее подробнее.

Васкулиты

- Большинство васкулитов характеризуются возникновением точечных очаговых изменений, усиливающихся при контрастировании. Поражение сосудов головного мозга наблюдается при системной красной волчанке, паранеопластическом лимбическом энцефалите, б. Бехчета, сифилисе, гранулематозе Вегенера, б. Шегрена, а также при первичных ангиитах ЦНС.

Болезнь Бехчета

- Чаще возникает у пациентов турецкого происхождения. Типичным проявлением этого заболевания признано вовлечение мозгового ствола с появлением патологических участков, усиливающихся при контрастировании в острой фазе.

Метастазы

- Характеризуются выраженным перифокальным отеком.

Инфаркт по типу водораздела

- Периферические инфаркты краевой зоны могут усиливаться при контрастировании на ранней стадии.

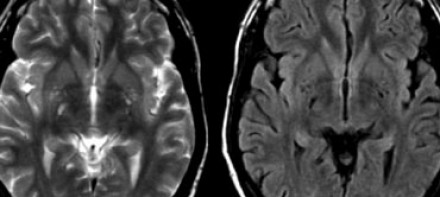

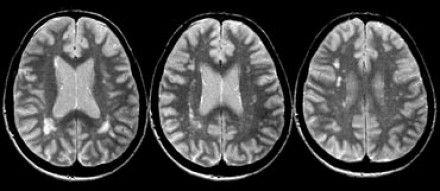

ПЕРИВАСКУЛЯРНЫЕ ПРОСТРАНСТВА ВИРХОВА-РОБИНА

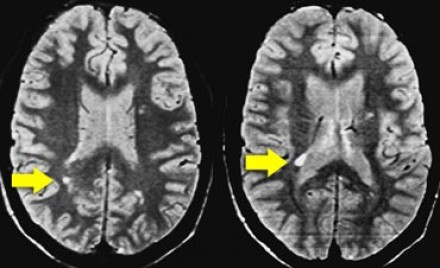

Слева на Т2-взвешенной томограмме видны множественные очаги высокой интенсивности в области базальных ганглиев. Справа в режиме FLAIR сигнал от них подавляется, и они выглядят темными. На всех остальных последовательностях они характеризуются такими же характеристиками сигнала, как ликвор (в частности, гипоинтенсивным сигналом на Т1 ВИ). Такая интенсивность сигнала в сочетании с локализацией описанного процесса являются типичными признаками пространств Вирхова-Робина (они же криблюры).

Пространства Вирхова-Робина окружают пенетрирующие лептоменингеальные сосуды, содержат ликвор. Их типичной локализацией считается область базальных ганглиев, характерно также расположение вблизи передней комиссуры и в центре мозгового ствола. На МРТ сигнал от пространств Вирхова-Робина на всех последовательностях аналогичен сигналу от ликвора. В режиме FLAIR и на томограммах, взвешенных по протонной плотности, они дают гипоинтенсивный сигнал в отличие от очагов иного характера. Пространства Вирхова-Робина имеют небольшие размеры, за исключением передней комиссуры, где периваскулярные пространства могут быть больше.

На МР-томограмме можно обнаружить как расширенные периваскулярные пространства Вирхова-Робина, так и диффузные гиперинтенсивные участки в белом веществе. Данная МР-томограмма превосходно иллюстрирует различия между пространствами Вирхова-Робина и поражениями белого вещества. В данном случае изменения выражены в значительной степени; для их описания иногда используется термин «ситовидное состояние» (etat crible). Пространства Вирхова-Робина увеличиваются с возрастом, а также при гипертонической болезни в результате атрофического процесса в окружающей ткани мозга.

НОРМАЛЬНЫЕ ВОЗРАСТНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ БЕЛОГО ВЕЩЕСТВА НА МРТ

К ожидаемым возрастным изменениям относятся:

- Перивентрикулярные «шапочки» и «полосы»

- Умеренно выраженная атрофия с расширением борозд и желудочков мозга

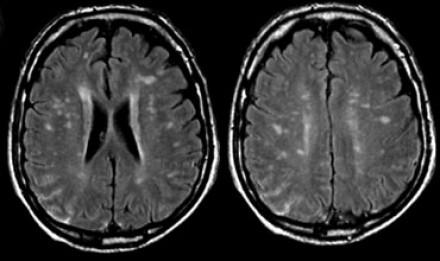

- Точечные (и иногда даже диффузные) нарушения нормального сигнала от мозговой ткани в глубоких отделах белого вещества (1-й и 2-й степени по шкале Fazekas)

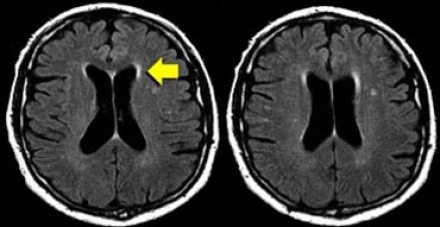

Перивентрикулярные «шапочки» представляют собой области, дающие гиперинтенсивный сигнал, расположенные вокруг передних и задних рогов боковых желудочков, обусловленные побледнением миелина и расширением периваскулярных пространств. Перивентрикулярные «полосы» или «ободки» это тонкие участки линейной формы, расположенные параллельно телам боковых желудочков, обусловленные субэпендимальным глиозом.

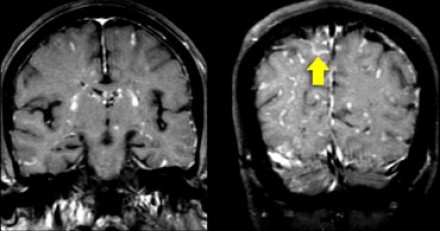

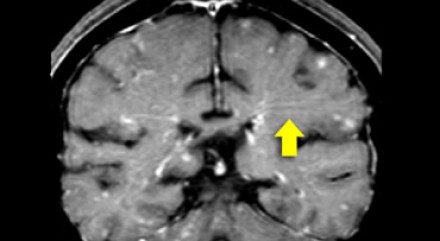

На магнитно-резонансных томограммах продемонстрирована нормальная возрастная картина: расширение борозд, перивентрикулярные «шапочки» (желтая стрелка), «полосы» и точечные очажки в глубоком белом веществе.

Клиническое значение возрастных изменений мозга недостаточно хорошо освещено. Тем не менее, имеется связь между очагами и некоторыми факторами риска возникновения цереброваскулярных расстройств. Одним из самых значительных факторов риска является гипертония, особенно, у пожилых людей.

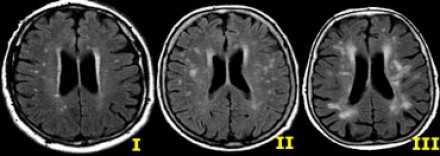

Степень вовлечения белого вещества в соответствии со шкалой Fazekas:

- Легкая степень – точечные участки, Fazekas 1

- Средняя степень – сливные участки, Fazekas 2 (изменения со стороны глубокого белого вещества могут расцениваться как возрастная норма)

- Тяжелая степень – выраженные сливные участки, Fazekas 3 (всегда являются патологическими)

ДИСЦИРКУЛЯТОРНАЯ ЭНЦЕФАЛОПАТИЯ НА МРТ

Очаговые изменения белого вещества сосудистого генеза — самая частая МРТ-находка у пациентов пожилого возраста. Они возникают в связи с нарушениями циркуляции крови по мелким сосудам, что является причиной хронических гипоксических/дистрофических процессов в мозговой ткани.

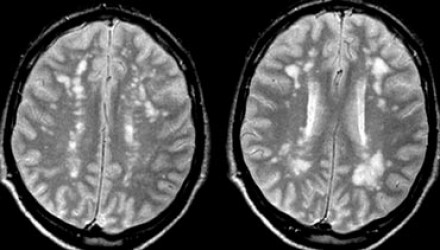

На серии МР-томограмм: множественные гиперинтенсивные участки в белом веществе головного мозга у пациента, страдающего гипертонической болезнью.

На МР-томограммах, представленных выше, визуализируются нарушения МР-сигнала в глубоких отделах больших полушарий. Важно отметить, что они не являются юкставентрикулярными, юкстакортикальными и не локализуются в области мозолистого тела. В отличие от рассеянного склероза, они не затрагивают желудочки мозга или кору. Учитывая, что вероятность развития гипоксически-ишемических поражений априори выше, можно сделать заключение о том, что представленные очаги, вероятнее, имеют сосудистое происхождение.

Только при наличии клинической симптоматики, непосредственно указывающей на воспалительное, инфекционное или иное заболевание, а также токсическую энцефалопатию, становится возможным рассматривать очаговые изменения белого вещества в связи с этими состояниями. Подозрение на рассеянный склероз у пациента с подобными нарушениями на МРТ, но без клинических признаков, признается необоснованным.

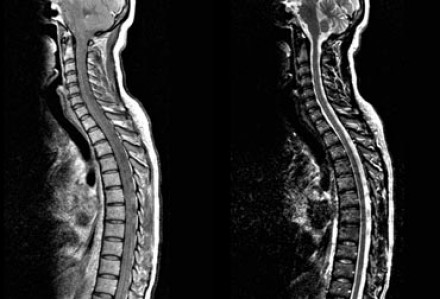

На представленных МР-томограммах патологических участков в спинном мозге не выявлено. У пациентов, страдающих васкулитами или ишемическими заболеваниями, спинной мозг обычно не изменен, в то время как у пациентов с рассеянным склерозом в более чем 90% случаев обнаруживаются патологические нарушения в спинном мозге. Если дифференциальная диагностика очагов сосудистого характера и рассеянного склероза затруднительна, например, у пожилых пациентов с подозрением на РС, может быть полезна МРТ спинного мозга.

Вернемся снова к первому случаю: на МР-томограммах выявлены очаговые изменения, и сейчас они гораздо более очевидны. Имеет место распространенное вовлечение глубоких отделов полушарий, однако дугообразные волокна и мозолистое тело остаются интактными. Нарушения ишемического характера в белом веществе могут проявляться как лакунарные инфаркты, инфаркты пограничной зоны или диффузные гиперинтенсивные зоны в глубоком белом веществе.

Лакунарные инфаркты возникают в результате склероза артериол или мелких пенетерирующих медуллярных артерий. Инфаркты пограничной зоны возникают в результате атеросклероза более крупных сосудов, например, при каротидной обструкции или вследствие гипоперфузии.

Структурные нарушения артерий головного мозга по типу атеросклероза наблюдаются у 50% пациентов старше 50 лет. Они также могут обнаруживаться и у пациентов с нормальным артериальным давлением, однако более характерны для гипертоников.

САРКОИДОЗ ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ

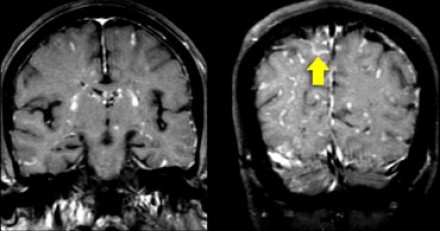

Распределение патологических участков на представленных МР-томограммах крайне напоминает рассеянный склероз. Помимо вовлечения глубокого белого вещества визуализируются юкстакортикальные очаги и даже «пальцы Доусона». В итоге было сделано заключение о саркоидозе. Саркоидоз не зря называют «великим имитатором», т. к. он превосходит даже нейросифилис по способности симулировать проявления других заболеваний.

На Т1 взвешенных томограммах с контрастным усилением препаратами гадолиния, выполненных этому же пациенту, что и в предыдущем случае, визуализируются точечные участки накопления контраста в базальных ядрах. Подобные участки наблюдаются при саркоидозе, а также могут быть обнаружены при системной красной волчанке и других васкулитах. Типичным для саркоидоза в этом случае считается лептоменингеальное контрастное усиление (желтая стрелка), которое происходит в результате гранулематозного воспаления мягкой и паутинной оболочки.

Еще одним типичным проявлением в этом же случае является линейное контрастное усиление (желтая стрелка). Оно возникает в результате воспаления вокруг пространств Вирхова-Робина, а также считается одной из форм лептоменингеального контрастного усиления. Таким образом объясняется, почему при саркоидозе патологические зоны имеют схожее распределение с рассеянным склерозом: в пространствах Вирхова-Робина проходят мелкие пенетрирующие вены, которые поражаются при РС.

БОЛЕЗНЬ ЛАЙМА (БОРРЕЛИОЗ)

На фотографии справа: типичный вид сыпи на коже, возникающей при укусе клеща (слева) — переносчика спирохет.

Болезнь Лайма, или боррелиоз, вызывают спирохеты (Borrelia Burgdorferi), переносчиком инфекции являются клещи, заражение происходит трансмиссивным путем (при присасывании клеща). В первую очередь при боррелиозе на возникает кожная сыпь. Через несколько месяцев спирохеты могут инфицировать ЦНС, в результате чего появляются патологические участки в белом веществе, напоминающие таковые при рассеянном склерозе. Клинически болезнь Лайма проявляется острой симптоматикой со стороны ЦНС (в том числе, парезами и параличами), а в некоторых случаях может возникать поперечный миелит.

Ключевой признак болезни Лайма — это наличие мелких очажков размером 2-3 мм, симулирующих картину рассеянного склероза, у пациента с кожной сыпью и гриппоподобным синдромом. К другим признакам относится гиперинтенсивный сигнал от спинного мозга и контрастное усиление седьмой пары черепно-мозговых нервов (корневая входная зона).

ПРОГРЕССИРУЮЩАЯ МУЛЬТИФОКАЛЬНАЯ ЛЕЙКОЭНЦЕФАЛОПАТИЯ, ОБУСЛОВЛЕННАЯ ПРИЕМОМ НАТАЛИЗУМАБА

Прогрессирующая мультифокальная лейкоэнцефалопатия (ПМЛ) является демиелинизирующим заболеванием, обусловленным вирусом Джона Каннингема у пациентов с иммунодефицитом. Натализумаб представляет собой препарат моноклоанальных антител к интегрину альфа-4, одобренный для лечения рассеянного склероза, т. к. он оказывает положительный эффект клинически и при МРТ исследованиях.

Относительно редкий, но в то же время серьезный побочный эффект приема этого препарата — повышение риска развития ПМЛ. Диагноз ПМЛ основывается на клинических проявлениях, обнаружении ДНК вируса в ЦНС (в частности, в цереброспинальной жидкости), и на данных методов визуализации, в частности, МРТ.

По сравнению с пациентами, у которых ПМЛ обусловлен другими причинами, например, ВИЧ, изменения на МРТ при ПМЛ, связанной с приемом натализумаба, могут быть описаны как однородные и с наличием флюктуации.

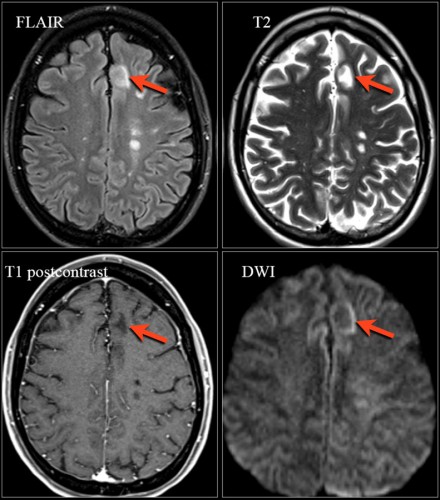

Ключевые диагностические признаки при этой форме ПМЛ:

- Фокальные либо мультифокальные зоны в подкорковом белом веществе, расположенные супратенториально с вовлечением дугообразных волокон и серого вещества коры; менее часто поражается задняя черепная ямка и глубокое серое вещество

- Характеризуются гиперинтенсивным сигналом на Т2

- На Т1 участки могут быть гипо- или изоинтенсивными в зависимости от степени выраженности демиелинизации

- Примерно у 30% пациентов с ПМЛ очаговые изменения усиливаются при контрастировании. Высокая интенсивность сигнала на DWI, особенно по краю очагов, отражает активный инфекционный процесс и отек клеток

На МРТ видны признаки ПМЛ, обусловленной приемом натализумаба. Изображения любезно предоставлены Bénédicte Quivron, Ла-Лувьер, Бельгия.

Дифференциальная диагностика между прогрессирующим РС и ПМЛ, обусловленной приемом натализумаба, может быть достаточно сложной. Для натализумаб-ассоциированной ПМЛ характерны следующие нарушения:

- В выявлении изменений при ПМЛ наибольшей чувствительностью обладает FLAIR

- Т2-взвешенные последовательности позволяют визуализировать отдельные аспекты поражений при ПМЛ, например, микрокисты

- Т1 ВИ с контрастом и без него полезны для определения степени демиелинизации и обнаружения признаков воспаления

- DWI: для определения активной инфекции

Дифференциальная диагностика РС и ПМЛ

| Рассеянный склероз | ПМЛ | |

| Форма | Овоидная | Диффузные участки |

| Края | Четко очерченные | Расплывчатые, нечеткие |

| Размер | 3-5 мм | Больше 5 мм |

| Локализация | Перивентрикулярно («пальцы Доусона») | Субкортикальные отделы |

| Объемное воздействие | Присутствует при зонах большого размера | Отсутствует |

| Динамика в течение 1 месяца | Разрешение | Прогрессивное увеличение в размерах |

БЕЛОЕ ВЕЩЕСТВО ПРИ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ

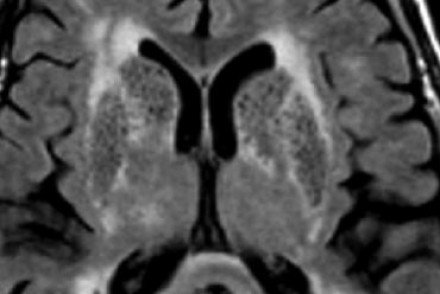

Ключевыми изменениями при ВИЧ-инфекции являются атрофия и симметричные перивентрикулярные или более диффузные зоны у пациентов со СПИДом.

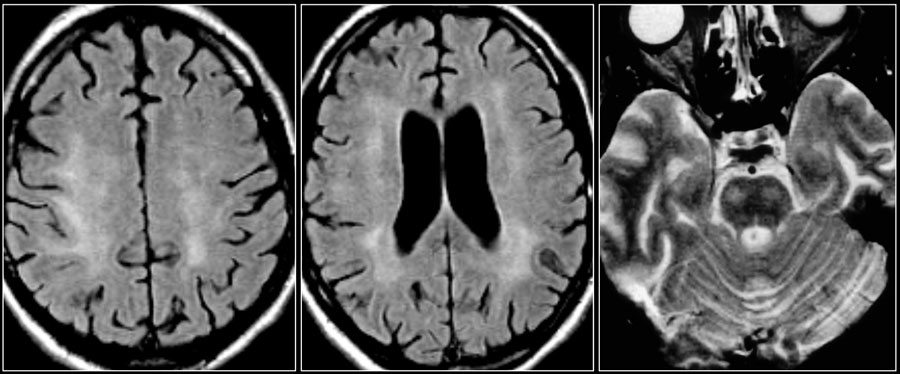

Церебральная аутосомно-доминантная артериопатия с субкортикальными инфарктами и лейкоэнцефалопатией (CADASIL)

Данное сосудистое заболевание считается врожденным и характеризуется следующими ключевыми клиническими признаками: мигренью, деменцией; а также отягощенной семейной историей. Характерными диагностическими находками являются субкортикальные лакунарные инфаркты с наличием мелких кистозных очажков и лейкоэнцефалопатии у подростков. Локализация поражения белого вещества в переднем полюсе лобной доли и в наружной капсуле признана высокоспецифичным признаком.

МРТ головного мозга при синдроме CADASIL. Характерное вовлечение височных долей.

Текст составлен на основе материалов сайта https://www.radiologyassistant.nl

Василий Вишняков, врач-радиолог

Читать подробнее о Втором мнении

Читать подробнее о телемедицине

Кандидат медицинских наук, член Европейского общества радиологов

Источник