Отек мозга атрофия мозга

Отек мозга – угрожающее жизни состояние, возникающее при травмах головы, гидроцефалии и инсультах. Смещение мозговых тканей приводит к повреждению клеток (цитотоксическому фактору) или нарушению проницаемости мембран головного мозга (вазогенному фактору). Распространенными причинами являются инфаркты мозга, черепно-мозговая травма – бытовая или спортивная, более редкими – опухоли и менингиты.

Общие сведения

Отек головного мозга развивается на фоне ишемического или геморрагического инсульта, черепно-мозговых травм, повышает вероятность летального исхода. Состояния развивается из-за недостаточности мембранных транспортеров и гематоэнцефалического барьера. При развитии отека сочетаются цитотоксические, ионные и вазогенные механизмы. Для лечения используют декомпрессионную краниэктомию и осмотерапию. Но эти методы не влияют на патологический молекулярный каскад, приводящий к отеку.

Причины отека головного мозга

Отек головного мозга возникает на фоне различных неврологических и других патологических состояний:

- Энцефалиты из-за укуса клещей, в качестве осложнений после гриппа.

- Инфекционные факторы нейроцистицеркоз (паразитарное поражение головного мозга), церебральная малярия или менингиты.

- Инсульты ишемические, геморрагические и эмболические.

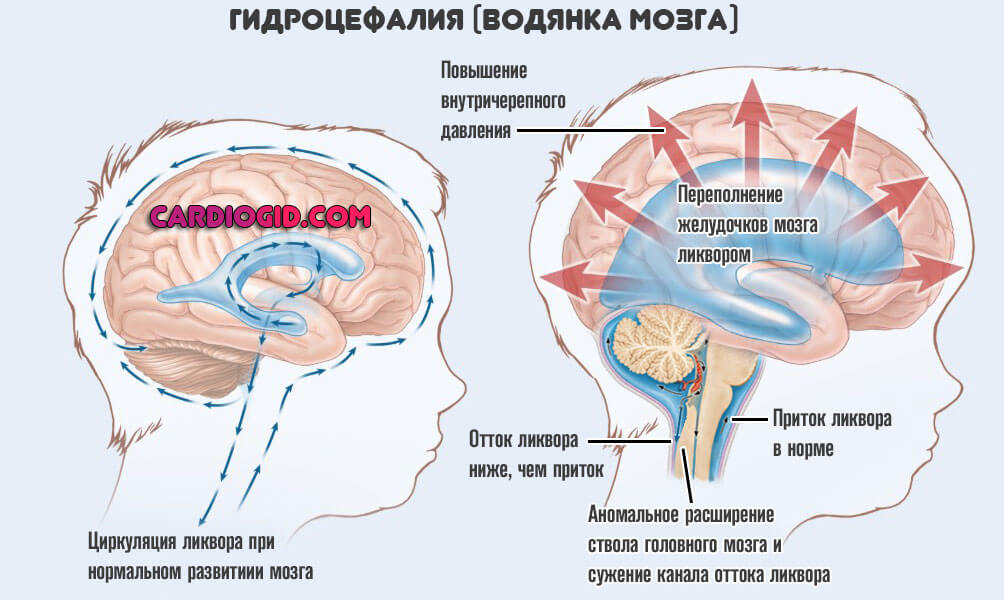

- Гидроцефалия, как последствие менингита или травм.

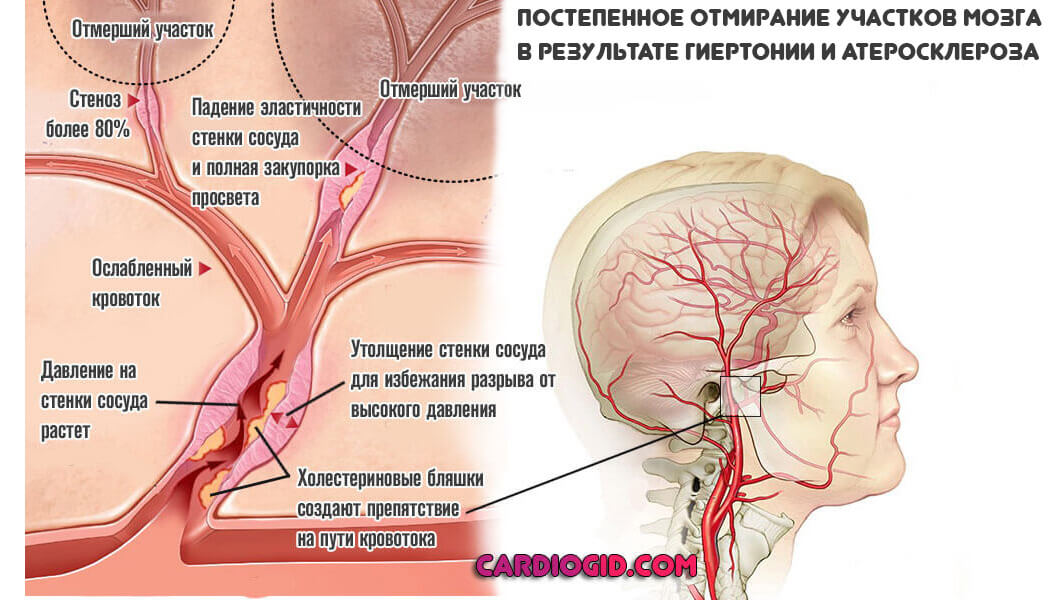

- Ишемическая энцефалопатия при родовых травмах, высоком артериальном давлении, атеросклерозе.

- Венозный тромбоз внутричерепных синусов.

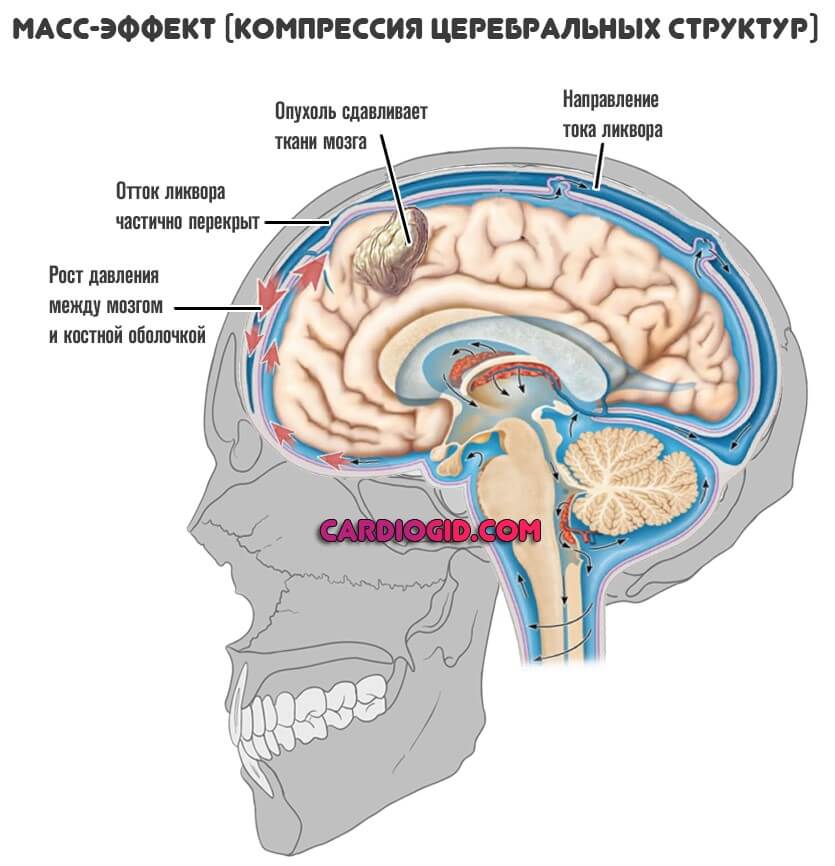

- Опухоли головного мозга.

К заболеваниям, провоцирующим отек мозга, относится диабетический кетоацидоз, печеночная недостаточность, нарушения электролитного баланса. Симптомы отека мозга могут проявиться не сразу.

Церебральный отек у детей с гидроцефалией связан с увеличенным внутричерепным давлением.

Кто в группе риска

К группе высокого риска относятся люди с тяжелой формой диабетического кетоацидоза, а также дети, у которых ацидоз произошел впервые. Факторами, повышающими вероятность отека, являются: обезвоживание, воспалительный процесс и сгущение крови.

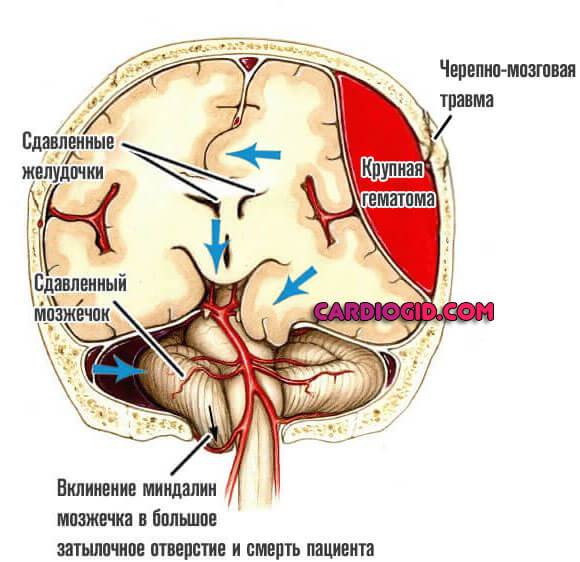

В результате снижается приток крови к головному мозгу, возникает каскад реакций ишемии и отека. Повышается внутричерепное давление, снижается артериальное давление и частота сердечных сокращений. Грыжа мозга может сжимать жизненно важные структуры в стволе мозга. Пациенты с гиперактивным течением кетоацидоза подвержены большему риску. Высокие уровни аммиака выше 200 мкмоль/л в крови могут быть индикатором риска развития внутричерепной гипертензии.

При гепатической энцефалопатии к церебральному отеку приводит снижение перфузионного давления сосудах мозга, отек клеток астроцитов из-за скопления аммиака и повышения выработки глутамина. На фоне отека растет внутричерепное давление, развивается ишемический ушиб и грыжа мозга.

Зачастую отек мозга развивается у детей, перенесших гипоксию, и имеющих гидроцефалию. Церебральная эдема может осложнять течение инсультов и черепно-мозговых травм.

Патогенез

Набухание головного мозга — это ступенчатый процесс, при котором острое повреждение приводит к образованию цитотоксического, ионного или вазогенного отека. Что такое отек? Это комбинация патогенетических механизмов. Цитотоксический отек характеризуется истощением внутриклеточного аденозинтрифосфата (АТФ), который нарушает активный транспорт осмолитов через клеточные мембраны. В клетках происходит накопление ионов натрия и воды.

На поверхности клеточных мембран нарушается давление и соотношение ионов, что приводит движению жидкости во внеклеточное пространство паренхимы мозга из сосудов. Этот механизм еще называется ионным. При ушибах мозга повышается активность ионного канала Sur1-Trpm4 в эндотелиальных клетках, что приводит к скоплению жидкости.

Отдельная форма цитотоксического отека – вазогенный. Патология развивается из-за повышенной проницаемости гематоэнцефалического барьера головного мозга после ушиба, выброса воспалительных веществ при инфекции и увеличения свободных радикалов. В результате происходит выделение жидкости вне клетки вместе с протеинами плазмы крови.

По мере развития ушиба мозга данные механизмы сменяют и дополняют друг друга, приводя к набуханию. Считается, что отеку предшествует повышение внутричерепного давления из-за фиксированного объема закрытой полости черепа. Одновременно снижается капиллярная перфузия – давление крови в сосудах мозга. Ткани недополучают питательные вещества и кислород, развивается гипоксемия.

Классификация

Отек головного мозга возникает из-за увеличенного содержания мозговой жидкости. В патогенезе развития эдемы условно разделяют три формы: цитотоксическую, вазогенную и интерстициальную или их комбинацию.

Вазогенный отёк

Вазогенный отек – наиболее распространенная форма, вызванная нарушением гематоэнцефалического барьера. Белки плазмы проникают за пределы сосудов, из-за чего осмотическое давление нагнетает жидкость в интерстициальное пространство головного мозга. Например, эндотелиальный фактор роста, глутамат и лейкотриены локально повышают проницаемость клеток вокруг опухоли. Именно это, наряду со слабостью сосудистых стенок, приводит к попаданию жидкости с белками в паренхиму белого вещества. Отеки возле опухолей в 65% приводят к когнитивным нарушениям у пациентов из-за смещения мозговых структур.

Вазогенный отек провоцируется нарушением проницаемости сосудов и изменением перфузионного давления на фоне следующих заболеваний и состояний:

- абсцесс мозга;

- инсульт;

- гиперкапния;

- энцефалопатия на фоне гипертонии;

- гепатическая энцефалопатия;

- метаболические нарушения;

- диабетический кетоацидоз;

- отравление свинцом;

- горная болезнь.

Патогенные микроорганизмы при менингитах нарушают проницаемость гематоэнцефалического барьера для белков и ионов натрия. Это приводит к накоплению жидкости в межклеточном пространстве, а также набуханию клеток из-за пассивной гипоксии. Повышенное внутричерепное давление нарушает связи между нейронами.

Цитотоксический отёк

Клеточный или цитотоксический отек возникает внутри клеток без повреждения гематоэнцефалического барьера. Развивается патология после инсульта или черепно-мозговой травмы с повреждением глиальной ткани, нейронов и эндотелиальных клеток. В клетках нарушается гемостатический механизм, и натрий накапливается в них, нарушается выход ионов за пределы оболочки. Анионы стараются восстановить нейтральность на поверхности мембраны, что приводит к отеку внутри клетки.

Цитотоксический связан с изменением ионного баланса на поверхности клеточных мембран в результате нескольких причин:

- гипоксическая ишемическая травма головного мозга (при утоплении, остановке сердца);

- травма головного мозга;

- метаболические нарушения обмена органических кислот;

- гепатическая энцефалопатия;

- синдром Рея (острая печеночная недостаточность);

- инфекции (энцефалиты и менингиты);

- диабетический кетоацидоз;

- интоксикации (аспирином, этилен гликолем, метанолом);

- гипонатриемия или избыточное потребление воды без электролитов.

Интерстициальный отёк

Одна из основных причин интерстициального отека – обструктивная гидроцефалия. Интерстициальный отек развивается из-за подтекания спинномозговой жидкости из желудочков мозга в интерстициальное пространство мозга. Пациенты с гидроцефалией или менингитом предрасположены к данной патологии. Увеличенное давление в желудочках приводит к вытеснению содержимого желудочков, что приводит к отеку белого вещества.

Симптомы отека головного мозга

Отек мозга в зависимости от степени изменений может быть бессимптомным или симптоматическим. Тяжесть проявлений зависит от возраста человека. У детей отек компенсируется наличием родничков, и потому симптоматика отличается.

Отек головного мозга имеет различные проявления:

- изменения сознания, в том числе кома;

- головные боли и мигрени;

- эпилепсия;

- интоксикация;

- кишечная непроходимость (заворот кишки, инвагинация)

- неврит зрительного нерва;

- гипертрофический пилоростеноз

- макроцефалия.

Общемозговые симптомы связаны с повышением внутричерепного давления:

- При медленном повышении пациентов беспокоят утренние головные боли, рвота без тошноты, что характерно для опухолей головного мозга. Возникают преходящие головокружения. Медленно меняется поведение: пациенты становятся раздражительными, капризными.

- При быстром повышении боль приступообразная, распирающая, сильная. Рвота не дает облегчения. У пациентов повышаются сухожильные рефлексы, замедляется сердцебиение и двигательные реакции. Меняются движения глаз, наступает сонливость, нарушается речь и мышление.

При декомпенсации повышенного внутричерепного давления развивается кома, а при смещении структур мозга – нарушение дыхания, сердечных сокращений.

Диагностика отека мозга

Ранняя диагностика отека мозга снижает смертность и улучшает функциональные возможности пациентов после ишемического инсульта. При установлении патологии проводят декомпрессионную трепанацию. Нарастание отека мозга можно определить по симптомам увеличения внутричерепного давления: учащения эпизодов потери сознания, тошноты и рвоты, головной боли, нарушению зрения, гемипарезу. Среди перечисленных признаков именно бессознательное состояние, связанное с поражением ретикулярной активирующей системы и таламо-гипоталамической-кортикальной оси, считается самым важным клиническим параметром. Степень поражения сознания измеряется по шкале комы Глазго.

При геморрагическом инсульте существуют другие критерии оценки риска отека мозга. Вероятность увеличения гематомы возрастает при изначальном значительном ее размере, использовании антикоагулянтов, раннем появлении симптомов. Риск развития отека увеличивается при гипергликемии, повышенном артериальном давлении, большом размере гематомы и увеличении перфузионного церебрального давления.

Отек и дислокация головного мозга при ишемии мозга

Отек и дислокация головного мозга при ишемии мозга КТ картина — отек головного мозга

КТ картина — отек головного мозга

Лечение отека головного мозга

Задача интенсивной терапии – поддерживать дыхание и нормальные показатели гемодинамики. Голова пациента находится на возвышении на высоте 30 градусов для оттока венозной крови. Начинают раннее энтеральное питание.

Применяются следующие методы терапии:

- искусственная вентиляция легких при симптомах дислокации мозга;

- гипервентиляция при условии мониторинга уровня насыщения кислородом крови;

- введение гиперосмолярных растворов;

- барбитуратовая кома;

- трепанация черепа;

- гипотермия (снижение температуры тела).

Протоколы терапии отека зависят от его причины. При вазоспазме важно увеличение объема плазмы крови, а при гиперемии – диуретики и гипервентиляция.

Консервативные методы

Осмотерапия – это базовая медикаментозной терапия при отеках головного мозга. Ее редко используют для профилактики из-за ограниченной эффективности из-за раннего применения. Гиперосмолярные средства создают внутрисосудистый осмотический градиент, который облегчает выведение воды. Чаще всего применяют маннитол и гипертонический физиологический раствор. Последний помогает расширить внутрисосудистый объем, увеличить сократимость сердца и внутричерепное давление.

Осмотический диурез с маннитом может вызвать внутрисосудистую дегидратацию и гипотензию, и после него необходимо обеспечить адекватную замену жидкости изотоническими растворами. Длительное повторное применение гипертонического физиологического раствора приведет к развитию гиперхлоремического метаболического ацидоза. Потому средства используют в качестве альтернативы для лечения симптоматического отека мозга.

Хирургические методы

Хирургическое вмешательство позволяет избежать летальных исходов при обширных полушарных инсультах. Особенно у пациентов в возрасте до 60 лет, если процедура проводится на протяжении 48 часов после появления симптомов. Декомпрессионная хирургия проводится на ранней стадии развития отека, удаляется костный диаметром не менее 12 см. После декомпрессии врачи следят за развитием субдурального кровоизлияния, наружной гидроцефалии, предотвращают инфицирование раны и расхождения кровеносных сосудов.

Хирургия применяется для удаления образования, которое вызывает отек мозга – внутримозговой гематомы, абсцесса или опухоли. Удалению подлежат гематомы в коре размерами более 3 см, а также в области мозжечка – более 2 см.

Особенности терапии цитотоксического отёка

Лечение цитотоксического отека проводят с помощью маннитола или другого осмодиуретика. Маннитол используют в дозировке 0,5-1 г на килограмм массы тела внутривенно. Эффективность осмотических средств сохраняется первые 48-72 часов. При цитотоксическом отеке стараются не снижать артериальное давление, если сохранены механизмы ауторегуляции. Внутривенно вводят растворы для увеличения объема циркулирующей крови, проводят вазопрессорную терапию. Подход применяют при сохранении гематоэнцефалического барьера. Барбитуровый наркоз уменьшает отечность. Тиопентал натрия вводят для снижения внутричерепного давления ниже 20 мм рт. ст.

Особенности терапии вазогенного отёка

Вазогенный отек требует использования ангиопротекторных препаратов. Эсцинулизинат восстанавливает тонус сосудистых стенок, усиливает реабсорбцию и снижает интерстициальный отек. При вазогенных отеках используют глюкокортикоиды для снижения проницаемости гематоэнцефалического барьера. Обычно дексаметазон вводят одновременно с антибиотиками при менингитах. Маннитол при вазогенном отеке наоборот усиливает поступление жидкости в ткани. Для защиты паренхимы мозга применяют антиоксиданты и средства для улучшения метаболизма (актовегин, кортексин).

Прогноз

Отек мозга после инсульта у взрослых развивается под действием ряда факторов. К эпидемиологическим относится история гипертонии или ишемической болезни сердца в анамнезе. Важный клинический критерий — оценка по неврологической шкале NIHSS при инсульте выше 20 в доминирующем полушарии или более 15 в не доминирующем. Развитие тошноты и рвоты первые сутки после инсульта. Систолическое артериальное давление выше 180 мм рт.ст. первые 12 часов после приступа. Снижение реакций на раздражители.

Определить риск отека мозга можно по МРТ:

- окклюзия крупных артерий;

- поражение большого количества сосудов;

- аномалии Виллизиева круга.

- очаг инфаркта более 82 мл спустя 6 часов после появления симптомов;

- очаг более 145 ил спустя 14 часов после первых признаков.

При черепно-мозговых травмах еще до госпитализации важно приступить к нейропротекторной терапии, введению кортикостероиодов и диуретиков, что улучшает прогноз у молодых пациентов.

Какие варианты развития возможны

Зависимо от распространения отека выделяют три синдрома его развития:

- Общемозговой – связан с ростом внутричерепной гипертензии. Головная боль, рвота, нарушения зрения, снижение пульса на фоне роста САД и нарушение мышления.

- Синдром рострокаудального нарастания – распространение отека на кору, подкорковые структуры и ствол мозга. При повреждении коры появляются судороги, подкорковых областей – гиперкинезы, патологические рефлексы. Нарушение сознания означает повреждение гипоталамуса. Стволовые повреждения проявляются угнетением дыхания и сердечно-сосудистой деятельности.

- Синдром дислокации проявляется выпадением функции глазодвигательных нервов, ригидностью мышц затылка, нарушением глотания.

При вклинении ствола мозга в большое затылочное отверстие многие изменения необратимы.

Последствия отека мозга

Осложнения отека мозга связаны с присоединением инфекции в виде пневмонии, пиелонефритов и менингитов. Развиваются трофические нарушения, тромбозы.

Чем опасен отек? При компрессии ствола возможно развитие паралича. Даже после оптимального лечения и восстановления остаются спайки в мозговых оболочках, что приводит к депрессии, головным болями. Последствия отека головного мозга включают психические расстройства, снижение когнитивных функций.

Источник

Расстройства работы центральной нервной системы, цереброваскулярного, дегенеративного профилей относятся к факторам риска ранней смерти. В большинстве своем это летальные нарушения, которые быстро уносят жизнь пациента или, как минимум, делают его глубоким инвалидом. Вариантом может быть множество.

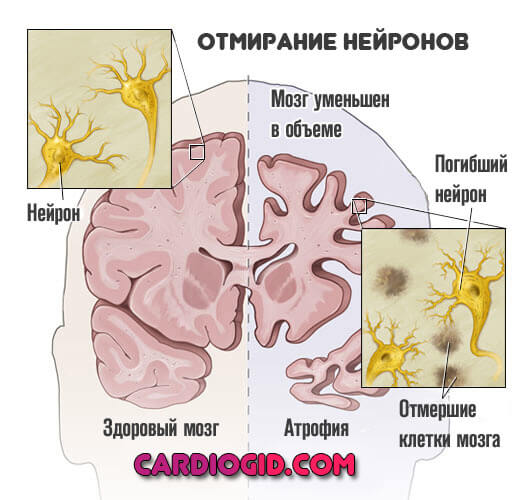

Атрофия головного мозга — это хроническое, сравнительно быстро прогрессирующее состояние, при котором объем тканей органа неуклонно сокращается, нейроны гибнут, их становится все меньше.

Функциональные возможности центральной нервной системы, соответственно, также падают. Способность к мышлению, самостоятельной активности утрачивается вплоть до полного угасания и перехода пациента в «овощное» состояние.

Эффективное лечение заключается только в замедлении развития процесса. Полного избавления добиться можно далеко не всегда, даже если устранить первичную причину. Ту, которая спровоцировала начало расстройства.

Прогнозы зависят от качества проводимой коррекции, этиологии процесса, момента старта лечения. В целом, говорить можно об условно плачевных перспективах.

Механизмы развития

Становление процесса довольно сложное. Моментов несколько. Если говорить обобщенно, стоит назвать следующие пути:

Врожденные генетические аномалии

Встречаются относительно редко, но среди всех прочих причин несут наибольшую опасность. В основе лежит мутация, передаваемая с «бракованным» биологическим материалом.

Путь наследования точно не известен. Однако протекают подобные нарушения наиболее тяжело и замедлить их сложно. Прогрессирование крайне быстрое/Примером выступает синдром Пика.

Внимание:

Первичные формы атрофирования мозга не поддаются качественной коррекции. Остается бороться только с симптоматикой.

Приобретенные патологические процессы

Органические изменения. Более широкий пласт возможных проблем. К ним относят нарушения со стороны сердечно-сосудистой системы, рост внутричерепного давления на фоне нарушения оттока ликвора (цереброспинальной жидкости).

Сюда же включают и расстройства работы головного мозга после перенесенных травм. Влияние заболеваний на вероятность развития атрофии огромна. Но сказать точно, каковы риски, не сможет ни один врач.

Влияние негативных факторов извне

Будь то ионизирующее излучение, воздействие на организм ядовитых, отравляющих компонентов, потребление большого количества солей тяжелых металлов. С подобными же проблемами люди могут встречаться при работе на вредных производствах химической промышленности, текстильных фабриках и пр.

Подобные формы патологического процесса сложны в плане лечения, поскольку фактор-провокатор стремительно разрушает нейроны. Восстановлению они не подлежат. Врачам остается замедлять расстройства, а также реабилитировать пациента.

Независимо от конкретного патогенетического момента, заболевание развивается по одной и той же схеме: формируется некроз (отмирание) нервных волокон, целыми скоплениями — это и есть атрофические изменения головного мозга.

Насколько быстрый — зависит от конкретного клинического случая. Начинается неврологический дефицит, объем мозга уменьшается. В конечном итоге, если ничего не предпринять, пациент впадает в вегетативное состояние и погибает.

Во всех ситуациях дееспособность постепенно угасает, личность деградирует, что становится фактором беспомощности, инвалидности. Такой человек нуждается в постоянном уходе.

Классификация

Подразделение патологического процесса проводится по нескольким критериям. Основной и самый общий — это вид расстройства.

Первичная форма

Развивается на фоне генетических аномалий, дефектов. Встречается сравнительно редко, однако представляет огромные сложности с точки зрения терапии.

Восстановление невозможно в принципе, остается только снижать интенсивность симптоматики. При этом прогноз всегда неблагоприятен, больной погружается в состояние глубокой инвалидности в считанные годы, затем погибает.

Спусковым механизмом начала церебральной атрофии выступают травмы, перенесенные инфекции, прочие негативные факторы.

Вторичная форма

Наблюдается намного чаще. Интенсивность симптоматики, путь и характер течения, прочие моменты зависят от конкретной причины.

В некоторых случаях можно вполне успешно стабилизировать развитие патологического процесса, долгие годы поддерживая пациента в нормальном состоянии.

Степени нарушения

Второй способ классификации дробный, основан на степени вовлечения структур головного мозга в нарушение.

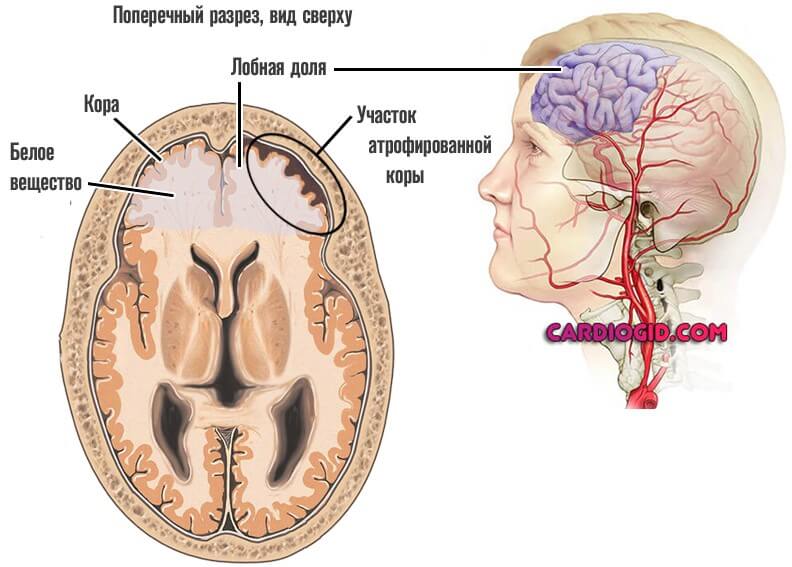

- Кортикальная атрофия. Характеризуется локальными изменениями нервных тканей. Как правило, возникает атрофия коры головного мозга, и наиболее часто на уровне лобных долей.

Человек быстро впадает в неадекватность, утрачивает способность к эмоциональной, психической саморегуляции и становится бременем для родственников.

- Мультисистемная форма. Она же диффузная. Встречается несколько реже. Характерная черта — развитие группы очагов атрофии. Возникает процесс по причине генетических аномалий, врожденных факторов, травм, инфекций. Возможно становление после перенесенного инсульта. Лечение большого эффекта не имеет.

- Генерализованная атрофия. Еще более выраженная форма процесса «усыхания». Затрагивается весь головной мозг целиком. В основном начинается на фоне текущий деменции. Сенильной и прочих типах, том числе болезни Альцгеймера.

Стадии развития

Подразделение возможно и по этапам развития расстройства. Тогда говорят о стадировании нарушения. Всего называют три фазы становления проблемы:

- Первая. Сопровождается минимальными атрофическими изменениями. Пациент пока ничего не подозревает. Однако уже присутствуют расстройства неврологической сферы. Первые признаки включают: снижение качества, продуктивности мышления, нарушение памяти, поведения. Больной все еще способен себя осознавать, контролировать собственное поведение.

- Вторая стадия. Сопровождается куда более выраженными отклонениями. Они становятся заметны на первый же взгляд. Типичны проблемы с мышлением, речью. Развивается забывчивость.

Парадоксальным является факт сохранения эмоционального компонента. Если человек чем либо расстроен, он быстро забудет об этом, но негативный аффект останется. Постепенно нарушается поведение. Больной становится не вполне адекватным, характерны чудаковатые выходки.

- Третья стадия определяется тотальной деградацией личности. Утрачиваются функции высшей нервной деятельности. Больной уже не способен ни мыслить, ни действовать. Зависим от людей, которые за ним ухаживают.

Не говорит, слабо реагирует на все внешние стимулы. Не выказывает эмоции. Выхода с этого состояния уже не может быть. В течение нескольких лет человек еще продолжает так функционировать. Но чаще всего погибает быстрее, от застойных явлений в организме и осложнений.

Классификации используются специалистами в разных вариациях. Основная задача — наиболее точно описать патологический процесс.

От понимания сути явления зависит терапия, ее качество и вероятность эффективной помощи.

Симптомы

Клиническая картина определяется локализацией расстройства. Если взять обобщенный комплекс проявлений, можно назвать две основных группы:

- Нарушения высшей нервной деятельности.

- Проблемы с поведением и саморегуляцией.

Под первым имеется в виду нарастание дефицитарных явлений.

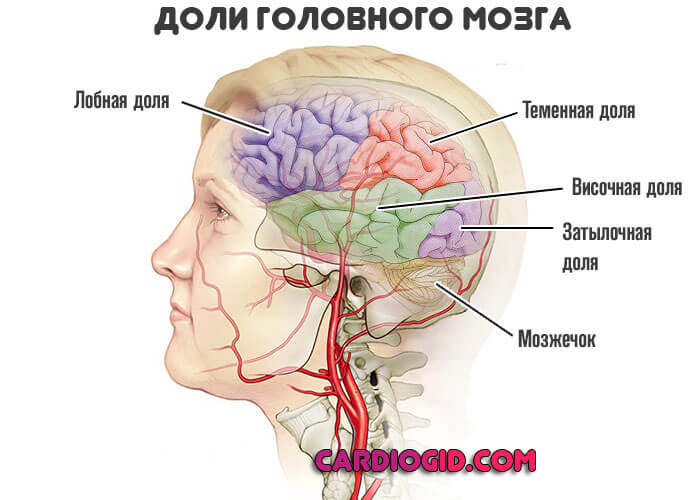

При поражении лобных долей возникают такие признаки:

- Слабость скелетной мускулатуры. Снижение тонуса. Вплоть до невозможности нормально передвигаться.

- Сильные головокружение. Проблемы с координацией движений. Человек нередко вынужден ограничиваться физическую активность, чтобы не провоцировать усиления нарушений.

- Эпилептические припадки с выраженными тонико-клоническими судорогами. Напряжением и болезненными сокращениями мышц. Повторение эпизодов возможно не один раз.

- Поведенческие нарушения (см. ниже).

Вовлечение в патологический процесс височных долей чревато развитием следующей симптоматики:

- Расстройства речи. Афазия по типу невозможности изъясняться. Лексический строй становится бедным. Как и словарный запас. Человек утрачивает все навыки вербальной коммуникации.

- Проблемы со слухом. Вплоть до полной потери этого чувства.

- Галлюцинации. По типу голосов в голове. Неясных звуковых обрывков.

- Эпилептические припадки. Такие же, как при поражении лобных долей.

Деструкция и раздражение теменной области сопровождается тяжелой клиникой:

- Падает чувствительность тканей.

- Человек не способен распознавать предметы с закрытыми глазами.

- В сложных ситуациях возникает отрицание собственных частей тела. Пациент утверждает, что у него нет руки, ноги, органов.

- Возможна потеря обоняния или его существенное ослабление.

Атрофические изменения в головном мозге на уровне затылочных долей сопровождаются визуальными симптомами:

- Падение остроты зрения.

- Простейшие галлюцинации в виде искр, звездочек.

- Возможна полная слепота на один или сразу оба глаза.

Эти проявления нарастают постепенно, усиливаются без медицинской коррекции в считанные месяцы.

Атрофия мозжечка сопровождается головокружением, нарушением координации невозможностью ориентации в пространстве.

Помимо описанных проявлений, нарастает личностная деградация. Она дает знать о себе тремя признаками:

- Падает интеллект. Продуктивность мышления оказывается недостаточной. Пациент находится в состоянии постепенного угасания когнитивных функций. Страдает также и память. Эти момент хорошо видны при прохождении специфических тестов. Даже самых простых.

- Нарушается поведение. Акцентуируются наиболее негативные черты личности. Агрессивность, раздражительность, плаксивость и склонность к скандалам, подозрительность плоть до паранойи. С таким человеком невозможно нормально взаимодействовать.

- Наконец, страдает и эмоциональный компонент. Если на ранних стадиях атрофии коры головного мозга, и прочих структур больной возбужден, находится в состоянии депрессии, проявляет яркий аффект, по мере прогрессирования нарушения все с точностью до наоборот. Появляется апатичность, безразличие. Волевые отклонения как при шизофрении на поздних стадиях. Аутизация нарастает постепенно.

Симптоматика атрофии головного мозга тяжелая. Если вовремя ничего не предпринять, шансов на спонтанный регресс нет. Станет только хуже. Необходимо систематическое применение препаратов.

Причины

Перечень возможных факторов и виновников расстройства широкий. Если назвать наиболее распространенные:

- Влияние ионизирующего излучения. Было бы ошибкой считать, что с радиацией встречаются только работники АЭС или подводники. Во многих регионах проживания, особенно в странах бывшего Союза, концентрация существенно повышена. Что сказывается на здоровье не самым очевидным образом.

- Воздействие на организм ядовитых веществ, химикатов. Вплоть до пестицидов, средств для увеличения урожайности, прочих компонентов.

- Генетические аномалии. Дефекты биоматериала могут провоцировать расстройства работы центральной нервной системы у детей. Это частая причина. Не всегда церебральная атрофия проявляется сразу, нередко для начала требуется спусковой механизм, триггер.

- Перенесенные травмы головного мозга. По типу ушибов, сотрясений и более опасных состояний.

- Нейроинфекции. Менингит, энцефалит в качестве основных.

- Повышенная концентрация цереброспинальной жидкости, гидроцефалия и, соответственно, рост внутричерепного давления.

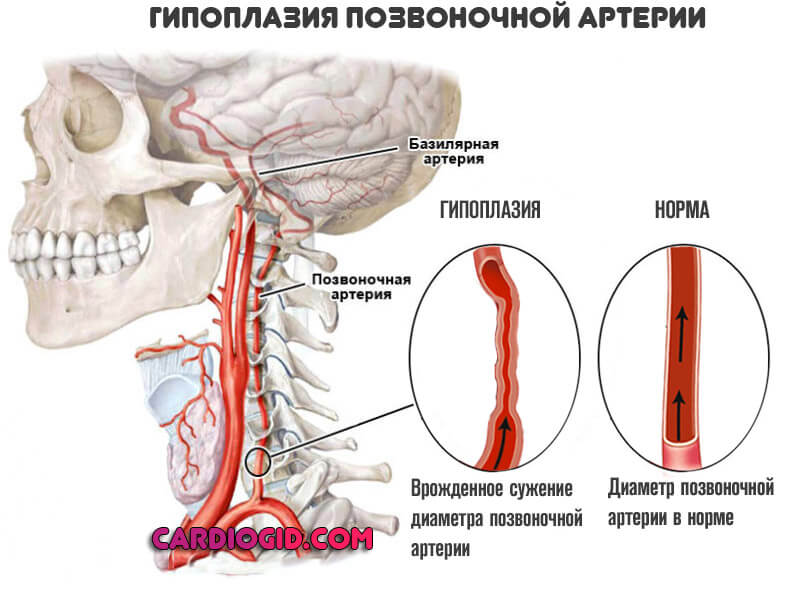

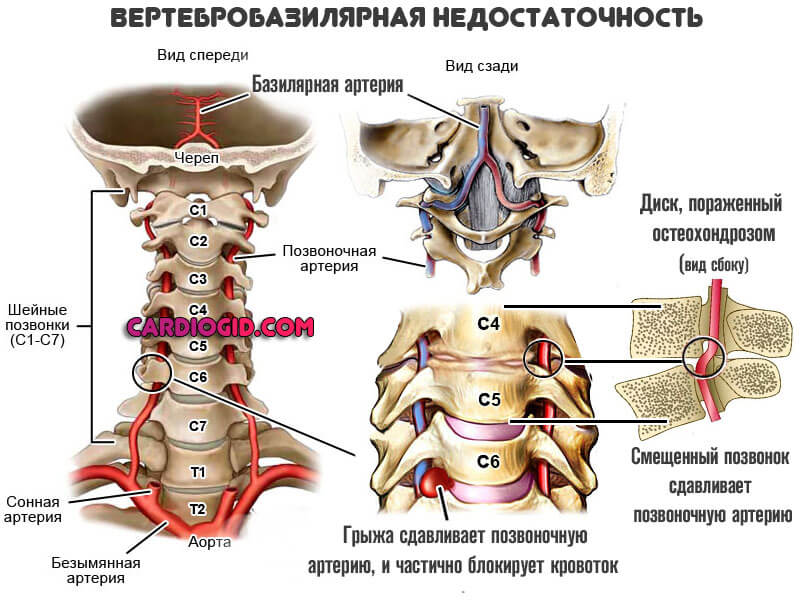

- Некоторые заболевания, связанные с нарушением нормального кровообращения в головном мозге (атеросклероз, тромбоз, гипоплазия артерий, артериальная гипертензия, вертебро-базилярная недостаточность и прочие).

Диагностика

Обследование пациентов с предполагаемой атрофией — прерогатива врача невролога.

Основные мероприятия:

- Устный опрос. На предмет жалоб, их давности и характера. Клиническая картина дает много информации о вероятном патологическом процессе. Можно привлечь к разговору родственников человека.

- Сбор анамнеза. Устанавливаются факты влияния радиации, химикатов, важно выявить диагнозы, семейную историю болезней, прочие моменты, которые могли бы указать на происхождение нарушения.

- Электроэнцефалография. Используется для выявления активности головного мозга. При развитии атрофических изменений интенсивность сигналов падает. Пропорционально степени дегенерации нервных тканей.

- МРТ головного мозга. Имеет смысл провести это исследование в первую же очередь. Выявляются явные участки разрушения тканей. Также методика позволяет оценить характер питания структур, обнаружить предполагаемую причину процесса.

- Проверка рефлексов.

Показано полное психиатрическое обследование под контролем специалиста.

Какие мероприятия требуются в этой сфере:

- Беседа. Уже на основе логики высказываний, построения речи можно говорить о тех или иных нарушениях.

- Обязательно проводятся когнитивные тесты, исследования интеллектуальных способностей. Используются простые опросники, позволяющие быстро установить проблему.

- Необходимо проведение и тестов, обеспечивающих контроль эмоционально-волевой сферы.

Список по потребности может быть расширен. Вопрос диагностики решает специалист. Как минимум невролог. Зачастую нужно участие психиатра.

Лечение

Надежной терапии практически нет. Необходимо как можно быстрее устранить основной фактор, который провоцирует атрофические процессы. Будь то цереброваскулярная недостаточность, последствия травм и иные.

Сделать это крайне непросто, а в ряде случаев вобще невозможно. Не факт, что расстройство после регресса поспособствует прекращению дегенерации. Вероятно, оно стало спусковым механизмом, затем же атрофия перешла в активную фазу и существует самостоятельно.

Основу терапии составляет симптоматическая коррекция. Задача специалистов — снизить скорость развития нарушения. Насколько это возможно сгладить дефицит. При должном подходе удается добиться хороших результатов.

Применяются препараты нескольких типов:

- Ноотропы. Для ускорения обменных процессов в головном мозге. Пирацетам, Глицин, Фенибут.

- Цереброваскулярные средства. Нормализуют кровообращение. Тиоцетам, Актовегин и аналогичные.

- Витаминно-минеральные комплексы. В обязательном порядке.

- По необходимости назначают мочегонные, чтобы убрать излишки ликвора и снизить внутричерепное давление. Гипотиазид, Фуросемид. Для длительного приема — Верошпирон.

- При гипертензии назначают ингибиторы АПФ, блокаторы кальциевых каналов и прочие. Чтобы скорректировать показатели АД.

- Статины. Если присутствует атеросклероз. Аторис, Аторвастатин и аналогичные.

- Антидепрессанты, седативные средства при развитии психических нарушений.

Методы и конкретные наименования препаратов подбирает специалист.

Прогноз

В основном неблагоприятный. Полного излечения не удается добиться практически никогда. Пациенты рано или поздно впадают в вегетативное состояние.

В наиболее позитивных случаях врачи в сила