Отек легких у коровы курсовая

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Смоленская государственная сельскохозяйственная академия»

Кафедра: биотехнологии и ветеринарной медицины

КУРСОВАЯ РАБОТА

По дисциплине: «Патологическая анатомия и судебно-ветеринарная экспертиза»

На тему: «Отек легких (Oedema pulmonum)»Выполнила: студентка 4 курса 42 группы

факультета технологий животноводства

и ветеринарной медицины

Зуйченко И. В.

Проверил: доцент Машаров Ю. В.

Смоленск, 2016 год

Содержание

стр.

I. Протокол………………………………………………………………………3

II. Анализ диагностированного заболевания………………………………6

1. Определение сущности заболевания……………………………………6

2. Этиология…………………………………………………………………8

3.Патогенез………………………………………………………………….9

4. Симптомы…………………………………………………………………9

5. Патологоанатомические изменения……………………………………..10

6. Диагноз и дифференциальный диагноз………………………………….10

7. Прогноз…………………………………………………………………….11

8. Лечение…………………………………………………………………….11

9. Профилактика……………………………………………………………..12

Список используемой литературы…………………………………………………..13Приложение………………………………………………………………..……14

I. ПРОТОКОЛ № 1 патологоанатомического вскрытия трупа ягнёнка, хозяин не известен, труп поступил из клиники «Айболит» Смоленской государственной сельскохозяйственной академии (214000, ул. Б. Советская 27/20, г. Смоленск). Вскрытие проведено 11 марта 2016 года в 10:20 в секционном помещении Смоленской государственной сельскохозяйственной академиистуденткой Зуйченко Ириной Викторовной, под руководством доцента кафедры биотехнологии и ветеринарной медицины Машарова Юрия Викторовича.

Анамнез не известен, так как труп поступил из клиники и хранился в холодильнике при температуре -18ºC.

НАРУЖНЫЙ ОСМОТР

I. Опознавательные признаки: труп ягнёнка, чёрной масти с белыми отметинами на лбу и хвосте, правильного телосложения, средней упитанности, массой около 2кг.

II. Трупные изменения: трупное охлаждение умеренно выражено, трупное окоченение выражено слабо.

III. Специальная часть:

1. Слизистые оболочки: конъюнктива глаз бледно-розового цвета, из носовых отверстий выделяется кровь. Слизистая ротовой полости красного цвета. Анус не раскрыт.

2. Кожа и подкожная клетчатка: шерсть гладкая, блестящая, хорошо удерживается на коже. Кожа эластичная, тонкая и сухая.Подкожная и жировая клетчатки плохо развиты. Жировых отложений нет. С правой стороны в области брюшной полости пятно тёмно-красного цвета, овальной формы, размером 4 x 6 см. В области шеи также обнаруживается пятно тёмно-красного цвета, овальной формы, размером 10 x 3 см.

3. Поверхностные лимфатические узлы: подчелюстные – бледно-розового цвета, гладкие, плотной консистенции, не увеличены.

4.Слюнные железы: без видимых изменений.

5. Половой член и семенники: без видимых изменений.

6. Скелетные мышцы: мускулатура хорошо развита, бледно-розового цвета, мышцы умеренно влажные, рисунок на разрезе сохранён.

7. Кости, суставы и сухожилия: без видимых изменений, целостность сохранена.

ВНУТРЕННИЙ ОСМОТР

8. Брюшная полость: содержит около 15 мл красной непрозрачной жидкости без запаха и примесей.Серозный покров бледно-розового цвета, гладкий, блестящий, умеренно влажный. Внутренние органы расположены анатомически правильно. Купол диафрагмы на уровне 6 ребра. Сальник хорошо развит и имеет большое количество жировых отложений бледно-розового цвета.

9. Грудная полость: содержит около 20 мл красной прозрачной жидкости. Плевра бледно-розового цвета, гладкая, блестящая.

10. Селезёнка: не увеличена,тёмно-вишнёвого цвета. Рисунок на разрезе сохранён.

11. Сердце: конусовидной формы. Перикард и эпикард гладкий, блестящий. Миокард красного цвета, на разрезе рисунок сохранён. Правая половина сердца переполнена несвернувшейся кровью. Соотношение толщины правого желудочка к левому 1:3.

12. Аорта и лёгочная артерия: гладкие, блестящие, бледно-розового…

Источник

Отек легких – это патологическое состояние, при котором жидкая часть крови выпотевает и скапливается в межклеточном пространстве (интерстиции) легких или легочных альвеолах.

Легкие – основной орган дыхательной системы, именно в нем происходит газообмен. Правое и левое легкие образованы окруженными соединительной тканью бронхами, бронхиолами, альвеолярными ходами и альвеолами. Непосредственно газообмен в легких происходит в ацинусах. Это функциональная единица легкого, представленная бронхиолами, альвеолярными ходами и альвеолами. Альвеолы – это пузырьки, через которые идут капилляры, несущие кровь. Внутренняя поверхность альвеол выстлана специфическими эпителиальными клетками – респираторным эпителием. Его клетки тесно прилежат к клеткам кровеносных сосудов, благодаря чему и возможно осуществление обогащения крови кислородом.

Причины отека легких и что происходит

Отек легких может развиваться по 3 основным механизмам:

- Повышенное гидростатическое давление в сосудах малого круга кровообращения (когда при остром повышении давления в капилляре нарушается его проницаемость и жидкая часть крови выходит в интерстициальную ткань легкого). Это происходит при различных пороках сердца, кардиомиопатии, эндокардите и других заболеваниях сердца, а также при объемных и быстрых внутривенных инфузиях.

- Снижение онкотического давления крови (в этом случае возникает разница между онкотическим давлением крови и онкотическим давлением межклеточной жидкости, и для того чтобы сравнять эту разницу, жидкость из сосуда выходит во внеклеточное пространство – интерстиций). Такой механизм развивается при гипопротеинемии.

- Повышение проницаемости капиллярно-альвеолярных мембран (в результате какого-либо повреждения нарушается белковая структура капиллярно-альвеолярных мембран с выходом жидкости в интерстициальное пространство). Этот процесс наблюдается при пневмонии, различных интоксикациях, синдроме диссеминированного внутрисосудистого свертывания крови.

Развитию отека легких также может способствовать почечная недостаточность, укус змеи, тепловой удар, электротравма, черепно-мозговая травма.

Виды отека легких

Таким образом учитывая механизм, по которому развивается патология, различают кардиогенный, некардиогенный и смешанный отек легких.

Кардиогенный (так называемый сердечный) отек легких развивается по причине увеличения гидростатического давления в системе малого круга кровообращения, ведущего к возникновению острой левожелудочковой недостаточности. При этом важна любая причина, приводящая к повышению давления в легочной артерии. Быстро нарастающее гидростатическое давление в малом круге кровообращения приводит к патологическому выпотеванию жидкости в легочную ткань, а затем и в альвеолы. Чаще всего кардиогенный отек легких развивается на фоне артериальной гипертензии, кардиосклероза, различных пороков сердца.

Некардиогенный отек легких – это скопление жидкости в интерстициальной ткани легкого и альвеолах, не связанное с заболеванием сердца. Возникает скорее из-за повышения проницаемости капилляров, а не в результате повышения гидростатического давления в отличие от кардиогенного отека легких. Встречается главным образом у собак, реже у кошек. Наиболее распространенные причины включают в себя обструкцию верхних дыхательных путей (паралич гортани, инородные тела, абсцессы), черепно-мозговую травму, отравление дымом, сепсис, анафилактический шок у кошек.

Отек легких симптомы

Отек легких у животных – это критическое состояние, требующее неотложной помощи. Сопровождается заболевание следующими симптомами:

- одышка,

- учащенное дыхание,

- беспокойное поведение,

- цианоз (синюшность) слизистых оболочек ротовой полости,

- обильное выделение пенистой розовой мокроты, которую можно принять за рвотные массы или слюну,

- тахикардия,

- дыхание с открытым ртом у кошек.

Симптомы могут появиться внезапно в зависимости от причины, вызвавшей отек, и приводят к тяжелой дыхательной недостаточности, представляющей угрозу для жизни животного.

Как диагностируют отек легких у кошек и собак

Диагноз основывается на основании клинических признаков, аускультации (прослушивания) легких, данных рентгенографического исследования. При аускультации отмечаются диффузные влажные хрипы. При лабораторных исследованиях крови иногда отмечают лейкоцитоз, гиперазотемию, повышение активности печеночных ферментов.

При эхокардиографическом исследовании можно исключить кардиологические патологии, приводящие к отеку легких.

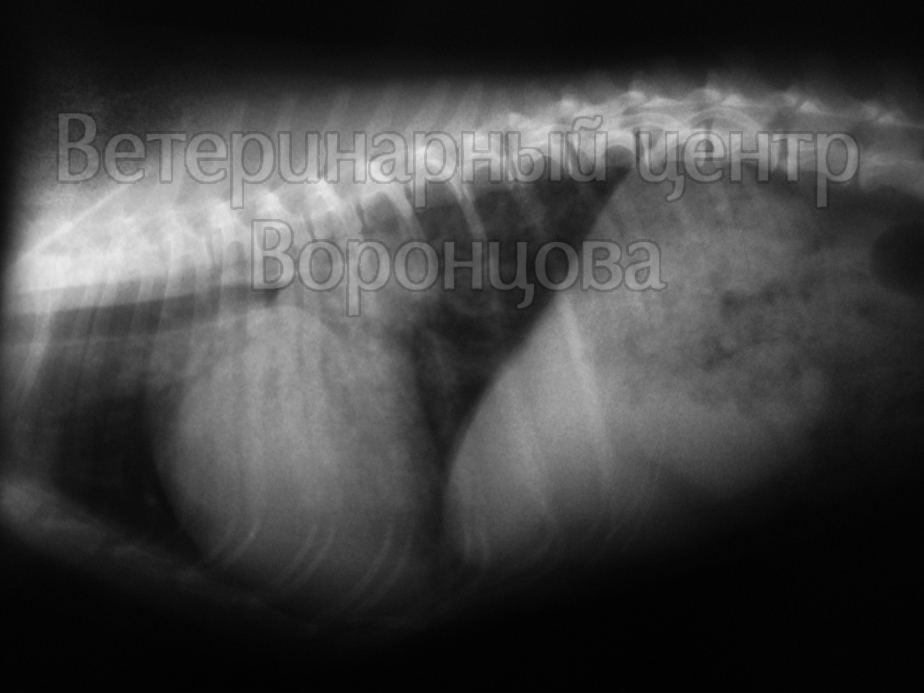

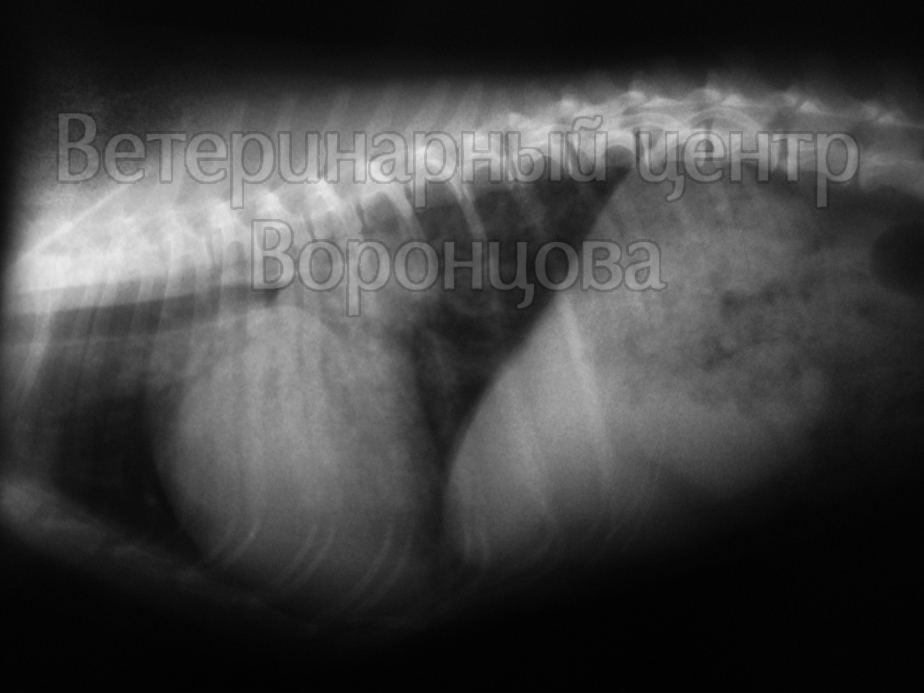

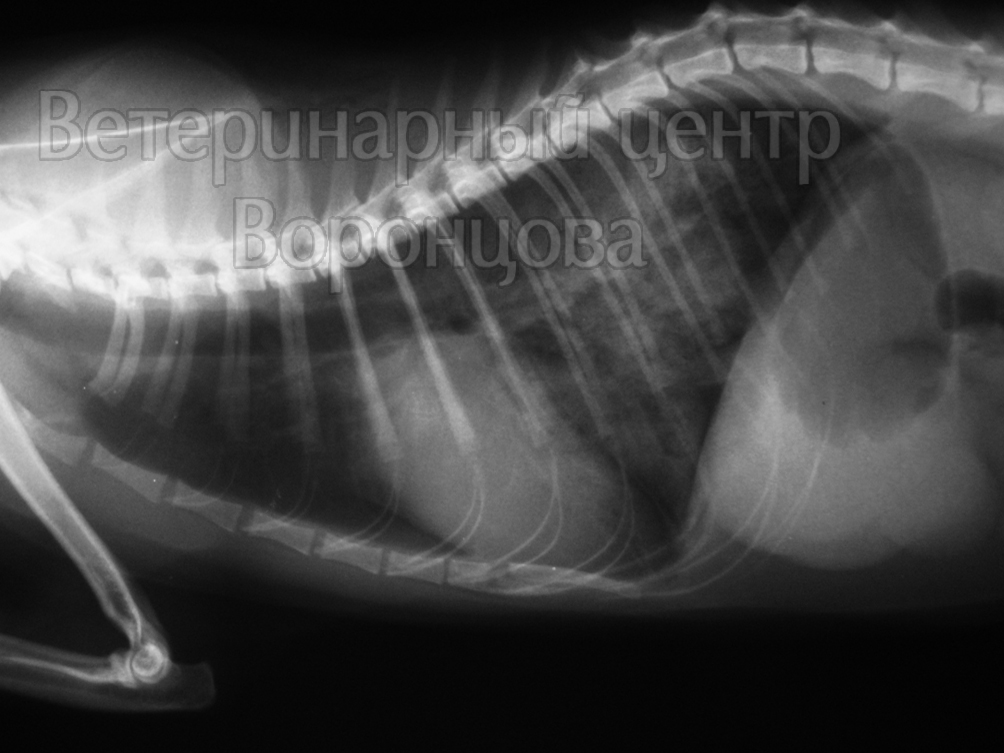

Золотым стандартом диагностики отека легких является рентгенография грудной полости в двух взаимно перпендикулярных проекциях. На рентгеновском снимке выявляют понижение прозрачности легочной ткани, расширение и «размытость» корней легких. Эти изменения могут быть как диффузными и затрагивать все доли легких, так и очаговыми, что встречается реже.

Заболевание дифференцируют от других патологий, сопровождающихся одышкой: коллапс трахеи, паралич гортани, обструкция верхних дыхательных путей, новообразования, тромбоэмболия у кошек.

Отек легких на рентгене у животных

Как лечить отек легких у кошек и собак

Лечение включает в себя:

- ограничение физической активности животного,

- минимизацию стресса,

- оксигенотерапию (ингаляция кислородом),

- медикаментозную поддержку.

Необходимо назначение диуретических препаратов (фуросемид, маннит), глюкокортикоидов (дексаметазон, преднизолон), в некоторых случаях целесообразно использование успокоительных препаратов (ацепромазин). Также показано использование вазодилататоров (нитроглицерин), бронхолитиков (эуфиллин).

При некардиогенном отеке легких проводится лечение основного заболевания, в частности лечение гипопротеинемии. Данные мероприятия направлены на купирование дыхательной недостаточности, коррекцию нарастающего кислородного голодания, профилактику шокового состояния.

Интенсивная терапия по поводу отека легких должна проводиться до полной стабилизации состояния животного. Чаще всего таким пациентам требуется стационарное наблюдение для постоянного мониторинга, возможности проведения дополнительных обследований и реанимационных мероприятий в случае ухудшения.

Прогнозы

Выздоровление и прогнозы зависят от основной причины, вызвавшей отек легких. В среднем выздоровление происходит чаще всего в течение 24-72 часов и далее не требует назначения специальной терапии. В тяжелых случаях развивается так называемый респираторный дистресс-синдром, который приводит к гибели животного.

Своевременное обращение за помощью для животных с явлениями одышки и немедленное оказание помощи таким пациентам необходимо для профилактики осложнений и улучшения прогнозов в лечении данного состояния.

Лечение отека легких в ветцентре Воронцова

При любых признаках отека легкого у вашего питомца – срочно обращайтесь к ветеринарному врачу. Ветклиника Воронцова находится в ЮАО, недалеко от пересечения МКАД и Каширского шоссе. Точный адрес: Совхоз им. Ленина, дом 3а (смотрите схему проезда), метро Домодедовская, Орехово, Зябликово, Красногвардейская. Имеется стационар.

ВСЕ ЦЕНЫ И УСЛУГИ

Записывайтесь по телефонам:

+7(495) 740-48-59

+7(936) 001-03-04

Источник

Клиническое исследование бычка

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего профессионального образования

«Чувашская государственная сельскохозяйственная академия»

Кафедра незаразных болезней

КУРСОВАЯ РАБОТА

По

КЛИНИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКЕ

на тему:

Клиническое исследование бычка

Выполнила:

Студентка 2 группы, 3 подгруппы

Александрова Анна Андрияновна

Проверил: кандидат ветеринарных наук, доцент

Назаров Сергей Димитриевич

Чебоксары 2014.

ВВЕДЕНИЕ

Клиническое исследование животных дает полную картину состояния конкретного животного. Рост продукции животных требует постоянного контроля за состоянием здоровья животного. В этих условиях основу деятельности ветеринарного врача составляет профилактика болезней, а диагностическая работа приобретает творческий, исследовательский характер, особенно при распознавании ранних, субклинических стадий заболевания.

Целью курсовой работы является закрепление, углубление и обобщение знаний, полученных во время обучения, а также выявление состояния данного животного и постановка диагноза.

І. ПРОТОКОЛ КЛИНИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

1.1 РЕГИСТРАЦИЯ ЖИВОТНОГО

Дата исследования: 14 апреля 2014года

Ф.И.О. владельца животного, его адрес – Александрова Анна Андрияновна, Янтиковский район, д. Уразкасы, ул. Ильича, д.10

Сведения о животном:

ВИД – крупный рогатый скот.

ПОЛ – бык

Возраст -2 года

Кличка – Миша

Масть – черный с белыми отметинами. Особых примет в окраске нет.

Порода – черно-пестрая

Масса тела -480кг

1.2 АНАМНЕЗ ЖИЗНИ

1. Происхождение животного: доморощенное

. Характеристика среды обитания:

А) условия содержания и ухода за животными: Животное содержится в помещении, где стены и пол дощатый. Имеется выгульная площадка. Вентиляция недостаточная. Подстилка под животным умеренно загрязненная и сменяется регулярно. Уборка навоза – ручная. Содержание быка привязное. Освещение в дневное время естественное, а в темное время – искусственная, недостаточная. Загрязнение вредными газами низкая. Шумовой фон (в децибелах) слабый. Бактериальная загрязненность – количество микроорганизмов (в 1 г) – умеренная. Дезинфекция проводится один раз в год. Моцион нерегулярное.

Б) кормление: На момент исследования в ежедневный состав рациона включались корма – сено разнотравное, разовая дача корма 4 – 6 кг, свекла кормовая, комбикорм, соль поваренная- 90г.

В) поение ручное, вволю. Санитарное состояние источников водопоя и посуды для поения – хорошее. Режим поения – регулярное. Температура воды – прохладная. Качество воды: Прозрачного цвета, без посторонних примесей и ощутимого запаха.

Г) назначение и эксплуатация животного. Бык используется для осеменения коров и сдачи на мясо.

Эпизоотическое состояние хозяйства: благополучное.

II. СОСТОЯНИЕ ЖИВОТНОГО ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ

Температура 38°С

Пуль 57 ударов в минуту

Дыхание 17 дыхательных движений в минуту.

2.1 ОБЩЕЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ЖИВОТНОГО

ГАБИТУС. Поведение животного спокойное.

Положение тела животного естественное (стоячее).

Телосложение – правильное среднее, пропорциональное.

Кости развиты хорошо, правильной формы, консистенция твердая.

Мышцы развиты хорошо. Консистенция – упругая.

Упитанность хорошая.

КОЖА И ЕЕ ПРОИЗВОДНЫЕ.

.Шерстный покров – равномерный.

Характер прилегания – гладкий.

Прочность удержания в коже – хорошая.

Эластичность – сохранена.

. А) Копыта: Форма – правильная.

Величина – умеренная.

Поверхность – гладкая.

Б) Рога – правильной формы, направлены в стороны.

Целостность – не нарушена.

Консистенция – твердая.

Эластичность – сохранена (эластичная).

.Кожа.

Влажность – умеренная.

Целостность – не нарушена.

Чувствительность – не изменена (безболезненна). Кожный зуд – отсутствует.

Подкожная клетчатка – развита хорошо.

СЛИЗИСТЫЕ ОБОЛОЧКИ

Исследуются методом осмотра и пальпации.

Конъюнктива – при исследовании глазную щель раскрывают пальцами обеих рук, осматривая поочерёдно слизистую оболочку верхнего и нижнего века. Вначале захватывают пальцами одной руки верхнее веко и оттягивают его вверх, одновременно надавливая пальцами другой руки, лежащими на нижнем веке, на глазное яблоко, затем наоборот. При осмотре склеры берут животное за рога и поворачивают голову по оси позвоночника. Конъюнктива матово-красная, влажная, блестящая, склера бледно-розовая. Повреждений конъюнктивы, наложений, припухлостей и истечений не обнаружено.

Слизистая оболочка ротовой полости – бледно-розовая, влажная, блестящая. Для исследования необходимо пальцами левой руки, находящимися в носовых отверстиях животного, приподнять голову, а правую руку ввести по беззубому краю в ротовую полость, захватить язык и вытянуть его изо рта в сторону. Травм, припухлостей и истечений не обнаружено.

ЛИМФАТИЧЕСКИЕ УЗЛЫ.

Исследуются поверхностные путем осмотра и пальпации.

Исследовано 3 пары лимфатических узлов: подчелюстные, предлопаточные, коленной складки. При осмотре лимфатические узлы не видны. Пальпация (пальпируют по возможности одновременно с обеих сторон, что даёт возможность сравнить здоровый узел с патологически изменённым).

Подчелюстные лимфатические узлы: при исследовании одной рукой удерживают животное за рог, а пальцы другой вводят в межчелюстное пространство, прижимают к внутренней поверхности ветви нижней челюсти приблизительно на уровне сосудистой вырезки, смещают их вместе с кожей вниз и пальпируют узел. Узлы парные, продолговатые, длиной примерно 3 см, легкоподвижные, безболезненные, поверхность гладкая, температура кожи в области лимфатических узлов не повышена, не увеличены.

Предлопаточные: при исследовании встают рядом с шеей животного. Охватив её рукой, подводят вытянутые концы пальцев обеих рук под передний край средней части лопатки и оттягивают их вместе с кожей по направлению к голове – узлы выскальзывают из-под пальцев. Лимфоузлы парные, располагаются по краниальному краю лопатки в нижней трети, размером 6 на 3-4 см, овальной формы, легкоподвижные, безболезненные, поверхность гладкая, температура кожи в области лимфатических узлов не повышена, не увеличены;

Лимфатические узлы коленной складки: при исследовании левого узла коленной складки становятся спиной к голове животного. Мысленно проводят вертикальную линию через передний край маклока. Левой рукой упираются в маклок, а пальцы правой руки смещают кожу по направлению к рёберной дуге, затем также исследуют правый узел. Узлы парные, располагаются на уровне коленного сустава сбоку, форма – веретенообразная, легкоподвижные, безболезненные, поверхность гладкая, температура кожи в области лимфатических узлов не повышена, не увеличены, длиной примерно 10 см;

2.2 ИССЛЕДОВАНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ СИСТЕМ

клинический животное бычок габитус

2.2.1 СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ СИСТЕМА

Область сердца – безболезненно.

У быка ощущаются лёгкие колебания грудной клетки. Сердечный толчок боковой, локализован в 4-м межреберье на 2 – 3 см выше локтевого бугра на площади 5 – 7 см2. Выраженность толчка мала, он диффузен.

У крупного рогатого скота зона тупости сердца выражена слабо и расположена в подлопаточной области у вершины угла, образуемого вертикальной линией, идущей к головке локтевого бугра, и наклонной к ней линией, идущей под углом 45°.Проведение перкуссии затруднительно даже при сильном отведении конечности. Относительная тупость сердца слева перкуссируется в 3 – 4 межреберьях. Верхняя граница её достигает линии плечевого сустава, а задняя доходит до 5-го ребра. Нижняя перкуссионная граница сердца совпадает с притуплением образуемым грудной костью.

Сердечные шумы: отсутствуют.

Исследование кровеносных сосудов:

Артериальный пульс исследуется методом пальпации. У крупного рогатого скота измерение пульса производят на лицевой артерии (a.facialis), артерии сафена (a.saphena) и срединной хвостовой артерии (a. coccygea), в местах уплощения тел позвонков. У исследуемого быка пульс составил 60 ударов в минуту. Пульс характеризуется, как ритмичный, умеренный, эластичный. Измерения артериального давления не проводились.

Венный пульс определяют по характеру колебаний ярёмной вены (v. jugularis), при этом ярёмную вену пережимают примерно по середине. При пережатой вене периферический участок заполнен кровью, а центральный запустевает, колебания вены отсутствуют. Это отрицательный венный пульс.

.2.2 ДЫХАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА

А. Верхний отдел.

Частота дыхания – 17 дыхательных движений за 1 минуту; Тип дыхания – смешанный; Ритм – характеризуется правильным и регулярным чередованием фаз вдоха и выдоха, и соответствующей их продолжительностью. За вдохом идёт выдох, который сменяется небольшой паузой.

Сила – умеренная; Симметричность – дыхание симметричное; Наличие задышки и кашля – при осмотре животного не выявлено; Температура вдыхаемого воздуха соответствует температуре тела. Носовое истечение отсутствует. Запах – без запаха.

Исследование носа. Контуры и целостность носа – не изменены.

Ноздри – умеренно раскрыты, носовых крыльев – подвижны.

Исследовались лобная и верхнечелюстные пазухи. При их осмотре определили, что кости черепа симметричны, истечения из носа отсутствуют. При пальпации – не болезненные, объём не увеличен, размягчения костей, и флюктуации не наблюдается. При перкуссии звук коробочный. При осмотре гортани и трахеи припухлости, отёков, деформации и искривления трахеи не обнаружено. При пальпации болезненности не отмечается. При аускультации гортани и трахеи слышен шум гортанного стеноза, который по характеру напоминает звук Х. Он громкий, слышен как в фазу вдоха, так и в фазу выдоха по всей трахее. Его усиления, а также придаточных патологических шумов (свиста, хрипов, шипения) выявлено не было.

Б. Грудная клетка.

Форма грудной клетки не узкая. Симметричность – симметричная.

Болезненность – безболезненная. Местная температура не повышена. Характер поверхности стенки грудной клетки – отсутствие выпячиваний, западений, нарушений целостности.

Аускультация. Основные дыхательные шумы – везикулярные и бронхиальное дыхание. Везикулярное дыхание – умеренное.Основные дыхательные шумы выслушиваются в области лопатко-плечевого пояса. Везикулярное дыхание относительно громкое, сильное, грубое. Его отчётливо прослушивают на боковых поверхностях грудной клетки и в предлопаточной области. Позади мышц лопатки в средней части груди дыхательный шум особенно резок и интенсивен, так как здесь к везикулярному дыханию примешиваются проводные звуки, возникающие в гортани, трахее и бронхах – смешанное (бронхиально-везикулярное) дыхание. В предлопаточной зоне везикулярное дыхание и слабее и мягче. Патологические (придаточные) дыхательные шумы, а также усиление везикулярного дыхания не выявлено.

Границы легких – задняя граница легких по линии маклока в 11-м межреберье, а плечевой сустав в 8-ом.

.2.3 ПИЩЕВАРИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА

Исследования приёма корма и питья:

Аппетит у исследуемого животного в норме. Захват корма производится языком, питьё осуществляется путём погружения морды в чашу поилки.

Жевание корма тщательное, безболезненное, без причмокиваний. Глотание корма свободное, безболезненное. Жвачка не наблюдалась, так как в период осмотра прием корма не наблюдался. 19 жевательных движений при пережевывании одного пищевого кома.

Рот – закрыт, истечения отсутствуют.

Язык – влажный, чистый.

Десны – безболезненные.

Преджелудки:

А) Рубец.

Исследование проводят методами осмотра, пальпации, перкуссии и аускультации. Рубец практически полностью занимает всю левую половину брюшной полости. Осмотр проводят в области левой голодной ямки. Обе половины живота примерно одинаковы по объёму. Сокращения умеренные, ритмичные, одинаковой силы. 3 сокращений рубца за 2 мин. Перкуссия посредственная с помощью перкуссионного молоточка и плессиметра. Начинают перкуссию в области левой голодной ямки и перемещаются к низу живота. Болезненности при перкуссии нет. Наполнение рубца умеренное.

Б) Сетка.

Сетку исследуют путём постановки различных проб на наличие травматического ретикулита. Принцип обнаружения ретикулита основан на усилении боли при наличии заболевания. Проводят не менее трёх проб.

Болезненность – нет.

В) Книжка.

Исследования проводят путём пальпации, перкуссии и аускультации, также иногда проводят пункцию. Пальпация проводилась надавливанием кулаком на область книжки, болезненности нет.

Г) Сычуг.

Отсутствие выпячивания в области сычуга. При перкуссии над областью расположения сычуга обнаружил притупленный звук.

Кишечник.

Исследования проводят путём осмотра, пальпации, перкуссии и аускультации. При осмотре обращают внимание на объём живота животного. При осмотре увеличений объёма не обнаружено. Поверхностной пальпацией определяют чувствительность и напряженность. У исследуемого животного в норме.

Шумы перистальтики – громкие тимпанические умеренной силы.

Тонкий и толстый кишечник расположен в правой половине брюшной полости. При аускультации в области правой брюшной стенки у исследуемого животного слышны звуки урчания и переливания жидкости. При перкуссии двенадцати пёрстной кишки, под поперечными отростками поясничных позвонков, за печёночной и почечной тупостью, на протяжении 5 – 6 см, прослушивается громкий тимпанический звук.

При перкуссии слепой кишки, впереди и ниже наружного подвздошного угла, перкуссионный звук также громкий тимпанический. При перкуссии ободочной и тощей кишки слышен притуплено-тимпанический звук.

Печень.

Исследования проводят путём пальпации и перкуссии.

Наличие желтушности слизистых оболочек и кожи – нет.

Дефекация.

При акте дефекации отмечена естественная поза животного (приподнятый хвост). Расстройство акта дефекации не наблюдалось.

.2.4 МОЧЕПОЛОВАЯ СИСТЕМА

Мочеиспускание.

Исследование проводят методом осмотра. Отмечено, что поза животного во время мочеиспускания естественная. Акт мочеиспускания проходит безболезненно. Исследования мочи органолептически. Моча имеет светло-коричневый цвет, прозрачная, со специфичным запахом, примесей крови нет. Специальный анализ мочи не проводился.

Почки – температура не повышена, положение почек – правая почка в правой голодной яме, характер поверхности – бороздчатая.

Мочевой пузырь – наполнение – среднее, положение – в тазовой полости между лонными костями.

Количество выделяемой мочи за один акт – 1,5-2 л.

.2.5 НЕРВНАЯ СИСТЕМА

Поведение животного: Исследуют осмотром. Животное хорошо ориентируется в окружающей обстановке. Хорошо развиты защитные реакции, при опасности старается, переместится подальше от источника опасности.

Череп и позвоночник: Череп исследуют методами осмотра, пальпации и перкуссии. При осмотре установлено, что правая и левая половины черепа симметричны, видимых переломов костей нет, ран головы тоже нет. При пальпации установлено, что температура кожи в области затылка в норме, кости плотные, болезненность не наблюдается. При перкуссии звук на симметричных участках черепа одинаков, болезненности не наблюдается.

Осмотр позвоночного столба искривлений не обнаружил.

Чувствительность: поверхностная – тактильная, температурная, болевая – сохранена.

Глубокая чувствительность – сохранена. Поверхностные рефлексы: кожные – ушной, холки, венчиковый, брюшной, хвостовой, анальный, кремастера, подошвенный; со слизистых оболочек – корнеальный, кашлевой, чихательный – сохранены.

Тонус мышц – умеренный. Пассивные движения – нормальные. Параличи – отсутствуют. Судороги – отсутствуют. Координация движений не нарушена.

Органы чувств.

Веки положение правильное.

Глазная щель – нормальная; Глазное яблоко – положение – обычное (нормальное).

Роговица – прозрачная, гладкая. Радужная оболочка – поверхность гладкая.

Зрачок – величина – нормальная. Хрусталик – прозрачный.

Органы слуха. Методом наблюдения за реакциями животного на знакомые звуки, установлено, что слух сохранён в норме.

Целостность и конфигурация ушных раковин – не изменена.

Обоняние – сохранено.

ІІІ. ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Анализ крови

Кровь для морфологического исследования берется из ярёмной вены. В качестве антикоагулянта используют из расчета на 10 мл крови: 4 капли раствора трилона Б,50 ЕД гепарина, 0,03 цитрата натрия.

Изготавливают 2 мазка крови, фиксируют, окрашивают. Выводят лейкограмму.

Данные лейкограммы:

Эритроциты- 4,9 * 1012 (млн/мкл),

Лейкоциты – 9,6 * 109 (тыс/мкл),

Гемоглобин – 95 (г/л).

Базофилы – 2%

Эозинофилы – 9%

Миелоидные нейтрофилы – 0%

Юные нейтрофилы – 0%

Палочкоядерные нейтрофилы – 2%

Сегментоядерные – 35%

Лимфоциты – 50%

Моноциты – 2%.

Данные по лейкограмме соответствуют норме.

Анализ мочи

Физические свойства мочи:

. количество – нормальное,

.цвет – светло-коричневый,

.прозрачная,

.консистенция – жидко-водянистая,

.запах – слабо-специфический.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

При исследованиях не было выявлено, каких-либо отклонений от нормы отсюда следует, что бык здоров.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Никишина И.В., Шумаков О.В. «Методические указания», СПб, 1997 год.

. Смирнов А.М., Беляков И.М., Дугин Г.Л., Кондратьев В.С., Ленец И.А. Практикум по диагностике внутренних незаразных болезней сельскохозяйственных животных. Москва «Агропромиздат», 1985 год.

. Смирнов А.М., Конопелько П.Я., Пушкарёв Р.П., Постников В.С., Уразаев Н.А., Беляков И.М., Дугин Г.Л., Кондратьев В.С. Учебник: Клиническая диагностика внутренних незаразных болезней, Москва «Агропромиздат». 1988 год.

.Практикум по клинической диагностике болезней животных/М.Ф. Васильев, Е.С. Воронин, Г.Л. Дугин и др.; Под ред. акад. Е.С. Воронина. – М.: КолосС, 2003.

.Уша Б.В., Беляков И.М., Пушкарев Р.П. «Клиническая диагностика внутренних незаразных болезней животных»: – М.: КолосС, 2003

Источник