Отек легких по малому кругу кровообращения

Малый круг кровообращения при пневмонии.При исследовании гемодинамики малого круга кровообращения (МКК) у многих больных пневмонией отмечается умеренная легочная гипертензия, повышенное сосудистое сопротивление.легких и перегрузка правого желудочка. При завершении воспаления и восстановлении бронхиальной проходимости, как правило, происходит нормализация этих показателей. Нарушения в системе кровообращения при обострении хронического воспалительного процесса у больных ХНЗЛ во многом аналогичны описанным при пневмониях. Вместе с тем они зачастую имеют более стойкий характер и последовательное наращивание выраженности патологических сдвигов показателей в процессе прогрессирования заболевания. На примере ХНЗЛ могут быть рассмотрены изменения сердечно-сосудистой системы на органном уровне, прежде всего гемодинамика МКК и его микроциркуляторное звено. Известно, что изменения в малом круге у больных ХНЗЛ могут быть связаны как с нарушениями центральной гемодинамики, так и с расстройствами легочной микроциркуляции. По наблюдениям многих авторов у больных с нерезко выраженными нарушениями функции внешнего дыхания, нормальными показателями напряжения кислорода в артериальной крови давление в легочной артерии (ЛА) и МОК не превышают нормальных цифр. Однако умеренная постоянная физическая нагрузка может вызывать у таких больных повышение давления в ЛА, конечно-диастолического давления и работы правого желудочка (ПЖ), минутного объема кровообращения (МОК), т.е. приводить к сдвигам, аналогичным таковым при остром воспалении в легких. На фоне повторных обострений, при прогрессировании расстройств функции внешнего дыхания, изменения гемодинамики также становятся более выраженными. Возрастающие нарушения бронхиальной проходимости, диффузионной способности и объемных показателей легких, приводящие к хронической гипоксемии и гиперкапнии, могут вызывать развитие умеренно выраженной легочной гипертензии (ЛГ) в покое и повышение давления наполнения ПЖ.

У больных хронической обструктивной болезнью легких роль обострений бронхо-легочной инфекции в патогенезе указанных изменений гемодинамики настолько велика, что эти обострения расцениваются как “гипертонические кризы в малом круге”. При изучении гемодинамики МКК у больных ХНЗЛ многие авторы стремятся оценивать функциональное состояние и нагрузку на ПЖ по уровню давления в ЛА, величине объемного кровотока, толщине миокарда и размерам правых отделов сердца, легочно-сосудистому сопротивлению. Приводятся данные о том, что почти у 20% больных с ЛГ толщина миокарда ПЖ не превышала нормальных значений и, напротив, у трети больных с нормальным давлением в ЛА была выявлена гипертрофия ПЖ. Более того, у некоторых больных отмечалась дилатация ПЖ без сколько-нибудь существенного утолщения стенки ПЖ в условиях нормального уровня давления в ЛА. Считается, что это связано с развитием у больных с хронической бронхо-легочной патологией дистрофических и аутоиммунных процессов в миокарде в результате длительного инфекционно-воспалительного процесса и гипоксии. При исследовании МОК одни авторы обнаруживали его увеличение как за счет тахикардии, так и вследствие возрастания ударного объема. Другие исследователи, напротив, выявили снижение УО и МОК у больных ХНЗЛ, осложненными ХЛС. Наблюдаемое при ХНЗЛ увеличение объема циркулирующей крови (ОЦК) может приводить к гемодинамически значимой перегрузке ПЖ. Несмотря на то, что масса эритроцитов может существенно повышаться, отношение объема крови в легких к общему объему циркулирующей крови остается практически неизменным, в отличие от больных с недостаточностью левого желудочка. Объем циркулирующей плазмы и внесосудистой жидкости в легких также увеличивается. В настоящее время не вызывает сомнения тот факт, что в патогенезе многих ХНЗЛ и, в частности, воспалительного процесса в бронхах и легких расстройства микроциркуляции играют важную, а во многих случаях и решающую роль, определяя в значительной мере клиническое течение и прогрессирование патологического процесса. Между тем, экспериментальные исследования легочной микроциркуляции значительно опередили исследования ее в клинике. Это отчасти связано с большими методическими возможностями исследования легочного сосудистого русла в острых и хронических опытах на животных и определенным ограничением этих возможностей в клинических условиях. В настоящее время микроциркуляция подразумевает закономерности не только капиллярного кровотока, но и гемогидродинамику в микрососудах диаметром от 2 до 250 мкм – в артериолах, прекапиллярах, капиллярах, посткапиллярах, венулах, лимфатических терминалях,- движение и поведение элементов крови, закономерности гемокоагуляции, транскапиллярного обмена, состояние сосудистой стенки, периваскулярных структур, т.е. все процессы в сосудах и окружающих тканях, которые обеспечивают в них гемодинамический и метаболический гомеостазис. Как справедливо отмечали А.И. Струков и соавт., микроциркуляторное звено сердечно-сосудистой системы принимает “первый удар” при возникновении патологического процесса, претерпевая изменения еще до появления морфологических признаков заболевания. Общепатологические изменения микроциркуляции схематически делятся на внутрисосудистые нарушения, патологию сосудистой стенки и периваскулярные изменения. Имеются отдельные сведения о развитии нарушения микроциркуляции при любом воспалительном процессе в легких вне зависимости от их этиологического фактора. Воспаление в легочной паренхиме приводит к замедлению кровотока в мелких сосудах, что связано с трофическими нарушениями их стенок и, как следствие, расширением, а также развитием дисфункции их проницаемости. В.Ф. Егоршин с соавт. дали более точное определение этому состоянию, назвав его “капиллярной трофической недостаточностью”. В литературе имеются данные о нарушениях микроциркуляции, предшествующих клинико-диагностируемой патологии легких. Причины, ведущие к микроциркуляторным нарушениям, сопровождают как воспалительные, так и склеротические процессы в легких. Стойко удерживающиеся функциональные изменения приводят не только к нарушениям микрогемодинамики, но и, в конечном счете, к повышению нагрузки на правые отделы сердца и развитию хронического легочного сердца (ХЛС). При многих ХНЗЛ имеются изменения микроциркуляции пораженной зоны легкого при еще нормальных показателях давления и кровотока в сосудах малого круга, отсутствии клинических и инструментальных признаков перегрузки правых отделов сердца. – Также рекомендуем “Микроциркуляторное русло при болезнях легких.” Оглавление темы “Сердечно-сосудистая система и рецепторы клеток при воспалении.”: |

Источник

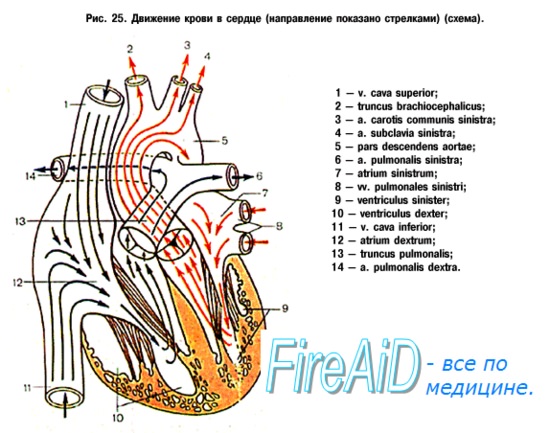

Оглавление темы “Кровоснабжение органов и тканей. Сопряженные функции сосудов. Микроциркуляция ( микрогемодинамика ).”: Кровоснабжение легких. Малый круг кровообращения. Интенсивность кровотока в сосудах легкого. Миогенная, гуморальная регуляция кровотока в легочных сосудах.Легочная артерия и ее ветви, имеющие диаметр более 1 мм, относятся к артериям эластичного типа, они демпфируют (смягчают) пульсовые толчки крови, выбрасываемой в момент систолы правого желудочка. Артериолы в легких тесно связаны с окружающей альвеолярной паренхимой, это определяет непосредственную зависимость уровня кровоснабжения легких от режима вентиляции. В отличие от большого круга кровообращения, капилляры которого имеют диаметр около 7—8 мкм, в легких имеются два типа капилляров — широкие (20—40 мкм) и узкие (6—12 мкм). Общая площадь капиллярного русла легких у человека составляет 35—40 м2. Стенка капилляров легких и стенка альвеол представляют в совокупности функциональное целое, обозначаемое как альвеоло-капиллярная мембрана. Если функциональное значение сосудов малого круга кровообращения заключается, главным образом, в поддержании адекватного легочного газообмена, то бронхиальные сосуды обеспечивают питание тканей самих легких. Венозная бронхиальная сеть дренирует кровь как в систему большого круга кровообращения (верхняя непарная вена, правое предсердие), так и малого — в легочные вены и левое предсердие. Только 30 % крови, поступающей в бронхиальные артерии по системе большого круга кровообращения, достигает правого желудочка, основная же часть кровотока направляется через капиллярные и венозные анастомозы в легочные вены. Указанная особенность бронхиального кровотока формирует так называемый физиологический дефицит напряжения кислорода в артериальной крови большого круга. Примесь бронхиальной венозной крови к артериа-лизированной крови легочных вен понижает на 6—10 мм рт.ст. напряжение кислорода по сравнению с его напряжением в крови легочных капилляров, что практически не сказывается на кислородном режиме в процессе обычной жизнедеятельности организма.

Основным условием, определяющим степень оксигенации крови в легких, являются величины легочной вентиляции и кровотока, а также степень их соответствия друг другу. Минутный объем кровообращения через легкие соответствует МОК в большом круге и составляет в условиях покоя 5—6 л/мин. Сопротивление сосудистого русла малого круга при этом приблизительно в 8—10 раз меньше, чем в системе большого круга кровообращения. Легочные сосуды характеризуются высокой растяжимостью, поскольку их сосудистая стенка значительно тоньше, чем у соответствующих по калибру сосудов скелетной мускулатуры и спланхнической области. Это определяет роль легочных сосудов как депо крови. Важной особенностью кровоснабжения легких является то, что сосуды малого круга кровообращения — это система низкого давления. Среднее давление в легочной артерии у человека составляет 15—25 мм рт. ст., а давление в легочных венах — 6—8 мм рт. ст. Таким образом, градиент давления, определяющий движение крови по сосудам малого круга, составляет 9—15 мм рт. ст., что значительно меньше градиента давления в большом круге кровообращения. Отсюда понятен физиологический смысл высокой растяжимости легочных сосудов: значительное увеличение кровотока в системе малого круга (например, при физической нагрузке) не будет сопровождаться повышением давления крови в силу указанных свойств сосудов легких. Другим следствием низкого градиента давления в малом круге является неравномерность кровоснабжения легких от их верхушки к основанию. В вертикальном положении тела кровоснабжение верхних долей несколько меньше, чем нижних. Нервная регуляция. Легочные сосуды имеют двойную иннервацию: вагусную (афферентную) и симпатическую (эфферентную). Основным источником афферентной иннервации легочных сосудов являются блуждающие нервы (волокна, идущие от чувствительных клеток узлового ганглия). Главными источниками эфферентной иннервации являются шейные и верхние грудные симпатические узлы. Влияние нервной системы на легочные сосуды, в отличие от сосудов большого круга кровообращения, выражено намного меньше. Крупные легочные сосуды (особенно легочная артерия и область ее бифуркации) являются рефлексогенной зоной, обеспечивающей рефлекторные реакции сосудов малого круга. Так, повышение давления в легочных сосудах приводит к рефлекторному падению системного артериального давления, замедлению ритма сердечных сокращений, увеличению кровенаполнения селезенки и вазодилатации в скелетных мышцах. Расширение периферических сосудов уменьшает приток крови в малый круг кровообращения и, тем самым, «разгружает» легочные капилляры и предохраняет их от отека. Описанный комплекс рефлекторных реакций с барорецепто-ров малого круга получил в литературе обозначение как рефлекс Швигка— Ларина. Рецепторный аппарат сосудов в малом круге представлен преимущественно B-адренорецепторами (хотя плотность их распределения значительно меньше, чем сосудов большого круга), Д-серотониновыми, Н,-гистами-новыми рецепторами и в меньшей степени М-холинорецепторами. Гуморальная регуляция. В реализации гуморального контроля легочного кровообращения катехоламины и ацетилхолин играют значительно меньшую роль, чем в большом круге кровообращения. Повышение концентрации ацетилхолина в крови сопровождается умеренной дилатаци-ей легочных сосудов. Гуморальная регуляция легочного кровотока определяется серотонином, гистамином, ангиотензином-II, простагландином F. – Также рекомендуем “Кровоснабжение желудочно-кишечного тракта (ЖКТ). Интенсивность кровотока в сосудах желудочно-кишечного тракта (ЖКТ). Миогенная, гуморальная регуляция кровотока в сосудах желудочно-кишечного тракта (ЖКТ).” |

Источник

Недостаточность кровообращения является самым распространенным осложнением патологии сердечно-сосудистой системы. Так как в организме человека имеется два круга кровообращения, то застой крови может происходить в каждом из них по отдельности, либо в обоих сразу. Кроме того, процесс этот может протекать хронически, в течение длительного времени, или быть следствием неотложного состояния. В зависимости от этого будут различаться и симптомы сердечной недостаточности.

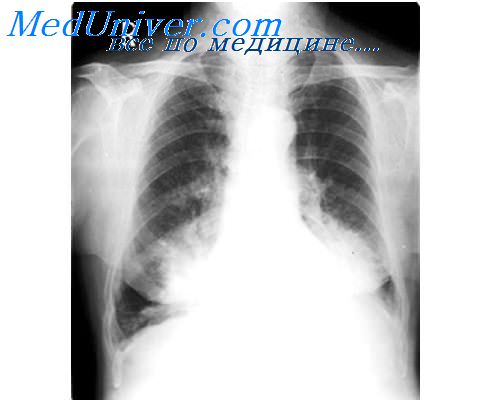

Проявления застоя крови в малом круге кровообращения

При нарушенной работе сердца и скоплении большого количества крови в малом круге кровообращения, происходит выход жидкой ее части в альвеолы. Кроме того, в связи с полнокровием сама стенка альвеолы может набухать и утолщаться, что неблагоприятным образом сказывается на процессе газообмена.

При остром развитии на первое место выходят симптомы отека легких и сердечной астмы. При длительно существующем процессе могут происходить необратимые изменения в структуре ткани легкого и ее сосудов, развивается застойный склероз и бурое уплотнение.

Одышка

Одышка является самым частым симптомом сердечно-сосудистой недостаточности по малому кругу кровообращения.

При этом возникает чувство нехватки воздуха, изменение частоты и глубины дыхания. Больные жалуются, что не могут вдохнуть полной грудью, то есть существует препятствие инспираторного характера.

Этот признак может появляться на самых ранних стадиях развития патологического процесса, но только при интенсивных физических нагрузках. По мере ухудшения состояния, одышка появляется и в покое и становится самым тягостным симптомом хронической сердечной недостаточности (ХСН). При этом характерно появление ее в горизонтальном положении, в том числе и в ночные часы. Это является одним из отличительных признаков от легочной патологии.

Ортопноэ

Ортопноэ – вынужденное сидячее положение, когда человек, страдающий от заболевания сердца, даже спит с приподнятым головным концом. Этот симптом является объективным признаком ХСН, который можно обнаружить при обычном осмотре пациента, так как он в любой ситуации стремиться сесть. Если же попросить его прилечь, то через несколько минут он начнет задыхаться.

Этот феномен можно объяснить тем, что в вертикальном положении большая часть крови скапливается в венах нижних конечностей под действием силы тяжести. А так как общий объем циркулирующей жидкости остается неизменным, то в легочном круге кровообращения количество крови значительно уменьшается. В горизонтальном же положении, жидкость возвращается в легкие, за счет чего возникает полнокровие, и проявления усиливаются.

Кашель

Застойная сердечная недостаточность нередко сопровождается кашлем пациента. Обычно он сухой или с отхождением небольшого количества слизистой мокроты. В развитии этого симптома выделяют две причины:

- отек слизистой бронхов за счет полнокровия;

- раздражение возвратного нерва расширенными полостями левых отделов сердца.

В связи с тем, что через поврежденные сосуды в полость альвеол могут попадать кровяные тельца, иногда мокрота приобретает ржавый цвет. В этом случае необходимо исключать другие заболевания, которые могли привести к подобным изменениям (туберкулез, тромбоэмболия легочной артерии, распадающаяся полость).

Сердечная астма

Приступ сердечной астмы проявляется в виде быстро наступившего удушья вплоть до полной остановки дыхания. Этот симптом следует отличать от бронхиальной астмы, так как подходы к лечению в этом случае будут диаметрально противоположными. Внешний вид пациентов может быть сходен: они часто поверхностно дышат. Но в первом случае затруднен вдох, тогда как во втором – выдох. Различить эти два состояния под силу лишь врачу, поэтому человеку с такими симптомами показана неотложная госпитализация в стационар.

В ответ на нарастание концентрации углекислоты в крови и уменьшение количества кислорода, активизируется дыхательный центр, который расположен в продолговатом мозге. Это приводит к более частому и поверхностному дыханию, нередко появляется и страх смерти, что только усугубляет ситуацию. При отсутствии своевременного вмешательства, давление в легочном круге продолжит нарастать, что приведет к развитию отека легких.

Отек легких

Эта патология является конечной стадией нарастающей гипертензии в легочном круге кровообращения. Отек легких часто появляется при острой сердечной недостаточности или при декомпенсации хронического процесса. К перечисленным ранее симптомам присоединяется откашливание пенистой мокроты розового цвета.

В тяжелых случаях из-за нарастания дефицита кислорода пациент теряет сознание, дыхание его становится поверхностным и неэффективным. При этом необходимо немедленно произвести интубацию трахеи и начать искусственную вентиляцию легких смесью, обогащенной кислородом.

Проявления застоя крови в большом круге кровообращения

Симптомы, связанные с застоем крови в большом круге кровообращения, появляются при первичной или вторичной правожелудочковой недостаточности. При этом возникает полнокровие внутренних органов, которые, в конечном счете, претерпевают необратимые изменения. Помимо этого жидкая часть крови скапливается в интерстициальных пространствах, приводя к появлению скрытых и явных отеков.

Отеки

Этот признак является одним из самых распространенных при хронической сердечной недостаточности. Обычно они начинают появляться в области стоп, а затем, по мере прогрессирования заболевания, поднимаются вверх, вплоть до передней брюшной стенки. Существует несколько отличительных признаков отеков при сердечной недостаточности:

Этот признак является одним из самых распространенных при хронической сердечной недостаточности. Обычно они начинают появляться в области стоп, а затем, по мере прогрессирования заболевания, поднимаются вверх, вплоть до передней брюшной стенки. Существует несколько отличительных признаков отеков при сердечной недостаточности:

- Симметричность, в отличие от одностороннего поражения при тромбофлебите или лимфостазе.

- Зависимость от положения тела в пространстве, то есть после ночного сна жидкость скапливается в области спины и ягодиц, тогда как во время ходьбы перемещается на нижние конечности.

- Лицо, шея и плечи, как правило, не затронуты, в отличие от почечных отеков.

- Для выявления скрытых отеков проводят ежедневный контроль веса пациента.

Осложнениями длительно существующих отеков являются трофические изменения кожи, связанные с нарушением ее питания, образование язв, трещин и разрывов, из которых вытекает жидкость. При вторичном инфицировании может развиться гангрена.

Боль в правом подреберье

Этот симптом связан с наполнением печени кровью и увеличением ее в объеме. Так как капсула, находящаяся вокруг не растяжима, возникает давление на нее изнутри, что и приводит к появлению дискомфорта или боли. При хронической сердечной недостаточности возникает трансформация клеток печени с развитием ее цирроза и нарушением функции.

На конечной стадии увеличивается давление в портальной вене, что приводит к скоплению жидкости в брюшной полости (асциту). На передней брюшной стенке вокруг пупка могут увеличиваться подкожные вены с образованием «головы медузы».

Сердцебиение

Чаще всего этот признак появляется при учащенном сокращении сердечной мышцы, но может быть обусловлен и повышенной восприимчивостью нервной системы. Поэтому симптом этот более характерен для женщин и очень редко возникает у мужчин.

Тахикардия является компенсаторным механизмом, направленным на нормализацию гемодинамики. Связана она с активацией симпато-адреналовой системы и рефлекторными реакциями. Усиленная работа сердца довольно быстро приводит к истощению миокарда и нарастанию застойных явлений. Именно поэтому в терапии ХСН в последние годы стали применять небольшие дозы бета-блокаторов, которые замедляют частоту сокращений.

Быстрая утомляемость

Утомляемость редко рассматривается как специфический симптом ХСН. Связана она с повышенным кровенаполнением скелетных мышц и может наблюдаться и при других заболеваниях.

Диспепсические явления

Этот термин объединяет в себе все признаки нарушения работы желудочно-кишечного тракта (тошнота, рвота, усиление газообразования и запоры). Функция ЖКТ нарушается как вследствие уменьшения доставки кислорода по сосудам, так и из-за рефлекторных механизмов, влияющих на перистальтику.

Нарушение выделительной функции почек

В связи со спазмом почечных сосудов уменьшается количество первичной мочи, одновременно увеличивается и обратное всасывание ее в канальцах. В результате происходит задержка жидкости, и признаки сердечной недостаточности нарастают. Этот патологический процесс приводит к декомпенсации ХСН.

Сердечная недостаточность – грозное проявление заболеваний органов сердечно-сосудистой системы. Патология эта чаще встречается у взрослых, чем у детей, а проявления зависят от того, в каком круге кровообращения происходит застой крови. Если жидкость скапливается в легких, то развивается дыхательная недостаточность, при полнокровии внутренних органов нарушается их работа и изменяется структура.

Источник