Дистрофия и отек роговицы

Дистрофией роговицы называется целая группа ее заболеваний не воспалительного характера и не связанных с другими системными заболеваниями, которые приводят к постепенному ее помутнению. Дистрофия роговицы имеет и другие названия: кератопатия, дегенерация роговицы.

Большинство заболеваний этой группы являются наследственными, при этом передача дефектного гена осуществляется по аутосомно-доминантному типу. Но могут встречаться и приобретенные дистрофии роговицы. Обычно первые симптомы деструктивного поражения роговицы проявляется в молодом возрасте от 10 до 45 лет.

Виды дистрофии роговицы

Роговичная оболочка состоит из нескольких слоев. В зависимости от того, какой из них оказывается поврежденным, выделяют несколько видов дистрофии роговицы:

- Эпителиальные дистрофии. К ним относятся: дистрофия базальной мембраны клеток эпителия и эпителиальная ювенильная дистрофия Меесмана. Данные формы заболевания обычно возникают при незначительном количестве клеток эпителия роговицы или плохом их выполнении барьерной функции.

- Дистрофии мембраны: дистрофия Тиель-Бенке, дистрофия Рейс-Буклера и дистрофия Боумена.

- Стромальные дистрофии: задняя аморфная, предесцементовая, центральная облаковидная Франсуа, пятнистая, кристаллическая Шнайдера, зернисто-решетчатая Авеллино, решетчатая и гранулярная дистрофия.

- Эндотелиальные дистрофии: врожденная наследственнная эндотелиальная, Фукса, задняя полиморфная дистрофия сетчатки.

Помимо этого выделяют первичные и вторичные формы дистрофии сетчатой оболочки. Первичные формы представляют собой генетически обусловленные заболевания, поражающие оба глаза. Они прогрессируют очень медленно и нередко их симптомы впервые начинают проявляться только после достижения пациентом возраста тридцати лет. Причиной их развития являются некоторые генетические дефекты.

Поставить правильный диагноз без выполнения генетических анализов сложно. Только тщательно проведенное обследование больного с привлечением генетика позволяет определить конкретное заболевание, приведшее к дегенерации сетчатки, а также уточнить время его возникновения.

Вторичные дистрофии роговицы вызываются некоторыми аутоиммунными и воспалительными заболеваниями глаз, их травматическими повреждениями, в том числе и оперативными вмешательствами. Для вторичных дистрофий характерно повреждение роговицы только с одной стороны.

Симптомы дистрофии роговицы

Несмотря на огромное разнообразие заболеваний входящих в эту группу все они практически имеют одинаковую клиническую картину, да и лечение их во многом схоже. Основными симптомами дистрофии роговицы являются:

- Постепенное ухудшение качества зрения;

- Помутнение и отек роговицы;

- Покраснение глаз;

- Светобоязнь;

- Слезотечение;

- При образовании эрозии роговицы появляются боли в глазу;

- Ощущение инородного тела в глазу.

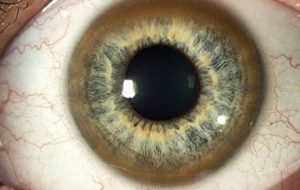

Наиболее распространенной формой дистрофического повреждения роговичной оболочки является кератоконус. При этом заболевании роговица постепенно истончается и принимает конусовидную форму.

Согласно статистическим данным эта патология встречается примерно у каждого тысячного жителя нашей планеты. В начальных стадиях кератоконуса исправление зрительных образов достигается за счет ношения пациентами очков. В последние годы для этой цели многие специалисты рекомендуют жесткие газопроницаемые контактные линзы, которые хорошо корректируют неправильную форму роговицы.

Диагностика

Диагноз дистрофии роговицы может быть поставлен офтальмологом по результатам осмотра, проводимого при помощи специальной щелевой лампы. При этом врач пытается установить длительность и возможные причины болезни. Учитывая, что чаще всего дистрофия роговицы представляет собой наследственную патологию, стоит обследовать и всех близких кровных родственников пациента.

Лечение дистрофии роговицы

Медикаментозное лечение дистрофии роговицы основано на использовании витаминных капель и мазей для глаз, а также препаратов улучшающих протекание обменных процессов в роговице и укрепляющих ее. При присоединении инфекционного поражения и развития кератита (воспаления роговицы) схема проводимого лечения дополняется антибактериальными препаратами.

Широко применяют в лечении дистрофии роговицы и различные методы физиотерапии, например лазерное облучение и электрофорез. Однако проводимое лечение не способно полностью остановить дальнейшее прогрессирование деструктивных процессов в роговице. Его основной целью является их замедление и сохранение максимально возможное время качественного зрения.

В тех случаях, когда роговица в результате заболевания оказывается чрезмерно истонченной, что приводит к резкому ухудшению зрительной функции, показано проведение хирургического вмешательства – кератопластики.

Суть данной операции заключается в удалении поврежденной роговицы и замене ее донорским трансплантатом. Прогноз после оперативного лечения чаще всего благоприятный. Лишь в небольшом числе случаев заболевание снова дает рецидив и возникает необходимость в проведении повторной операции.

Источник

Дистрофия роговицы глаза – болезнь органа зрения, проявляющаяся его помутнением. Обычно затрагивает сразу два глаза. Пациента беспокоят роговичный синдром, резь в глазах, отечность и нарушение прозрачности сетчатки, плохое видение предметов, особенно после пробуждения.

Дистрофия роговицы глаза – болезнь органа зрения, проявляющаяся его помутнением. Обычно затрагивает сразу два глаза. Пациента беспокоят роговичный синдром, резь в глазах, отечность и нарушение прозрачности сетчатки, плохое видение предметов, особенно после пробуждения.

Патологическое состояние может протекать без признаков воспаления или с присоединением инфекции. При этом нарушается питание роговой оболочки, изменяется ее структура.

Опасность болезни состоит в том, что последствия ее необратимы: помутнение роговицы, ухудшение зрения и дальнейшая слепота. Для лечения в основном применяются хирургические методы.

Причины

Установить причину болезни не всегда удается. Наиболее частыми провоцирующими факторами являются:

- наследственность;

- аутоиммунные заболевания;

- перенесенные травмы органа зрения;

- последствия воспалительных процессов глаза;

- реакция после установки ИОЛ (интраокулярных линз);

- инфекционные болезни органа зрения;

- биохимические процессы, когда нарушается питание роговицы, поступление в нее питательных веществ;

- сбои в микроциркуляции.

Для предотвращения дальнейшей дегенерации роговой оболочки очень важно своевременно установить и ликвидировать провоцирующий фактор.

Группа риска

Чаще всего болезнь возникает у людей от 10 до 40 лет. В группе риска находятся те, у кого в семье у ближайших родственников есть эта патология.

Также вероятность возникновения дистрофии роговицы максимальная у людей, не соблюдающих правила ношения контактных линз и ИОЛ, занимающихся самолечением при травмах глаза, бактериальных, вирусных инфекциях и воспалениях.

Классификация

Различают 4 формы патологии:

- эпителиальная;

- стромальная;

- эндотелиальная;

- дистрофия мембраны.

В зависимости от провоцирующей причины патология может быть первичной, т.е. вызванной наследственностью, и вторичной вследствие других факторов.

Эпителиальная форма возникает из-за отягощенной наследственности. Ее клинические проявления – множественные кисты, со временем переходящие в помутнение. Наблюдаются с маленького возраста у детей.

Эпителиальная форма возникает из-за отягощенной наследственности. Ее клинические проявления – множественные кисты, со временем переходящие в помутнение. Наблюдаются с маленького возраста у детей.

Дистрофия мембраны также определяется с детского возраста и является первичной формой патологии, т.е. вызывается наследственностью.

Стромальный тип патологии может быть вызван разными причинами и отличаться симптомами. Различают 4 вида дистрофии:

- Гренува – вызывается отягощенной наследственностью, для него характерно медленное протекание патологии, одновременное поражение двух глаз и локализация помутнения в центре глаза;

- Шиндера – вызывается нарушенным жировым обменом, реже – наследственностью;

- Димера – дегенерация характеризуется образованием точек, сливающихся между собой в обширные участки – пятна;

- кератоконус — внутриглазная жидкость давит на роговую оболочку, которая затем набухает и приобретает конусообразную форму, после этого происходит истончение стромы, появляются симптомы патологии.

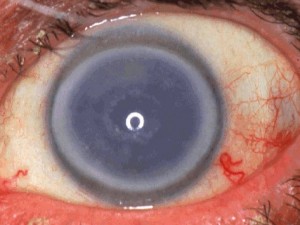

Реже всего встречается эндотелиальный тип болезни, когда происходит истончение эндотелия, отечность роговицы и изменение ее цвета на серо-голубой. При прекращении выполнения эндотелием своих функций в плазме накапливаются специальные белки (амелоиды), которые откладываются в тканях и вызывают гибель органа. Это амилоидная форма дистрофии.

Другая классификация основана на локализации поражения:

- Лентовидная дистрофия – страдает наружный слой и передняя мембрана. Вызывается недостаточным питанием и кровообращением в роговице, как последствие тяжелых травм и воспалений органа зрения. На поверхности роговицы откладываются соли, поэтому она становится шероховатой. Это вызывает просушивание эпителия, его отслаивание и болезненные ощущения.

- Стромальный тип – истончается периферическая часть оболочки, по краям видны желобки. В результате вместо сферической формы роговица приобретает патологическую, перестает в полной мере выполнять свои функции. В группе риска – мужчины.

Симптомы

Дистрофия роговой оболочки не является отдельной болезнью. Это совокупность патологических процессов, протекающих без воспаления. Скорость поражения роговицы, прогрессирования заболевания зависит от формы болезни и степени тяжести, отягощающих сопутствующих диагнозов, своевременности лечения.

При дегенерации наблюдаются следующие симптомы:

- покраснение конъюнктивы;

- резь в глазах и ощущение инородного тела;

- светобоязнь, засветы при взгляде на источники света;

- снижение остроты зрения, ухудшение видимости;

- слезотечение;

- болевые ощущения;

- отечность и помутнение роговой оболочки;

- прогрессирующее общее снижение зрения.

К вечеру зрение немного улучшается у пациентов с дистрофией роговицы, затем происходит ухудшение в утренние часы. На это влияет образование влаги на поверхности глаза в ночное время, во время сна. Затем в течение дня она испаряется со слизистой, и зрение улучшается.

К вечеру зрение немного улучшается у пациентов с дистрофией роговицы, затем происходит ухудшение в утренние часы. На это влияет образование влаги на поверхности глаза в ночное время, во время сна. Затем в течение дня она испаряется со слизистой, и зрение улучшается.

Возможно присоединение вторичной инфекции и возникновение симптомов воспалительного процесса (отечность, нагноение, покраснение).

Диагностика

Для определения наличия патологического процесса необходим сбор анамнеза, выслушивание жалоб пациента и проведение клинических исследований. С помощью микроскопических методов офтальмолог подтверждает диагноз, определяет его форму.

Производится бесконтактный осмотр органа с использованием щелевой лампы путем биомикроскопии. Это позволяет увеличить передний слой роговицы и осмотреть, определить наличие, степень и форму дефекта.

Возможно взятие анализов на холестерин, определение интенсивности обменных процессов, обследование ближайших родственников пациента.

Лечение

Терапия дистрофии роговицы глаза осуществляется несколькими способами или их совокупностью в зависимости от формы патологических процессов, степени тяжести, особенностей пациента.

Метод выбранной терапии зависит от причины, спровоцировавшей заболевание, и его формы.

При наследственной дистрофии назначаются глазные капли с витаминами и витаминные комплексы. Они направлены на улучшение питания тканей. Полного исцеления такое медикаментозное лечение при наследственном факторе не дает, позволяет замедлить дегенерацию роговицы.

При отечной форме используют раствор 40% глюкозы или глицерина в виде инстилляций, поливитаминные комплексы в капсулах, таблетках и каплях. Для купирования отека применяются антибактериальные, противовоспалительные медикаменты в каплях и мазях.

Медикаментозное лечение

Назначаются следующие глазные капли и гели:

- Тауфон;

- Таурин;

- Солкосерил;

- Корнерегель;

- Баларпан;

- Цитохром C.

Они восстанавливают целостность роговицы при повреждении и травмах, защищают от воздействия вредных факторов, увлажняют поверхность роговицы, снимают отек, способствуют улучшению питания и обменных процессов. Назначаются курсами от 1 месяца с перерывом.

Хирургическая операция

Считается самым эффективным лечением дистрофии роговицы, если она не вызвана наследственным фактором. При наследственной природе возможно замедление процессов дегенерации, необходимы повторные операции.

Считается самым эффективным лечением дистрофии роговицы, если она не вызвана наследственным фактором. При наследственной природе возможно замедление процессов дегенерации, необходимы повторные операции.

Хирургическое вмешательство проводится в зависимости от степени поражения:

- кератэктомия – при повреждении эпителия или мембраны, когда удаляется поверхностный слой роговицы;

- кератопластика – при распространении патологии на более глубокие слои, при этом удаляется центральная или отдельные части роговой оболочки, на их место пересаживается донорская ткань.

Трансплантация – отличный способ вернуть роговице прозрачность, устранить симптомы патологии, восстановить зрение. Вместо натуральных клеток пациента после пересадки их функции начинают выполнять донорские клетки.

Осложнения

При несвоевременности лечебных действий возможно затуманивание зрения, отслоение эпителия и болевые ощущения, нарушение функций глаза. Главным осложнением является слепота на оба глаза.

Прогноз

Дистрофию роговицы глаза крайне сложно вылечить полностью, особенно если она вызвана наследственным фактором. Возможно лишь поддержание функций роговицы, восстановление питания и кровообращения.

Профилактика

Если присутствует наследственный фактор, аутоиммунные заболевания, предотвратить дистрофию роговицы сложно. Однако важно соблюдать следующие правила, чтобы снизить риск возникновения:

- регулярно проходить осмотр у офтальмолога, рекомендуемая частота – дважды в год;

- своевременно лечить воспалительные и инфекционные болезни глаз;

- при ношении контактных линз и ИОЛ чаще, чем дважды в год проверяться у офтальмолога, выбор оптики доверить специалисту;

- сбалансировано питаться;

- принимать с целью профилактики поливитаминные комплексы.

Полезное видео

Описание эндотелиальной дистрофии роговицы: симптомы, группа риска.

Была ли статья полезной?

Оцените материал по пятибальной шкале!

Если у вас остались вопросы или вы хотите поделиться своим мнением, опытом – напишите комментарий ниже.

Что еще почитать

Источник

Семейно-наследственная дистрофия роговицы

Первичные дистрофии роговицы обычно двусторонние. Среди них основное место занимают семейно-наследственные дегенерации. Заболевание начинается в детском или юношеском возрасте, очень медленно прогрессирует, вследствие чего в течение длительного периода времени может оставаться незамеченным. Чувствительность роговицы постепенно снижается, отсутствуют признаки раздражения глаза и воспалительные изменения. При биомикроскопическом исследовании сначала выявляют очень нежные помутнения в центральном отделе роговицы, имеющие вид мелких узелков, пятен или полосок. Патологические включения в роговице чаще всего располагаются в поверхностных слоях стромы, иногда субэпителиально. Передний и задний эпителий, а также эластические мембраны роговицы не изменяются. Периферические отделы роговицы могут оставаться прозрачными, новообразованных сосудов нет. К 30-40 годам снижение зрения становится заметным, начинает изменяться эпителий роговицы. Периодическое слушивание эпителия вызывает болевые ощущения, светобоязнь, блефароспазм.

Различные виды наследственных дистрофий роговицы отличаются друг от дуга в основном формой и расположением очаговых изменений в роговице. Известны узелковые, пятнистые, решетчатые и смешанные дистрофии. Наследственный характер этих заболеваний установлен в начале прошлого века.

В Украине и России эта патология встречается редко (реже, чем в других европейских странах).

Лечение семейно-наследственных дистрофий симптоматическое. Назначают витаминные капли и мази, препараты, улучшающие трофику роговицы: баларпан, тауфон, адгелон, эмоксипин, этаден, ретинол, гель солкосерила, актовегин; внутрь принимают поливитамины. Консервативное лечение не останавливает прогрессирование заболевания. При значительном снижении зрения проводят послойную или сквозную кератопластику. Лучший оптический результат дает сквозная пересадка роговицы. Семейно-наследственная дистрофия – единственный вид патологии роговицы, который возобновляется в донорском трансплантате. Спустя 5-7 лет после операции в прозрачном трансплантате по периферии появляются единичные узелки или полосочки нежных помутнений, такие же, какие были в собственной роговице. Количество их медленно увеличивается, постепенно ухудшается зрение. Через 10- 15 лет приходится производить повторную пересадку роговицы, которая в большинстве случаев хорошо приживает, обеспечивая высокую остроту зрения.

[8], [9], [10], [11], [12], [13], [14], [15], [16], [17]

Эпителиальная (эндотелиальная) дистрофия роговицы

Эпителиальная (эндотелиальная) дистрофия роговицы (синонимы: отечная, эпителиально-эндотелиальная, эндотелиально-эпителиальная, буллезная, глубокая дистрофия) может быть как первичной, так и вторичной. Долгое время причина этого заболевания оставалась неизвестной. В настоящее время ни у кого не вызывает сомнений тот факт, что первичная отечная дистрофия роговицы возникает при несостоятельности барьерной функции однорядного слоя клеток заднего эпителия, вызванной дистрофическими изменениями в клетках, либо критически малым их количеством (менее 500-700 клеток в 1 мм2).

Зеркальная биомикроскопия позволяет выявить тонкие начальные изменения, когда роговица еще прозрачна и нет отека. Их можно диагностировать и при обычной биомикроскопии, если внимательно осмотреть заднюю поверхность роговицы в тонком световом срезе. В норме клетки заднего эпителия роговицы не видны, поскольку они очень малы. Когда количество клеток значительно уменьшается, оставшиеся клетки уплощаются и растягиваются, чтобы закрыть всю заднюю поверхность роговицы. Размеры клеток увеличиваются в 2-3 раза, поэтому их уже можно увидеть при биомикроскопии. Задняя поверхность роговицы становится похожей на запотевшее стекло. Этот феномен называют капельной роговицей (cornea guttata). В настоящее время нет способов радикально изменить это состояние, однако ранняя диагностика предвестников надвигающейся болезни позволяет правильно спланировать лечение сопутствующей патологии, например выбрать метод экстракции катаракты, наиболее щадящий заднюю поверхность роговицы, отказаться от введения искусственного хрусталика (или найти нужную модель) и, что очень важно, поручить выполнение операции самому опытному хирургу. Исключив или уменьшив травму клеток заднего эпителия роговицы, удается отодвинуть на несколько месяцев или лет развитие отечной дистрофии.

Наличие симптома капельной роговицы еще не означает начала заболевания (роговица прозрачна и неутолщена), но является свидетельством того, что функциональные возможности клеток заднего эпителия роговицы близки к предельным. Достаточно потери небольшого количества клеток, чтобы образовались незакрывающиеся дефекты. Этому могут способствовать инфекционные заболевания, контузии, травмы, особенно полостные операции.

В тех случаях, когда между клетками заднего эпителия роговицы появляются щели, внутриглазная жидкость начинает пропитывать строму роговицы. Отек постепенно распространяется от задних слоев на всю роговицу. Толщина ее в центре может увеличиться почти в 2 раза. При этом значительно снижается острота зрения из-за того, что жидкость раздвигает роговичные пластины, в результате чего нарушается их строгая упорядоченность. Позднее отечная дистрофия распространяется и на передний эпителий роговицы. Он становится шероховатым, вздувается в виде пузырьков различного размера, которые легко отслаиваются от боуменовой мембраны, лопаются, обнажая нервные окончания. Появляется выраженный роговичный синдром: боль, ощущение инородного тела, светобоязнь, слезотечение, блефароспазм. Следовательно, дистрофия переднего эпителия является завершающей стадией отечной дистрофии роговицы, которая всегда начинается с задних слоев.

Состояние слоя клеток заднего эпителия роговицы обычно одинаковое в обоих глазах. Однако отечная дистрофия роговицы развивается сначала в том глазу, который подвергался травме (бытовой или хирургической).

Лечение отечной дистрофии роговицы вначале симптоматическое. Назначают противоотечные препараты в инстилляциях (глюкозу, глицерин), а также витаминные капли и средства, улучшающие трофику роговицы (баларпан, глекомен, карнозин, тауфон). Когда отечность достигает эпителия роговицы, обязательно добавляют антибактериальные средства в виде капель и мазей, а также масляный раствор токоферола, гель солкосерила, актовегина, витаминные мази, улучшающие регенерацию эпителия. Мазевые препараты и лечебные контактные линзы служат своеобразной повязкой для роговицы, защищают открытые нервные окончания от внешних раздражений, снимают болевые ощущения.

Хороший лечебный эффект дает низкоэнергетическая лазерная стимуляция роговицы расфокусированным лучом гелий-неонового лазера.

Консервативное лечение обеспечивает только временный положительный эффект, поэтому его периодически повторяют по мере ухудшения состояния роговицы.

Радикальным способом лечения является сквозная субтотальная кератопластика. Донорский трансплантат в 70-80 % случаев остается прозрачным, обеспечивает возможность улучшения остроты зрения и оказывает лечебное воздействие на оставшийся отечный ободок собственной роговицы, который может быть полупрозрачным, но поверхность его становится гладкой, отек проходит. Уже через 1-2 мес роговицы донора и реципиента’ имеют одинаковую толщину.

Длительно существующая эпителиальная (эндотелиальная) дистрофия роговицы, как правило, сочетается с дистрофическими изменениями в сетчатке, поэтому даже при идеальной прозрачности донорского трансплантата нельзя рассчитывать на максимально высокую остроту зрения: она бывает в пределах 0,4-0,6.

Вторичная эпителиальная (эндотелиальная) дистрофия роговицы возникает как осложнение глазных полостных операций, травм или ожогов.

Клинические проявления первичной и вторичной отечной дистрофии роговицы очень схожи, но имеются и существенные отличия. Обычно заболевает один глаз. Всегда прослеживается первопричина возникшего отека – бытовая, производственная или хирургическая травма. Главное отличие состоит в том, что отек роговицы возникает на ограниченном участке соответственно месту контакта с травмирующим агентом, а вокруг этого участка находятся здоровые клетки заднего эпителия роговицы, способные к замещению дефекта.

Через дефект в слое клеток заднего эпителия в строму роговицы проникает внутриглазная жидкость. Локальный отек постепенно доходит до поверхностных слоев и переднего эпителия. В тех случаях, когда патологический очаг находится не в центре роговицы, острота зрения может снижаться незначительно. При появлении буллезной дистрофии переднего эпителия возникает раздражение глазного яблока в секторе патологического очага, боль, светобоязнь, слезотечение и блефароспазм.

Лечение такое же, как и при первичной дистрофии роговицы. Отек начинает уменьшаться через 7- 10 дней, когда заживает рана роговицы. При вторичной форме дистрофии возможны полное заживление очага поражения и исчезновение отека. Для этого требуется разный период времени – от одного до нескольких месяцев в зависимости от плотности клеток и площади повреждения заднего эпителия, а также от скорости заживления общей раны роговицы.

В том случае, если инородное тело, например опорный элемент искусственного хрусталика, периодически касается задней поверхности роговицы, то отек увеличивается, усиливаются болевые ощущения, несмотря на любые лечебные меры. В этом случае нужно либо зафиксировать хрусталик (подшить к радужке), либо удалить, если его конструкция несовершенна.

Фиксированный (постоянный) контакт опорного элемента хрусталика не вызывает отечной дистрофии роговицы и не требует его устранения, если для этого нет других причин. При фиксированном контакте, когда опора хрусталика заключена в рубце роговицы и радужки, больше не возникают новые повреждения заднего эпителия роговицы в отличие от ситуации с периодически повторяющимися контактами.

Вторичная отечная дистрофия роговицы может возникнуть в глазу с искусственным хрусталиком, где нет контакта тела линзы или ее опорных частей с роговицей. В этом случае удаление хрусталика не дает лечебного эффекта, а, наоборот, будет дополнительной травмой для больной роговицы. Не следует “наказывать” хрусталик, если он “не виноват” в возникновении отека роговицы. В этом случае причину вторичной отечной дистрофии нужно искать в травматичности самой операции.

Под воздействием приведенных выше лечебных мероприятий может наступить выздоровление, однако на месте отека всегда остается более или менее плотное помутнение. В тяжелых случаях, когда отечная дистрофия захватывает всю роговицу или ее центр и консервативная терапия долго не дает положительного результата, производят сквозную субтотальную кератопластику, но не ранее чем через 1 год после операции или травмы глаза. Чем меньше утолщена роговица, тем больше надежды на благоприятный исход операции.

[18], [19], [20], [21], [22], [23], [24]

Лентовидная дистрофия (дегенерация) роговицы

Лентовидная дистрофия (дегенерация) роговицы – это медленно нарастающее поверхностное помутнение в слепых или слабовидящих глазах.

Лентовидная дистрофия роговицы развивается спустя несколько лет после тяжелых иридоциклитов, хориоидитов в глазах, ослепших вследствие глаукомы или тяжелых травм. Помутнения возникают на фоне измененной чувствительности роговицы, уменьшения подвижности глазного яблока и снижения обменных процессов в глазу. При нарастающей атрофии мышечного аппарата появляются непроизвольные движения глазного яблока (нистагм). Помутнения располагаются поверхностно в области боуменовой оболочки и переднего эпителия. Строма роговицы и задние слои остаются прозрачными. Изменения начинаются на периферии роговицы у внутреннего и наружного краев и, медленно нарастая, перемещаются к центру в пределах открытой глазной щели в виде горизонтально расположенной ленты. Сверху, где роговица прикрыта веком, она всегда остается прозрачной. Помутнения распределяются неравномерно, могут быть островки прозрачной поверхности роговицы, но с течением времени они тоже закрываются. Для лентовидной дегенерации характерно отложение известковых солей, поэтому поверхность роговицы становится сухой и шероховатой. При большой давности таких изменений тонкие пластинки ороговевшего эпителия, пропитанного солями, могут самостоятельно отторгаться. Возвышающиеся солевые выросты травмируют слизистую оболочку века, поэтому их необходимо удалить.

Грубые помутнения и солевые отложения в роговице образуются на фоне выраженных общих трофических изменений в слепом глазу, которые могут приводить к субатрофии глазного яблока. Известны случаи, когда известковые отложения формировались не только в роговице, но и по ходу сосудистого тракта глаза. Происходит окостенение хориоидеи.

Такие глаза подлежат удалению с последующим косметическим протезированием. В глазах с остаточным зрением производят поверхностную кератэктомию (срезание мутных слоев) в пределах оптической зоны роговицы (4-5 мм). Обнаженная поверхность покрывается эпителием, нарастающим с неповрежденного верхнего отдела роговицы, и может в течение нескольких лет оставаться прозрачной, если больной регулярно закапывает капли, поддерживающие трофику роговицы, и закладывает мази, препятствующие ороговению эпителия.

Лентовидная дистрофия роговицы у детей, сочетающаяся с фибринозно-пластическим иридоциклитом и катарактой, характерна для болезни Стилла (синдром Стилла). Кроме триады глазных симптомов, отмечаются полиартрит, увеличение печени, селезенки, лимфатических желез. После курса противовоспалительного лечения по поводу иридоциклита производят экстракцию катаракты. Когда помутнения в роговице начинают закрывать центральную зону, принимают решение о выполнении кератэктомии. Лечение основного заболевания проводит терапевт.

Краевая дистрофия (дегенерация) роговицы

Краевая дистрофия (дегенерация) роговицы обычно возникает на двух глазах, развивается медленно, иногда в течение многих лет. Роговица истончается около лимба, образуется серповидный дефект. Неоваскуляризация отсутствует или выражена незначительно. При выраженном истончении роговицы нарушается ее сферичность, снижается острота зрения, появляются участки эктазии, в связи с чем появляется угроза возникновения перфораций. Обычное медикаментозное лечение дает лишь временный эффект. Радикальным методом лечения является краевая послойная пересадка роговицы.

[25]

Источник